La fotografia per Paolo Monti, visivo visionario

Novara, 11/08/1908 – Milano, 29/11/1982

A cura di Roberto Mutti

Paolo Monti, fotografo

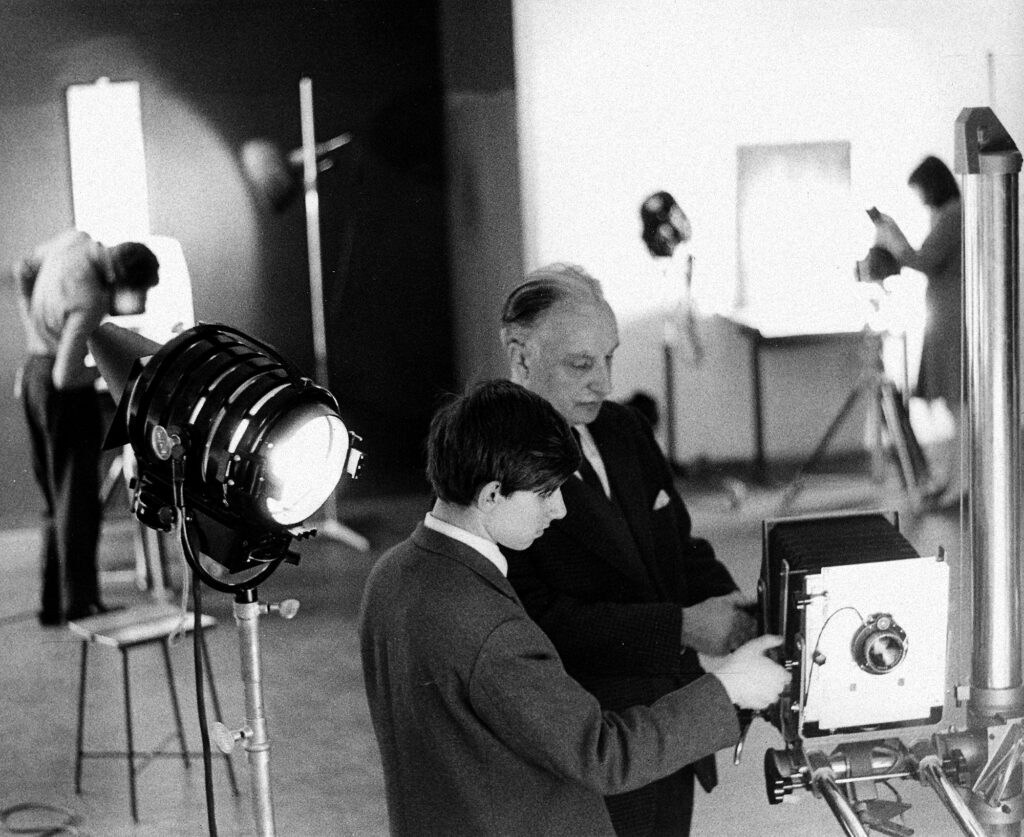

Insegna tra il 1963 e il 1967 alla Scuola del Libro dell’Umanitaria

Chi è quell’uomo senza particolari segni di distinzione se non quella di un’eleganza sobria che si aggira curioso fra campielli e calli di Venezia con la sua macchina fotografica?

Si chiama Paolo Monti, è nato a Novara nel 1908, si è laureato a Milano in economia, ha lavorato alla Montecatini, ma poi quel bel percorso lineare lo ha annoiato, così si è licenziato per approdare a Venezia come vicedirettore del Consorzio Agrario.

Poi un giorno del 1946 capita nel negozio che i fratelli armeni Pambakian hanno aperto a due passi da piazza San Marco e incontra altri appassionati.

Quell’intellettuale raffinato che ama ugualmente la “photographie humaniste” di Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, e il reportage americano di Eugene Smith, è destinato a diventare nel 1948 il primo segretario del neonato gruppo “La Gondola” che avrebbe costituito una parte significativa della storia della fotografia italiana del dopoguerra.

Quando, nel 1953, Monti lascia Venezia per iniziare a Milano una nuova carriera di fotografo professionista, porta con sé sia la passione che lo guidava da amateur sia le sue grandi capacità di insegnamento che applicherà poi nei corsi tenuti alla Scuola del Libro dell’Umanitaria, dove un critico acuto come Antonio Arcari lo definisce “maestro nel senso pieno della parola”, perché nell’insegnamento sapeva essere insieme rigoroso e creativo, esigente e generoso.

Pur avendo insegnato solo dal 1963 al 1967 nei corsi tecnico-artistici diurni per fotografi e grafici, Monti lascia lì una traccia significativa soprattutto dal punto di vista metodologico. Questa, infatti, è un tipo di scuola che ben corrisponde alla sua visione ugualmente attenta agli aspetti estetici come a quelli tecnici, come ben ricorda Arcari, che di Monti fu collega. “Nei corsi di fotografia che teniamo all’Umanitaria, una delle prime fondamentali lezioni è quella che riguarda il punto di vista. Non si tratta di una lezione di carattere solamente teorico, ma di una serie di esperienze pratiche che cercano di dare agli allievi, e in realtà danno, un substrato d’ordine culturale, una precisa consapevolezza delle ragioni del proprio operare, così che i diversi momenti dell’esperienza possano diventare formativi: avviamento all’assunzione di un metodo di ricerca ragionata, volontaria, consapevole e non semplicemente casuale”.

Per meglio comprendere quanto Monti sia stato coinvolto nella didattica basta scoprire nell’archivio Umanitaria le numerose fotografie da lui scattate per documentare i corsi diurni e serali di ebanisti, saldatori, argentieri e grafici, le mostre di fine anno, gli incontri con grafici allora notissimi come Noorda, Steiner, Boggeri, Carboni.

Affascinato dall’architettura, non dimentica tuttavia una ricerca che approda anche ad immagini astratte a colori con cui inaugura, nel 1967 a Milano, la famosa Galleria il Diaframma.

Presentando quella mostra scrive:

“Penso che in sostanza un fotografo debba essere più che un visivo.

Un visivo visionario”.