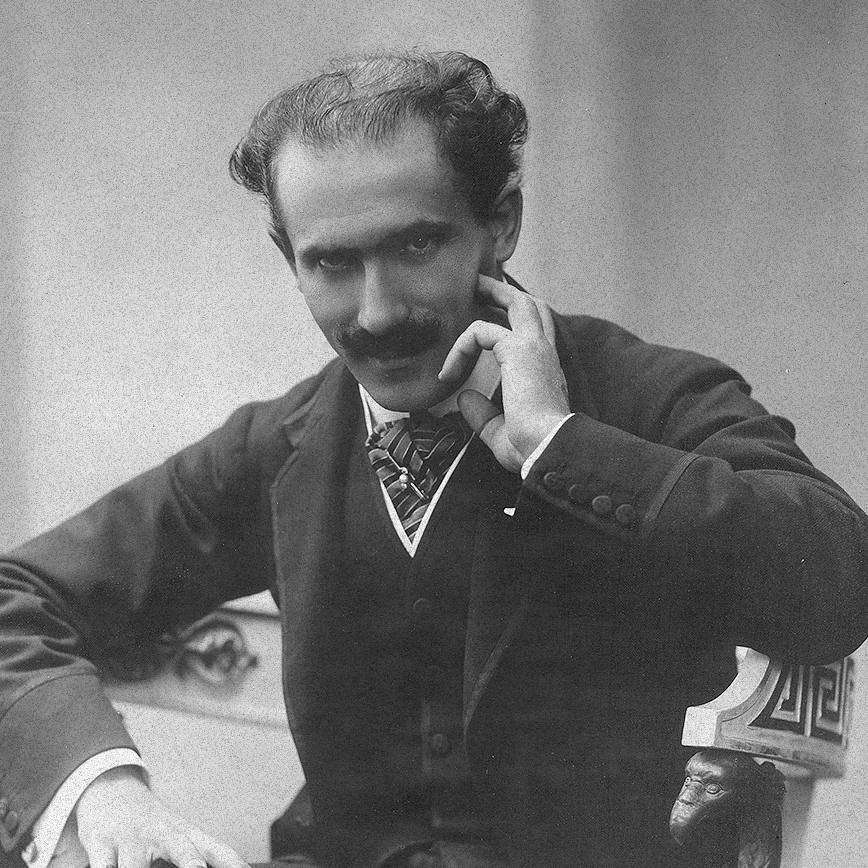

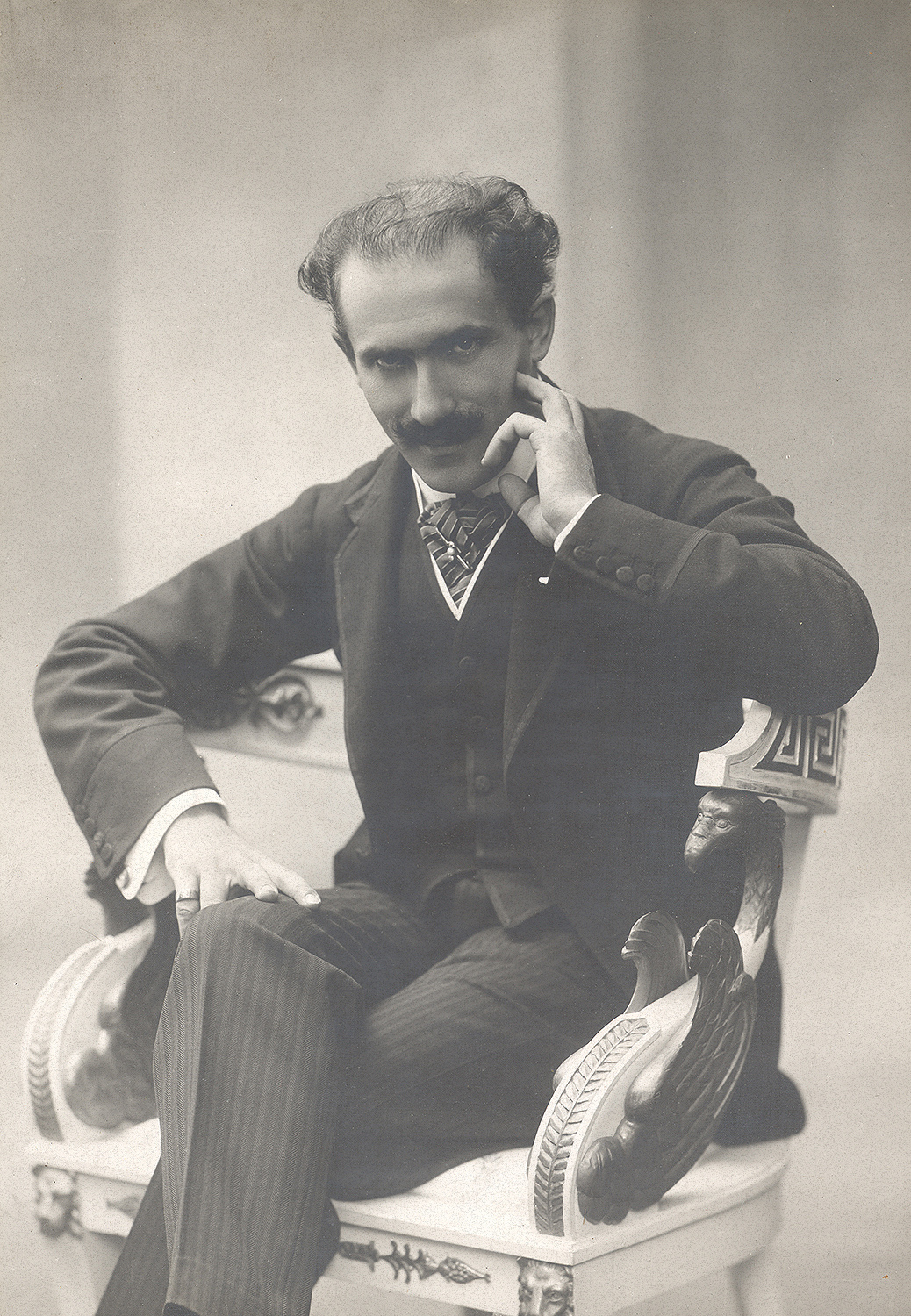

Arturo Toscanini

Il principe dei concertatori

Parma, 25/03/1867 – New York, 16/01/1957

A cura di Claudio A. Colombo

Una cosa, tra le tante, non ammetteva: che l’acustica non fosse perfetta. Eppure, quando gli si prospettava l’occasione di dirigere l’Orchestra della Scala nel “capannone” del Teatro del Popolo, Arturo Toscanini non si è mai tirato indietro. Probabilmente con la stessa nonchalanche con cui aveva diretto nel 1901 la prima mondiale del Mosè, oratorio dell’amico compositore Don Lorenzo Perosi, in un altro teatro che teatro non era: la chiesa di Santa Maria della Pace, in via San Barnaba (quando l’Umanitaria non si era ancora trasferita nell’ex convento francescano e aveva ancora la sua sede operativa in via Manzoni 9).

Undici anni dopo, a poche centinaia di metri dalla chiesa, Toscanini si trovava a dirigere sul palcoscenico del Teatro del Popolo dove – raccontava La perseveranza dell’11 novembre 1912 – “deve aver provato una delle più profonde emozioni della sua glorioso vita d’artista, ammirando il superbo, imponente spettacolo della folla operaia paurosamente fitta nell’immenso salone, e constatando che nessun altro pubblico forse sa ascoltare la musica con uguale intensità di raccoglimento, fervore di attenzione, con così pronta e penetrante intuizione”.

Arturo Toscanini

Considerato uno dei maggiori direttori d’orchestra di sempre

L’apporto di Toscanini al Teatro del Popolo fu sempre nobile e generoso, sia che dirigesse nel salone di via Fanti o nel grande salone del Conservatorio, sia in qualità di membro della Commissione artistica.

La liason con il Maestro (a detta di tutti, il più grande e glorioso direttore d’orchestra d’Italia) prese il via con i due concerti orchestrali del novembre 1912, il primo riservato agli operai, l’altro libero a tutti.

Lo ricorda bene Gian Mario Ciampelli che, per fortuna, ci ha lasciato “Il primo lustro di vita musicale del Teatro del Popolo di Milano” (1927): “Al concerto di Toscanini il salone della sede centrale era gremito di veri e propri proletari. Accanto a me stava un vecchio lavoratore dalle mani callose, che ascoltava, intensissimo, la Quinta Sinfonia. Ebbene, al passaggio dei contrabbassi il mio vicino spalancò gli occhi e poi esclamò: ‘orpo! (corpo .. !) pàren màchin! (pajon macchine!). In lui l’idea di bellezza grande e maestosa non si sapeva disgiungere, nella sua mente di lavoratore da opificio, da quella essenzialmente ritmica dell’ordigno meccanico: stantuffo, ingranaggio, motore. La musica di Beethoven in quel momento gli pareva un grande congegno incomparabilmente complesso, infallibilmente preciso. Màchin…”

Dopo la Grande Guerra, quando gli spettacoli vennero sospesi, Toscanini tornò al Teatro del Popolo nel giugno 1919 (prima di iniziare una grande tournée negli Stati Uniti), nel luglio 1920 e poi nel luglio 1922. Gli ultimi tre concerti si tennero nell’ottobre del 1925, come prologo della stagione dei concerti sinfonici dell’Ente Concerti Orchestrali.

Ma per il Ciampelli l’esecuzione indimenticabile fu quella del 1922 (la citazione non è precisa se il concerto fosse quello del 12 o del 15 luglio 1922):

“Chi si trovava sul palco vicino al maestro, lo vide, lieto come non è facile vederlo, presentarsi alla folla: e la folla, anziché addensarsi alle porte per uscire, rifluire invece verso il palco acclamando, in delirio: la marea montava verso il palco, a onde possenti, con grida di gioia. E Toscanini davanti a questa folla primitiva, impulsiva, sincera, rideva e agitava le braccia in un gorgo di letizia inconsueto, come se sentisse di trovarsi davanti ad un pubblico più suo, più affine al suo sentimento… Chi scrive conta questo ricordo tra i più belli della sua vita”.