Quando Boccioni collaborava con l’Umanitaria

Reggio Calabria, 19/10/1882 – Verona, 17/08/1916

A cura di Francesco Oppi

Autoritratto, Umberto Boccioni

Milano, 13 maggio 1908

Nella vita di Umberto Boccioni, il maggior esponente del futurismo italiano, c’è una vicenda ancora poco studiata, che lo colloca in sintonia con l’azione di elevazione del Quarto Stato da parte della Società Umanitaria.

Nell’estate del 1910 il ventottenne Boccioni approda a Milano, proveniente da un lungo soggiorno nella Ville Lumière, e qui viene catturato da nuovi fremiti, altri ritmi e altre prospettive.

Sono tante le contraddizioni, tanti i drammi sociali, le sperequazioni sono evidenti.

In questo frangente Boccioni sceglie un tema che si rivolga decisamente all’emergenza più evidente in città: il lavoro.

Attraverso l’amicizia con Augusto Osimo, Boccioni trova lo spazio adeguato per questo progetto: una sala al piano terreno dell’Umanitaria, probabilmente adiacente all’attuale Chiostro dei Glicini. “Ne avrà le chiavi, caro Boccioni, per il tempo che vorrà. E vedremo poi se è possibile aiutarla anche per altro verso, poiché il soggetto e lo spirito del quadro ben si conciliano con le nostre finalità, che lei del resto condivide non da oggi”.

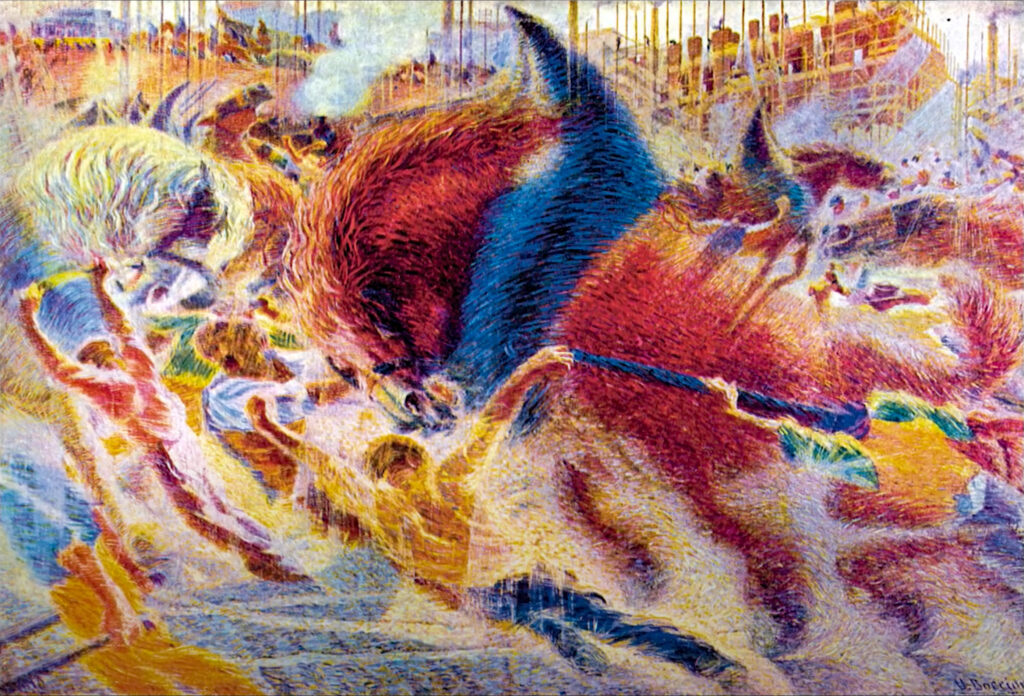

In questo “telone” (come lo chiamava l’artista) si riflettono le tensioni etiche e politiche di Boccioni: un titolo semplice, Il Lavoro, un soggetto forte e comunicativo, un passaggio importante per tutto il futuro impegno visuale e plastico di questo genio italiano.

Così cominciano a nascere idee e apparire bozzetti per una tumultuosa composizione che staglia dei possenti cavalli da tiro in primo piano sullo sfondo di cantieri di case popolari in costruzione e poi, con i cavalli, operai “pigmei” intenti con gli animali nello sforzo del trascinamento di un peso enorme, un movimento che si può cogliere in frames di intuizione. Un movimento verso il futuro.

Mentre Boccioni si dedica alla produzione di quello che sarà considerato uno dei suoi più significativi capolavori (poi rinominato “La città che sale”), prende forma l’idea di un progetto socio culturale innovativo dove, tra l’altro, quel meraviglioso dipinto verrà esposto per la prima volta.

A pochi metri dal suo “studio2, c’è la Casa di Lavoro diretta da Alessandrina Ravizza, figura mitica dell’assistenza operosa milanese. Boccioni la vede entrare all’Umanitaria ogni giorno e viene catturato dall’enorme opera che la santa “anarchica” sta portando faticosamente avanti.

Come aiutarla? Nasce di getto l’idea di una Esposizione d’Arte Libera, subito condivisa dallo stesso Osimo, e poi dall’amico Carlo Carrà, il principe del Liberty Alessandro Mazzucotelli, l’ingegner Guido Mazzocchi, il critico Ugo Nebbia e l’architetto Giovanni Rocco.

La città che sale

Umberto Boccioni, 1910-1911

Una mostra (maggio 1911) a totale profitto della Casa di Lavoro (con un biglietto d’ingresso di pochi centesimi, a suo favore) aperta a tutti, “così ai ragazzi che spesso riflettono inconsciamente, ma con vivacità di segno, ciò che colpisce la loro immaginazione, come agli operai…”, e a seguire artisti importanti, illustratori, grandi grafici e cartellonisti dell’epoca (Baldassarre Longoni, Serafino Macchiati, Leonardo Dudreville, Vittore Grubicy, Carlo Agazzi, Aldo Carpi): una scelta forte e scomoda che colpisce l’accademismo imbalsamato.

Sostanzialmente è la prima mostra futurista d’Italia (Boccioni, Carrà, Russolo), in una sede inusuale (il Padiglione Ricordi, uno stabilimento in stato di abbandono), con uno spirito non convenzionale, come non convenzionale è l’impronta dell’Umanitaria ed è sempre l’Arte quando lo è davvero.