Allontanare lo spettro della disoccupazione

Per tutto l’arco del Novecento l’Umanitaria ha saputo dare un significativo apporto sperimentale allo studio e alla risoluzione dei problemi connessi al mondo del lavoro, delineando forme d’intervento innovative, frutto di un’accurata comparazione con esperienze europee, che in molti casi anticiparono la politica ufficiale per poi essere adottate a livello nazionale dallo Stato.

Quando ancora non esisteva l’Istituto Centrale di Statistica furono le inchieste pubblicate dall’Ufficio del Lavoro dell’Umanitaria a dare un contributo essenziale all’avvio di una indagine sociologica intorno al concetto di disoccupazione; prima della nascita degli uffici di collocamento nazionali, fu il consorzio creato da Camera del Lavoro, Unione Femminile e Società Umanitaria a operare sul territorio di Milano con un servizio di collocamento gratuito che garantì dal 1906 al 1913 un posto di lavoro a 80.000 lavoratori.

Lo stesso vale per gli agricoltori: se le loro condizioni di vita migliorarono sensibilmente, parte del merito risale all’Umanitaria, che fin dal 1897 aveva formulato con l’Ufficio Agrario un vasto programma contraddistinto da iniziative per l’incremento dell’istruzione nelle campagne, per la lotta alla pellagra e alla disoccupazione. Anche sul fronte della cooperazione l’azione dell’Umanitaria fu importante, garantendo alle cooperative l’acceso al credito, promuovendo il consolidamento del tessuto cooperativo lombardo grazie alla creazione di istituti confederativi, dando un costante supporto tecnico alle cooperative con l’istituzione degli ispettorati e con i corsi per la formazione del personale.

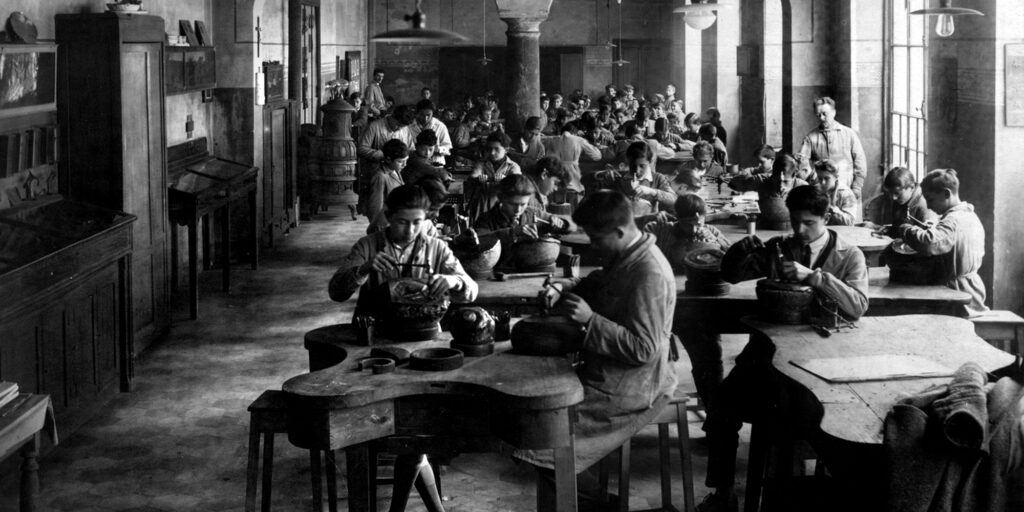

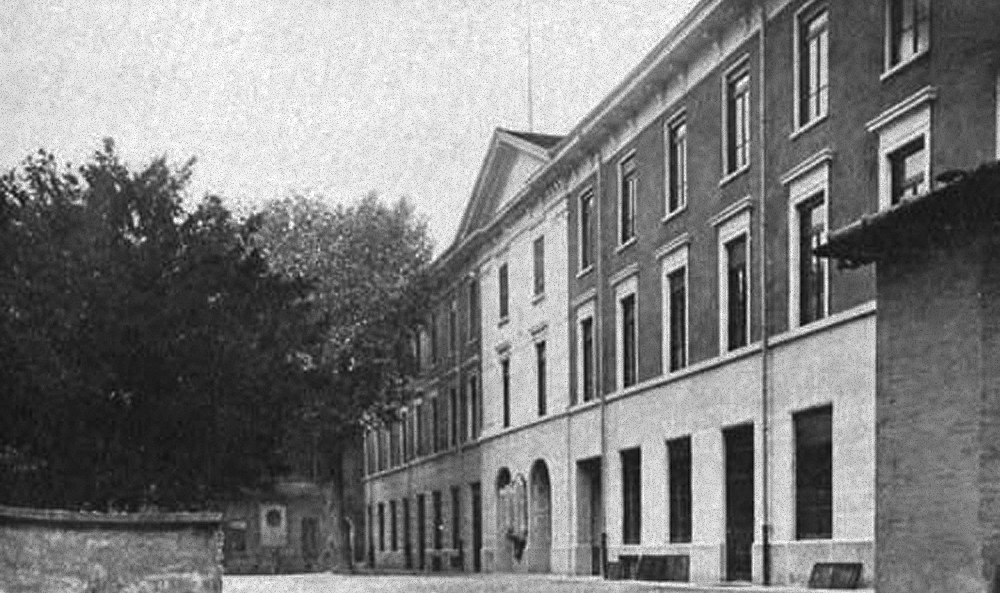

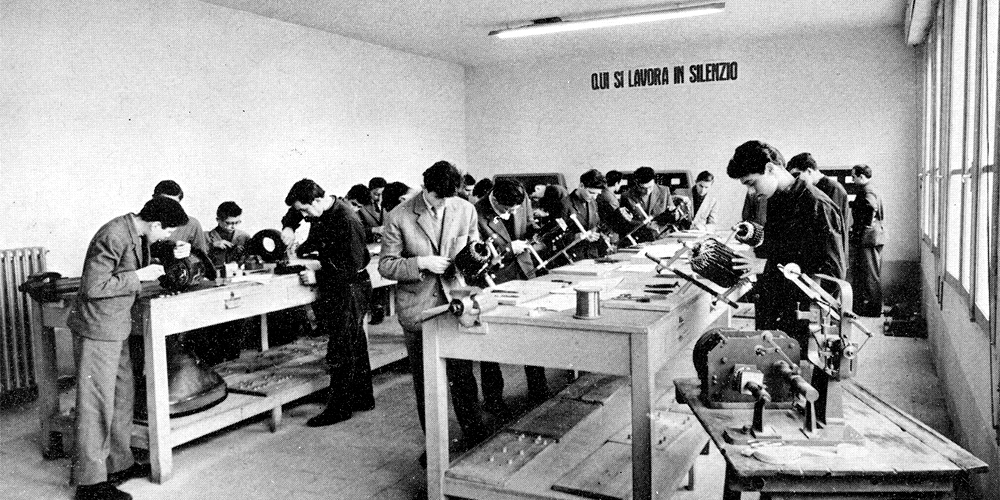

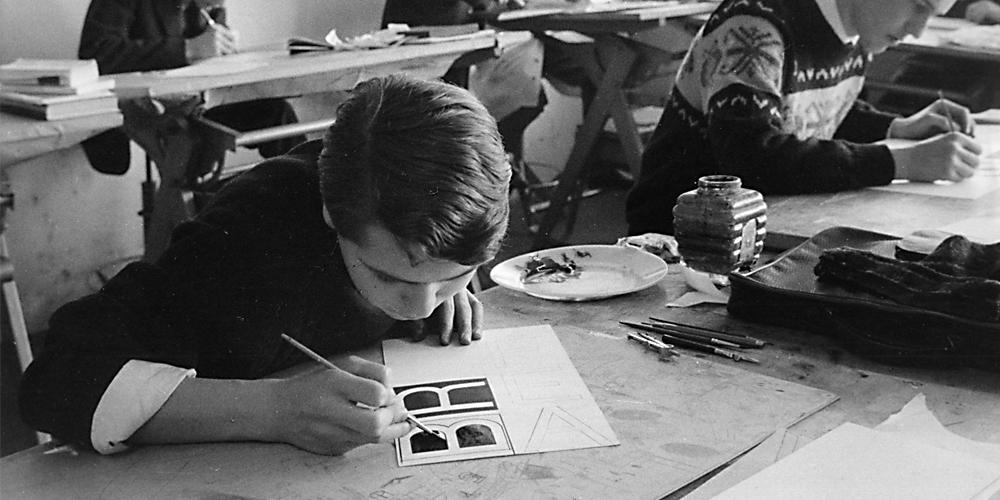

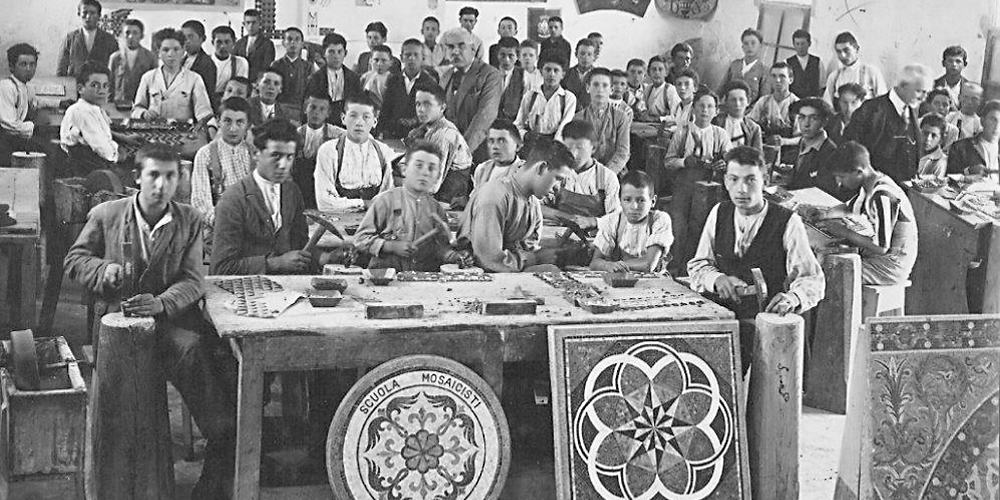

Ma il vero fulcro intorno a cui ruota il programma dell’Umanitaria furono le scuole professionali: scuole e corsi gratuiti rivolti non solamente a quanti erano privi di lavoro, ma anche a chi il posto di lavoro l’avrebbe potuto perdere per l’insufficienza di professionalità. In quest’ottica di prevenzione della disoccupazione, l’attività didattica dell’Umanitaria ha ottenuto successo (sia nel periodo iniziale, sia nel secondo dopoguerra) proprio perché rispondente ai bisogni della giovane industria italiana, in particolare quella lombarda, il cui trend di sviluppo rimaneva fortemente condizionato dall’insufficienza di una forza-lavoro adeguatamente qualificata. Anche in questo settore, il modello operativo fu quello della sinergia.

Fu così che, insieme a Politecnico e SIAM, nacque la Scuola di Elettrotecnica per Operai; grazie alle competenze di alcuni tra i migliori maestri d’arte si affermarono i corsi per ebanisti, fabbri, orefici, decoratori; si decise di istituire la Scuola del Libro, un istituto riconosciuto a livello europeo, oltre ad una miriade di altri corsi professionalizzanti (ad esempio, arte muraria, modisteria, infermieristica).

Con la Liberazione l’impostazione programmatica dell’Umanitaria non cambia. A guidarla, ancora una volta, è il lavoro. Dopo i decenni di arretratezza a cui il fascismo aveva condannato il paese, si sviluppano le industrie: masse enormi di contadini si trasferiscono dalle campagne nelle grandi città per trasformarsi in operai, tecnici, impiegati. Lo sviluppo economico e civile del Paese esige lavoratori qualificati e cittadini culturalmente attrezzati: ci vogliono quindi idee e progetti per formare i lavoratori. E così, fin dal 1945 sono i corsi di addestramento e di qualificazione a rafforzare il ruolo dell’Umanitaria, a conferirle il carattere di “organismo di avanguardia”, destinato a “sperimentare” le forme e i modi più efficaci per “costruire” il buon cittadino e, insieme, il bravo lavoratore, secondo le esigenze di una vera e moderna democrazia.