Dalla “Corrispondenza settimanale dell’Ufficio dell’Emigrazione” del 30 giugno 1924

Con Regio Decreto dell’agosto 1921, il Parlamento Italiano istituiva l’Opera contro l’analfabetismo, delegando questa azione a quattro importanti istituzioni affinché creassero scuole diurne, serali e festive, rivolte a combattere l’analfabetismo degli adulti e ad indirizzarli a pratiche di vita professionale, industriale e agricola.

Tra le Associazioni delegate (Consorzio Nazionale di emigrazione e lavoro, Scuole per i contadini dell’Agro romano, Associazione per gli interessi del Mezzogiorno) veniva compresa anche la Società Umanitaria, riconosciuta per la sua autorevolezza e per l’azione educativa compiuta in varie regioni del Nord e del Sud, alla quale venivano affidate già nell’anno scolastico 1921-922 le provincie di Bari, Foggia e Lecce nelle Puglie.

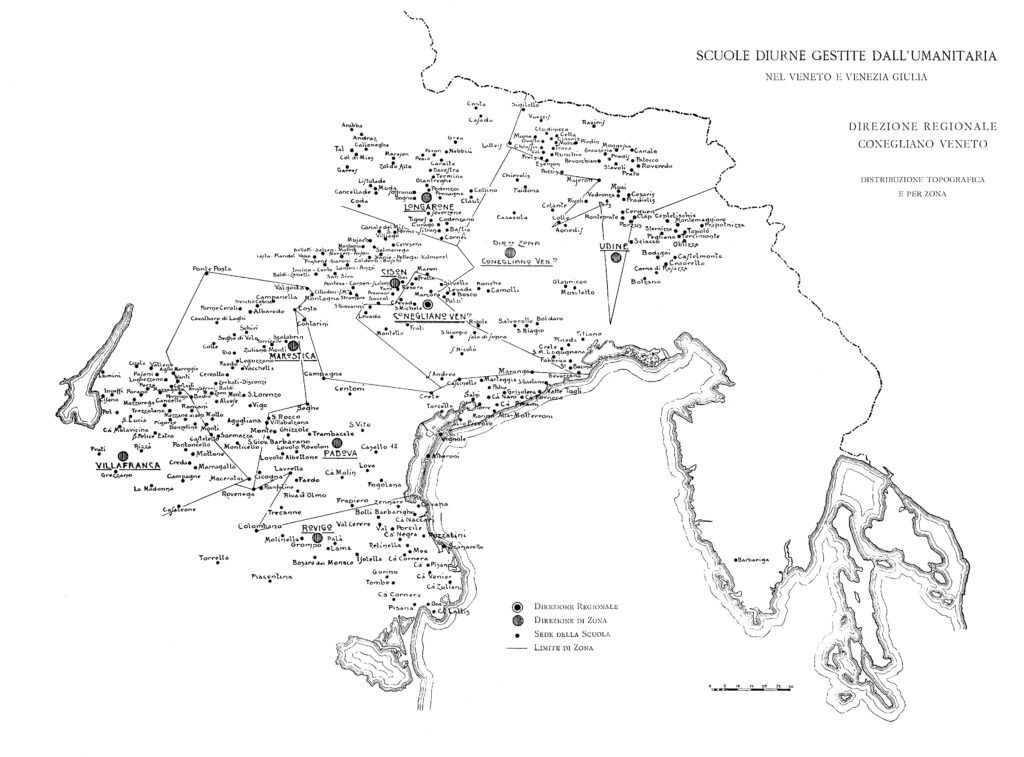

L’anno successivo l’Ente milanese veniva incaricato di curare anche l’organizzazione delle scuole diurne, serali e festive di tutto il Veneto (in totale 139 serali, 9 diurne, 6 festive, nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Udine e Verona) provvedendone alla direzione didattica e alla vigilanza tecnica generale.

Ne diamo conto utilizzando alcune riflessioni sulle scuole serali redatte da Pietro Gusèo, a cui l’Umanitaria affidò la direzione generale di tutte le scuole in Veneto.

« Provveditori, Ispettori e Direttori accolsero con favore l’istituzione delle scuole serali in Veneto e s’interessarono subito della scelta dei luoghi e dei maestri. Importantissima, specialmente nella scuola per adulti, è la scelta del Maestro; l’adulto che entra nella scuola elementare, abbandonata in troppo tenera età, senza aver appreso neanche il leggere e lo scrivere, deve trovare nel maestro il saggio consigliere, suscitatore di coscienze, la persona socievolmente operosa, capace di risvegliare sentimenti, di raddrizzare storture del pensiero, che abitui a vedere le cose obbiettivamente, ad innalzare lo sguardo da terra per gustare la bellezza.

Le lezioni cominciarono tosto e nei primi giorni i maestri ebbero il loro daffare per classificare gli alunni e per sfollare la scuola, quando il numero degli inscritti era superiore alla capacità dell’aula od alla possibilità di ritrarre un discreto profitto. Diversi furono i criteri adottati per la selezione; all’insegnante ho creduto opportuno lasciare libertà di giudizio, pur suggerendo di non trattenere più di quaranta alunni, onde poterli istruire direttamente, preferendo quelli di terza a quelli di prima, i più vecchi ai più giovani, gli ex-combattenti, gli emigranti che nell’alto Veneto specialmente, sulla fine dell’inverno, lasciano numerosi i loro paesi. Quando si pensi che in qualche località si presentarono più di cento individui d’età variante fra i dodici e i cinquant’anni, con preparazione, capacità e volontà diverse, si immagini quanta abilità e quanto tatto dovettero usare i maestri per misurare le forze di ognuno, per scoprirne il buon volere, per allontanare i superflui.

Un vecchio Ispettore mi scrisse che nella sua circoscrizione la scuola serale fu dovunque accolta come una benedizione, come una insperata fortuna. Era commovente entrare in quelle scuole affollate di giovani e di uomini maturi, quasi tutti umili lavoratori dei campi, i quali, dopo aver faticato tutta la giornata, si adattavano volonterosamente e con gioia ad un altro lavoro di due ore e mezza per migliorare sè stessi. E parecchi di quei contadini dovevano percorrere lunghi tratti di strada difficile e faticosa, spesso flagellati dalle bufere di pioggia, di vento e di neve. Gli allievi di Vestenavecchia, in provincia di Verona, ad esempio, dovevano camminare per cinque ore, fra andata e ritorno, lungo sentieri oscuri, dirupati, spesso coperti di neve. La frequenza fu in generale buona. Le operazioni d’esame procedettero con rapidità, pur essendo improntate alla necessaria serietà: su 139 scuole, 126 si chiusero con esame, su 5.743 inscritti, 3.899 si presentarono agli esami e di questi 2.979 furono promossi ».