A cura di Franco Morganti

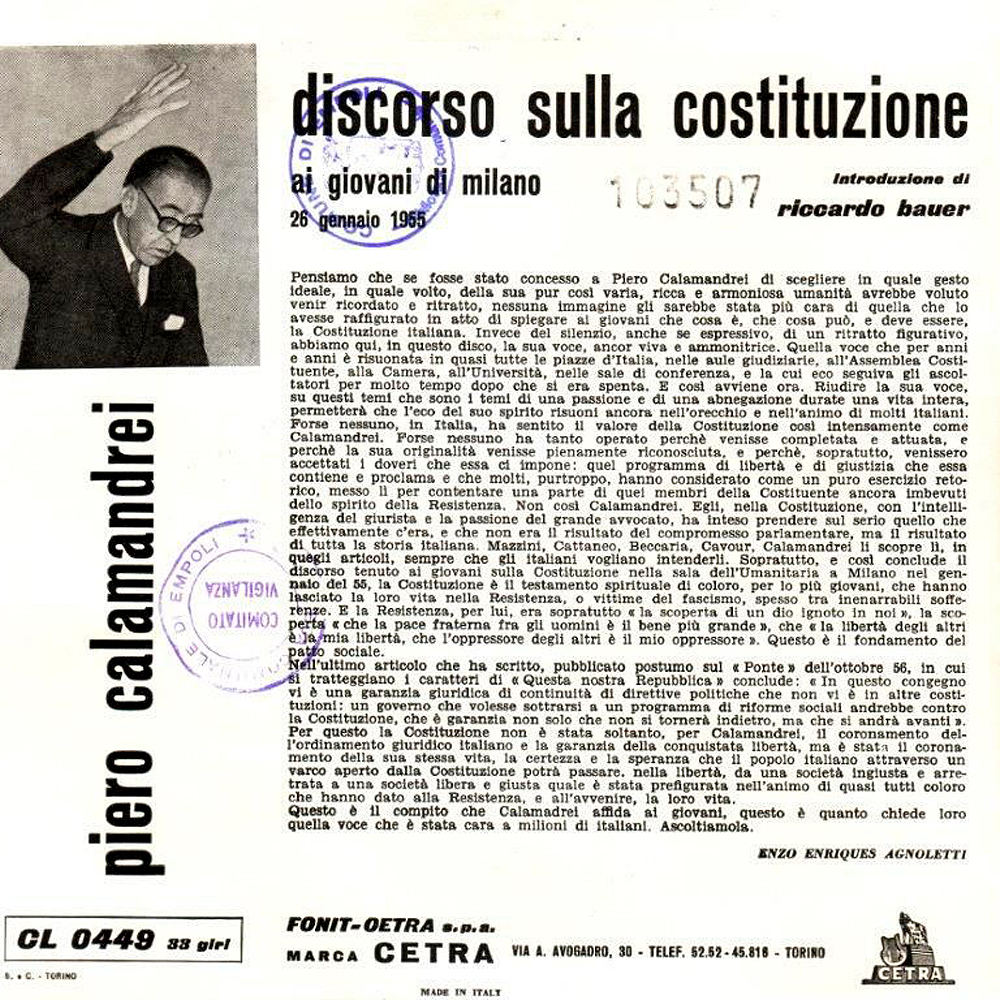

“Discorso in difesa della Costituzione” | 26 gen 1955

Disco originale Fonit Cetra

Nel 1955 un gruppo di studenti universitari e medi di Milano organizzò un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana, inaugurato e concluso da Piero Calamandrei, a cui parteciparono, come docenti, illustri giuristi italiani come Peretti Griva, Paolo Barile, Umberto Segre.

Animatori dell’iniziativa furono anche Giuliana Gadola, una partigiana milanese, donna di grande cultura e Riccardo Bauer, presidente dell’Umanitaria, che concesse gratuitamente la sede, il Salone degli Affreschi della stessa Società Umanitaria.

Questo gruppo di giovani era di una generazione che aveva vissuto la guerra da ragazzi, all’interno delle loro famiglie, di opinioni politiche anche contrastanti: giovani che all’indomani della Liberazione cercavano anche di orientarsi nell’Italia repubblicana, così diversa dal paese dei loro genitori.

La scuola purtroppo non dava loro gli strumenti culturali per capire e certi argomenti, come la Costituzione, erano addirittura tabù, a qualcuno sembravano di parte.

Ed erano tempi, a dieci anni dalla Liberazione, in cui già si parlava di “Resistenza tradita”.

Il ciclo di conferenze sulla Costituzione destò a Milano grande interesse, anche per la straordinaria qualità dei docenti, primo fra tutti Piero Calamandrei, dotato di straordinaria eloquenza, capace di catturare l’attenzione suscitando frequenti applausi.

Calamandrei iniziò la sua conferenza il 26 gennaio traendo dagli articoli iniziali della Costituzione le prime riflessioni: dall’art. 4 il fatto che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto all’istruzione, dall’art. 3 il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che vi si frappongono.

Calamandrei spiegò che la nostra Carta era in parte una realtà, in parte un programma, un lavoro da compiere affidato ai giovani, “perché la libertà è come l’aria: si capisce quanto valga quando viene a mancare”. E questa è la carta “della vostra libertà”, per rendersi conto che non si è soli, ma siamo parte di un tutto: l’Italia e il mondo. Guai a cadere nell’indifferenza alla politica, l’indifferentismo.

Calamandrei concludeva dicendo che dietro gli articoli della Costituzione “ci sono giovani come voi fucilati, impiccati, portati a morire in campi di concentramento. Questa non è una carta morta, ma il testamento di 100.000 morti per la libertà. Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà, perché è lì che è nata questa nostra Costituzione.”

Quanto dobbiamo a Piero Calamandrei per questo discorso che ha scosso le nostre coscienze?

Tanto, tantissimo. Ancora oggi, a quasi sessant’anni da quell’evento, quando entriamo nello stesso Salone degli Affreschi, siamo colpiti ricordando la forza di quelle parole, quell’oratoria attraente ma mai retorica, quella cultura giuridica ma non cattedratica, quell’approccio umano alla scienza e alla politica.