A cura di Alberto Crespi

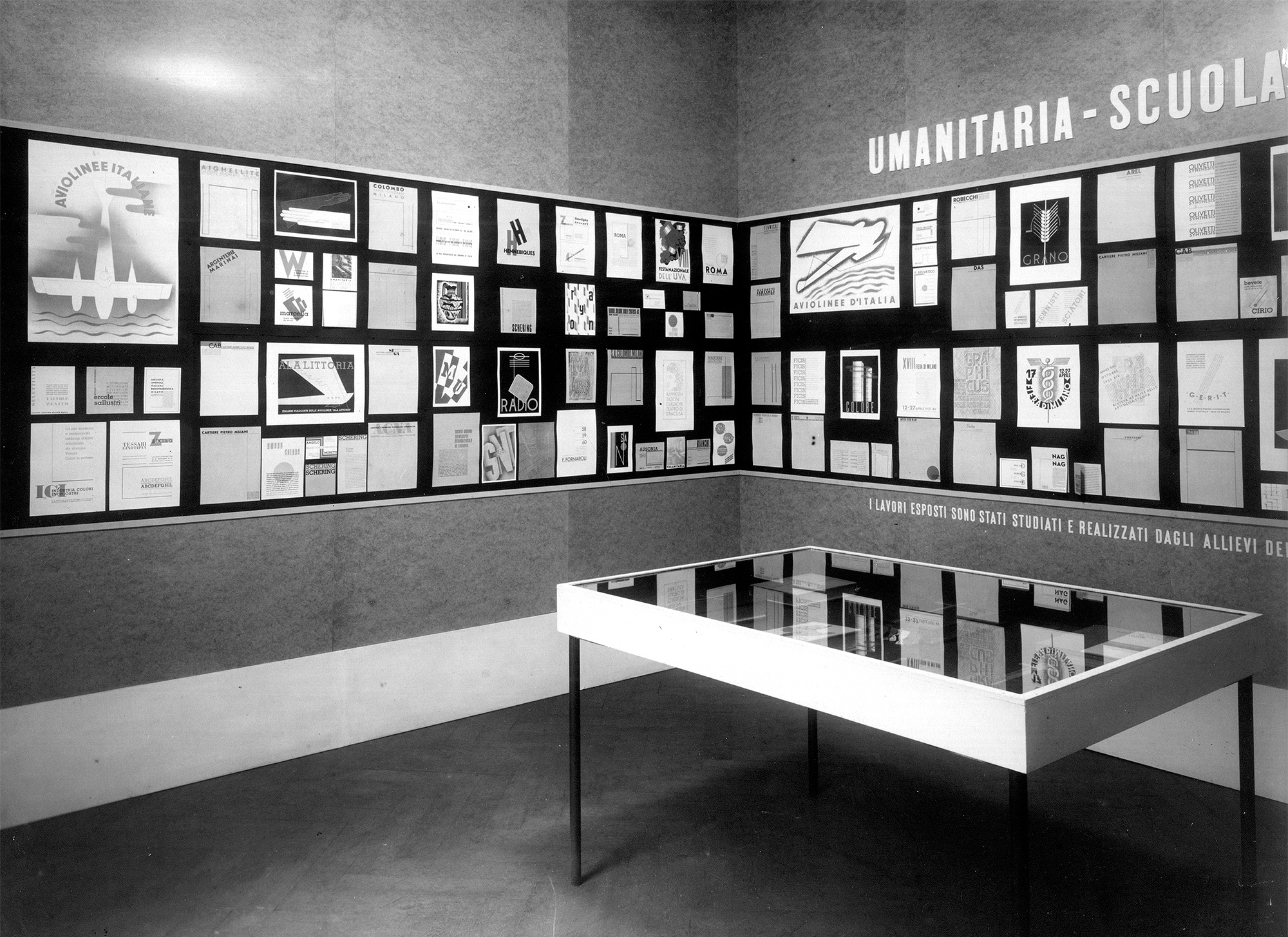

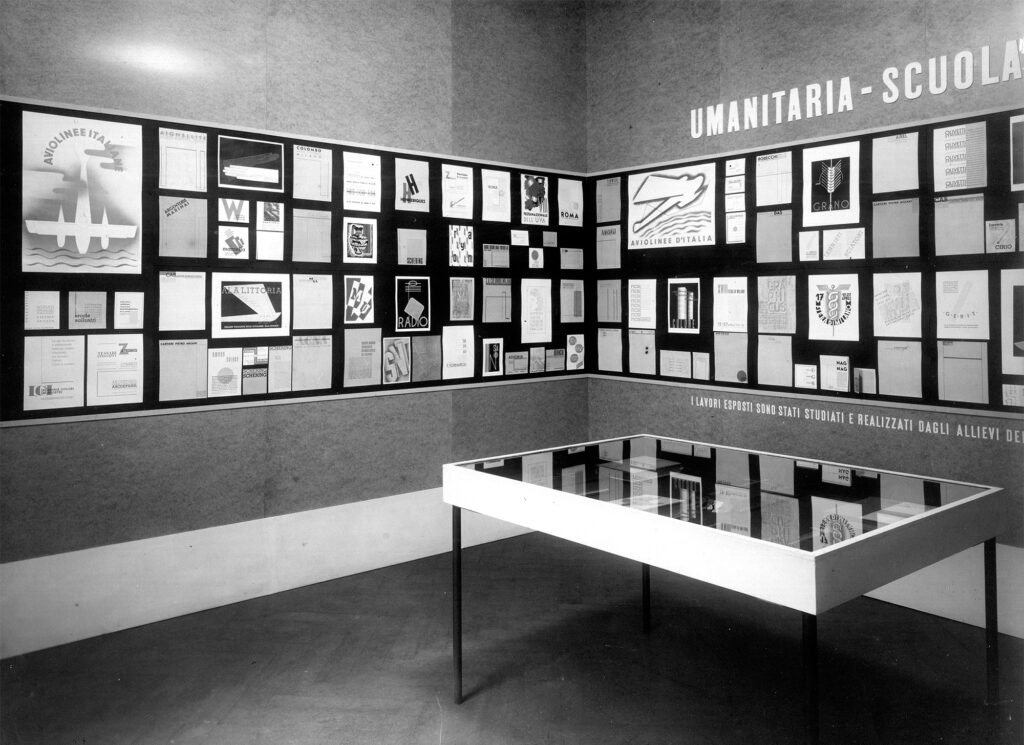

Esposizione degli Allievi delle Scuole della Società Umanitaria

Contestuale all’apertura dell’Università delle Arti Decorative nella Villa Reale di Monza fu la concezione e la promozione da parte di Augusto Osimo di “Esposizioni internazionali di arti decorative” che favorissero l’aggiornamento della cultura artistica nazionale grazie al confronto con esperienze estere. Osimo ne affidò la realizzazione a Guido Marangoni (1872-1941), già deputato, conservatore del Castello Sforzesco, giornalista critico d’arte; sarà anche il fondatore e direttore della rivista “La Casa bella” nel 1928. Precedente milanese era stata l’Esposizione lombarda di arti decorative allestita nel 1919 all’Umanitaria.

Quattro furono le edizioni della mostra negli ambienti della Villa Reale monzese: le prime tre biennali, nel 1923, 1925 (in concomitanza con Parigi) e 1927; la quarta, nel 1930, fu l’ultima rassegna prima del trasferimento della manifestazione, da allora “Triennale”, a Milano nel nuovo Palazzo dell’Arte di Giovanni Muzio nei giardini del Sempione.

Le Biennali fecero convergere a Monza artefici da tutta la Penisola e da tutta Europa, evidenziando realtà creative rinomate, proponendo allestimenti curati e opere di pregio: arredi, ferro battuto, ceramica, vetri d’autore, oreficerie, lavori di tessitura e ricamo, opere di plastica e pittura decorativa composero un esempio efficace di unità delle arti rendendo la Villa Reale una scenografia, non senza creare problemi alla conservazione dell’edificio.

Nella Biennale del 1923, centocinquanta sale su tre piani, accanto ai folklori regionali, italiani e esteri, e alle botteghe artigiane, apparirono ceramiche neoclassiche di Giò Ponti, vetri di Balsamo Stella, di Cappellin-Venini e di Zecchin, pannelli di Nizzoli, sete di Ravasi. Gli oggetti erano integrati agli ambienti non ancora manomessi. Rappresentò l’avanguardia Fortunato Depero.

L’edizione 1925 ripropose l’artigianato, escluso dal coevo Expo di Parigi, accanto ai nomi già citati: presenze estere salienti furono la sezione belga di arte astratta e quella tedesca del Werkbund.

Entrati nel Consiglio artistico della Biennale del 1927, Margherita Sarfatti e Mario Sironi accanto a Giò Ponti e Carlo Carrà resero la mostra più selettiva. Vi si potè leggere la semplificazione formale di “Novecento” – il Gruppo aveva esposto alla Permanente l’anno prima – e vi trovarono spazio le proposte architettoniche di Casorati e dei torinesi, e modelli dei razionalisti milanesi del Gruppo 7.

Uscito di scena Marangoni, commissario della Triennale del 1930 fu Giuseppe Bevione. Nel Direttorio, Giò Ponti, Sironi e Alberto Alpago-Novello. Giovanni Muzio trasformò l’atrio della Villa in un metafisico Salone dei Marmi. Mutò il clima: decaddero suddivisioni regionali e folklore. Varie, ampie e documentate le mostre, dal vetro antico all’arte grafica. Nei giardini si potevano visitare la “Casa elettrica” del Gruppo 7 e la “Casa per le vacanze” di Giò Ponti e Lancia. La mostra decretava la fine dell’oggetto decorativo in favore dell’utensile funzionale.

Nella V Triennale, 1933, prima edizione a Milano, Casorati, Sironi, Muzio, Funi, Albini, Palanti, Pagano, Pica e Levi Montalcini impressero una svolta in direzione razionalista con perno nella “Mostra internazionale d’architettura”. Ampio spazio alla pittura murale e a tecniche fotografiche.

Alla VI Triennale, nel 1936, la “Triennale di Pagano e di Persico”, impostata sul dettato espresso da “Casabella”, icone la Sala della Vittoria di Lucio Fontana e la fontana a cerchi di Cattaneo e Radice, si legò anche significativamente l’ISIA di Monza, al suo apogeo nel campo della pubblicità, della pittura murale, della scultura, della ceramica e dell’argenteria, come documenta il Quaderno della Triennale “Arte decorativa”, 1938. L’allievo dell’ISIA Salvatore Fancello vi conquistò il Gran Premio per la ceramica.

La VII Triennale, nel 1940, improntata ai dettami di Piacentini, si inaugurava poco dopo l’entrata dell’Italia in guerra.