A cura di Daniele Vola

Il Centro Residenziale a Meina (Lago Maggiore)

Dedicato ad Augusto Osimo

Nel vastissimo campo dell’educazione degli adulti l’Umanitaria ha saputo proficuamente anticipare quello che le strutture pubbliche e statali neppure in seguito sono mai riuscite a realizzare.

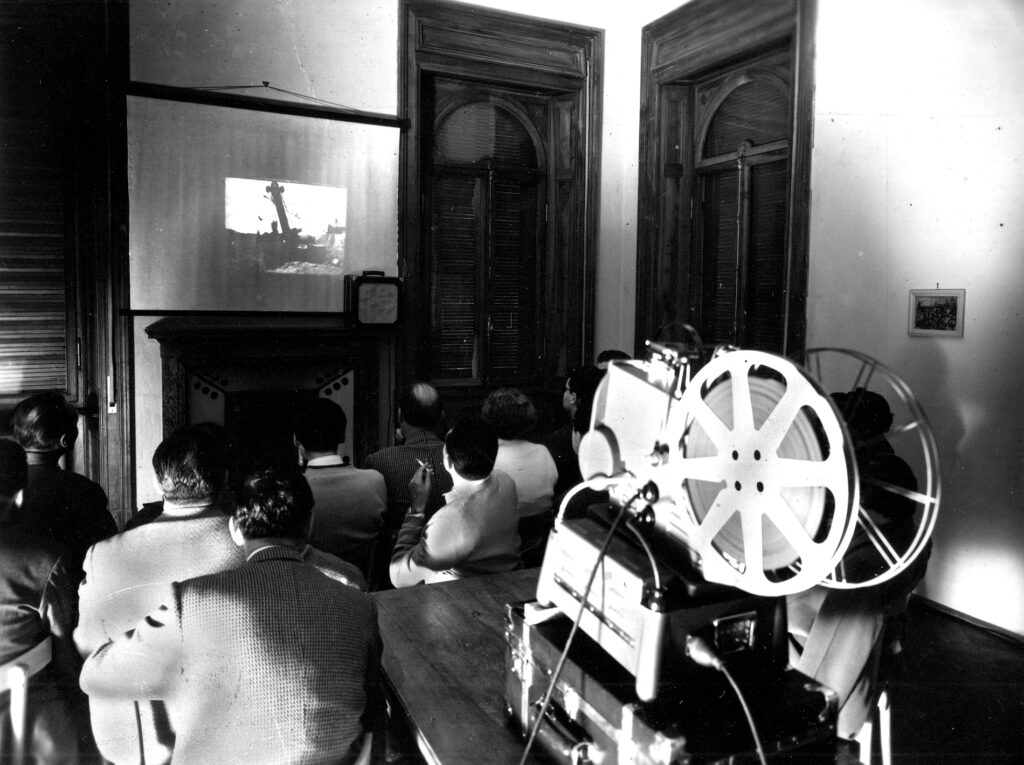

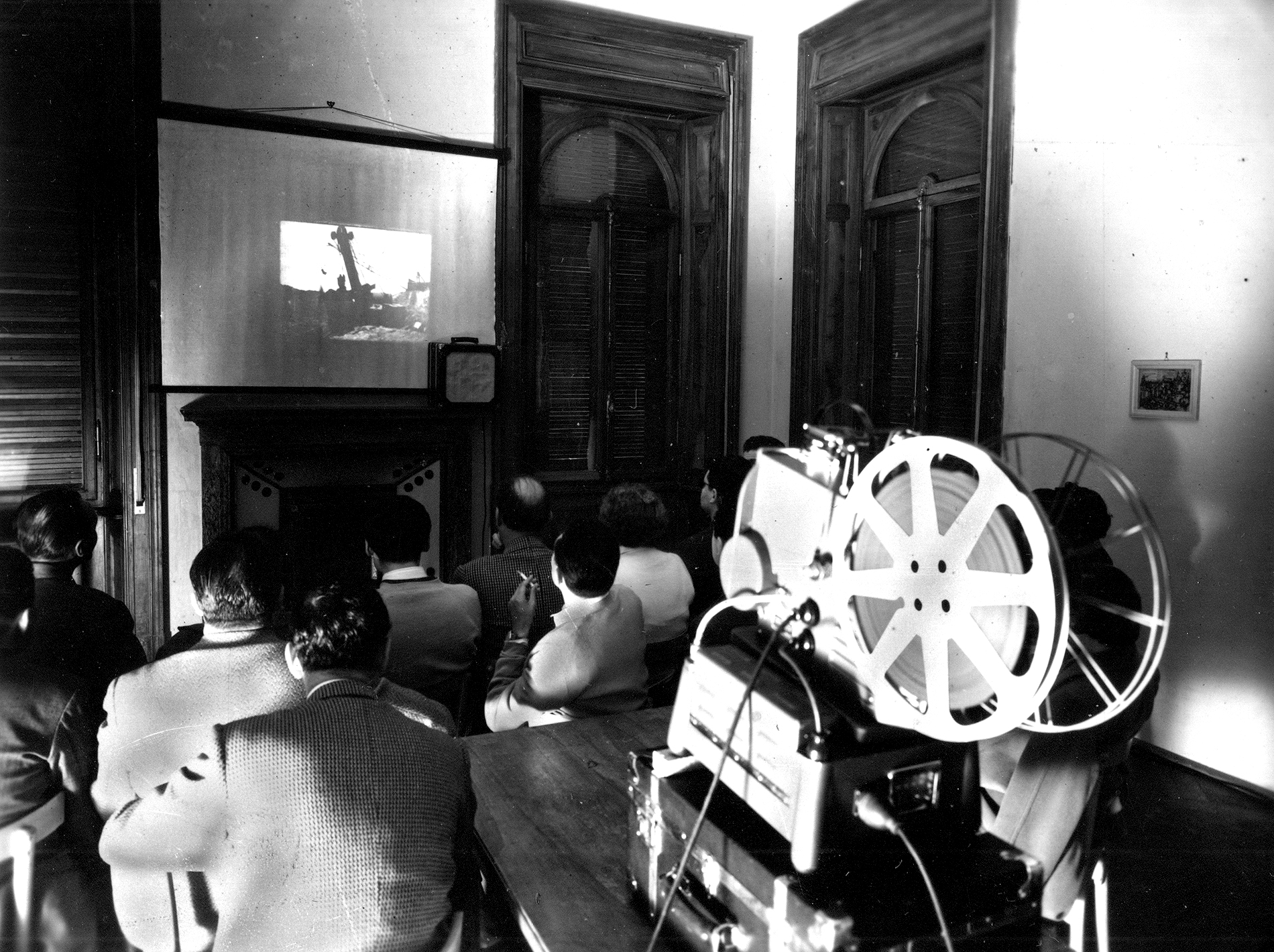

Basta il riferimento ai corsi residenziali, iniziati già nel 1945, a dare il senso di un impegno che si caratterizzerà in misura esponenziale a partire dalla metà degli anni ’50, in seguito all’acquisto nel 1956 di una villa sul Lago Maggiore a Meina, subito trasformata in Centro residenziale e dedicata ad Augusto Osimo.

Le attività dei Corsi residenziali erano sviluppate anche in diretto collegamento con analoghe esperienze in atto nel nord Europa, dall’Inghilterra alla Finlandia e in collaborazione con l’UNESCO, dalla quale l’Umanitaria era stata riconosciuta come “esperienza associata” a partire dal 1951.

Ulteriore conferma di quel criterio metodologico teso a non rinunciare mai a guardare lontano e a confrontarsi con le altre istituzioni sociali, almeno a livello europeo.

Un elenco, solo rapidamente esemplificativo, degli argomenti trattati non è difficile da proporre — Educazione e lavoro, Assistenza sociale, Problemi di igiene mentale, Pedagogia e didattica nell’insegnamento professionale, Attività educative e iniziative popolari — e serve subito a documentare, insieme all’ampiezza, la sensibilità e la modernità innovatrice verso problemi, che ancora oggi, in alcune parti del nostro Paese aspettano di ottenere concrete e positive soluzioni.

Vasto sia il numero delle aziende che si rivolgevano all’Umanitaria per la formazione del proprio personale (Pirelli, Montecatini, Edison, Ferrovie Nord, Alfa Romeo, Banca Commerciale, Olivetti, Università Bocconi, Touring Club Italiano…), sia le figure professionali coinvolte (oltre agli impiegati i corsi erano rivolti ad assistenti sociali, operai, insegnanti, studenti universitari, sindacalisti, cooperatori e animatori culturali) in un susseguirsi continuo di corsi (dal 1950 ai primi anni ‘60 furono oltre 200 con più di 5.000 mila iscritti).

Quello che conta era il fine delle attività educative: avviare un processo democratico di liberalizzazione individuale. Ecco il fattore incisivo, e decisivo, che emerge nell’ampia gamma di iniziative e il ruolo fondamentale svolto dai numerosi “formatori” e “animatori culturali” di cui l’Umanitaria si avvaleva: oltre al personale interno, da Riccardo Bauer a Mario Melino e Leone Diena, negli anni il numero di professionisti chiamati a partecipare divenne notevole e tanti sono stati i nomi di spicco (da Gaetano Salvemini a Lamberto Borghi, da Roberto Leydi a Tullio Savi, da Aldo Visalberghi a Ettore Gelpi, tanto per citarne alcuni), riuscendo a promuovere i corsi anche in alcune zone del mezzogiorno (per esempio, in Puglia e in Sardegna, dove presto l’Umanitaria doveva gestire alcuni Centri Servizi Culturali).

Un altro esempio di spicco si è avuto agli inizi degli anni ’60, quando il boom del flusso migratorio dal sud al nord ha reso indispensabile il problema del recupero degli analfabeti meridionali, presenti nella capitale lombarda.

Di concerto con il Comune di Milano, oltre a preparare ricerche quantitative sull’entità di un fenomeno momentaneo, ma di rilevanza sociale assai grave, la sua funzione di organismo sociale si è ampliata con appositi corsi per la “formazione dei formatori”: educatori, cooperatori, insegnamenti, bibliotecari.

Se la lotta a questo tipo di analfabetismo di ritorno è stata rapidamente vinta, il merito spetta all’Umanitaria, che non si limitò mai al contingente, ma seppe farsi carico anche di ulteriori “corsi di scuola popolare” sulla base di specifiche richieste avanzate dalle Commissioni interne di singole imprese (come, per esempio, nel caso della Ditta Salvi, durante il 1964).

Una tradizione che viene portata avanti ancora oggi con i corsi Humaniter per il tempo libero, nati nel 1994 a Milano e presto diventati uno dei capisaldi della vita della Società Umanitaria, tanto da estendersi anche alle sedi dell’Ente presenti a Napoli e a Roma, sempre nel segno del grande tema dell’educazione permanente.