A cura di Claudio A. Colombo

Fin dal 1913, con la preveggenza che lo contraddistingueva, il Segretario Generale Augusto Osimo si faceva promotore dell’uso del cinema nella scuola, utilizzando apposite “proiezioni luminose” come sussidio alle attività educative, “sebbene la pedagogia ufficiale ne menasse scandalo”.

Eppure, l’uso di tali dispositivi cominciava a imporsi ovunque, a dimostrazione che “la proiezione accresce la forza di attenzione degli uditori e accresce attrattiva all’insegnamento, in quanto la proiezione segna nell’insegnamento orale lo stesso progresso che la vignetta segnò nell’arte di istruire a mezzo libro”.

L’uso del cinema rimase da allora una costante delle attività dell’Umanitaria, tanto che nella rassegna del Teatro del Popolo organizzata all’Arena di Milano nel 1921 si parlò per settimane dello schermo più grande del mondo (allestito per la proiezione del film “Pia dei Tolomei”). E tre anni prima, nel pieno della prima guerra mondiale, l’Istituto Minerva (l’istituto Nazionale di proiezioni e cinematografie educative) aveva inviato ad Osimo una nota esplicativa per la fabbricazione della cinematografia “L’Umanitaria e la sua opera”, ovvero quella che oggi sarebbe un promo-pubblicitario di qualche minuto dedicato alle attività dell’ente (progetto mai realizzato, purtroppo).

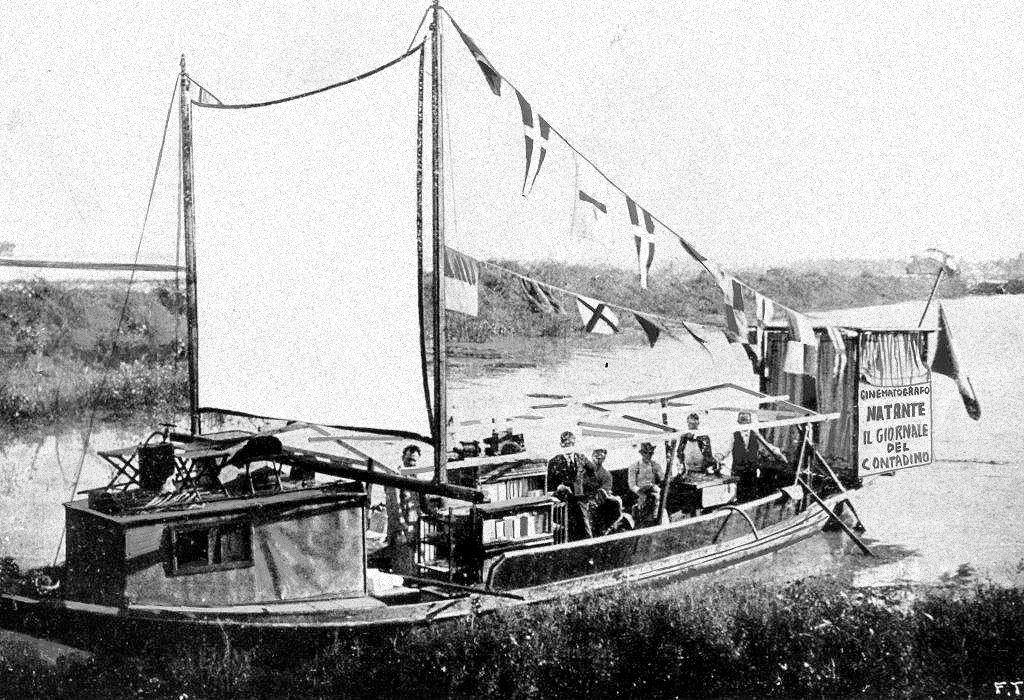

Ma quella che sicuramente rappresentò una novità fu quella del “Barcone” (1920), esperimento di cinematografia natante per le popolazioni contadine sul Po, plausibilmente utilizzando proprio le proiezioni luminose, con notizie sulla vita del Paese (da cui il sottotitolo dell’iniziativa, “Il Giornale del Contadino”).

Altre informazioni non ce ne sono, perché il 1920 fu un anno particolarmente agitato, con i disordini per il pane contro il governo Nitti, la comparsa dei primi squadristi e l’occupazione delle fabbriche. È probabile che in questo frangente le Autorità decidessero di annullare ogni attività sociale (e probabilmente lo stesso Barcone), per timore che vi si potesse celare propaganda sovversiva tra i lavoratori.

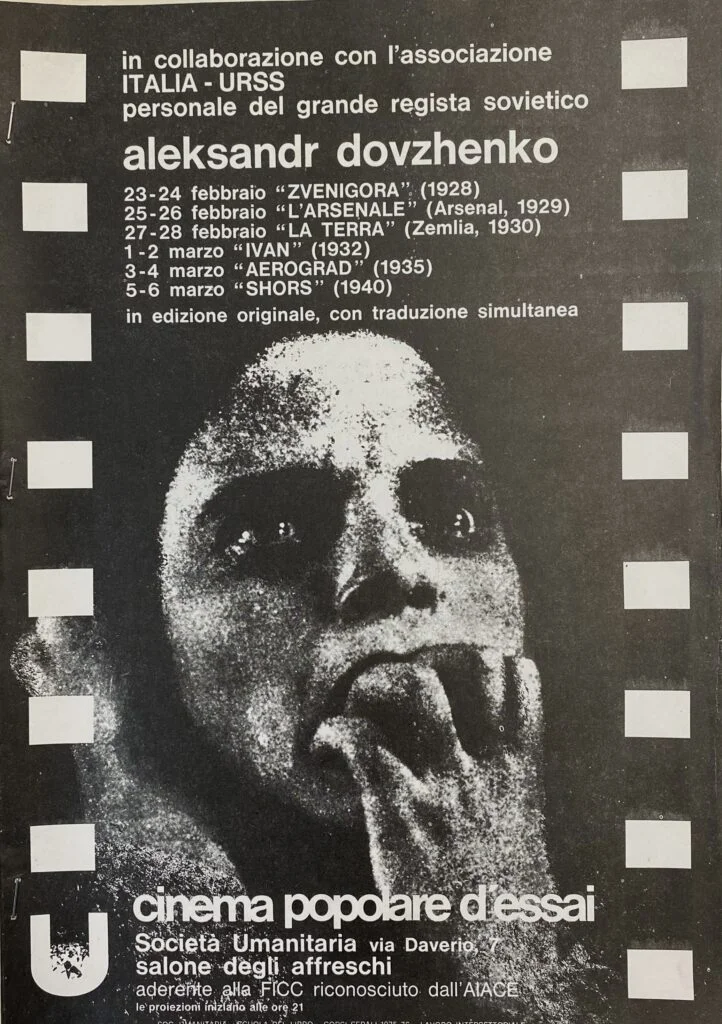

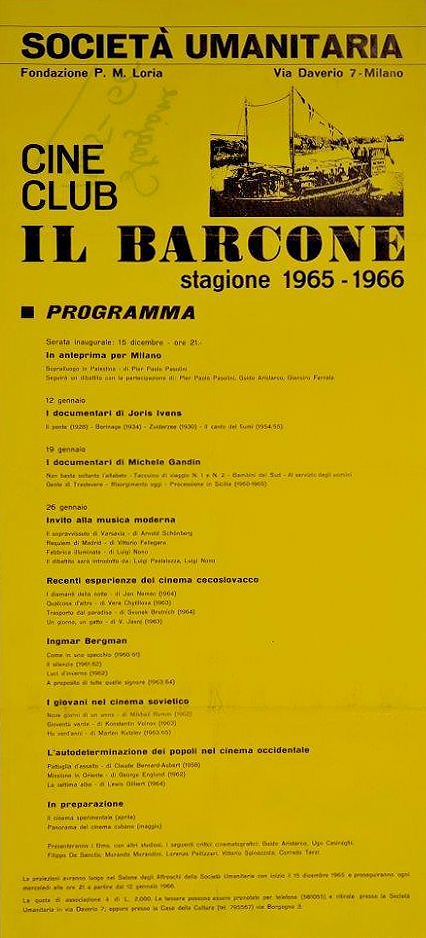

Quarant’anni dopo, nel 1963, con la presidenza di Riccardo Bauer (già propulsore del convegno internazionale “Il cinema come strumento di cultura popolare” – 1959) finalmente l’Umanitaria si fa promotrice di una vera e propria attività cinematografica, che si inaugura con Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick. Due anni dopo, in collaborazione con la Casa della Cultura, nasce un vero cineclub con proiezioni nel Salone degli Affreschi: e l’immagine scelta come logotipo è “Il Barcone”, esplicito riferimento ad uno strumento da utilizzare per elevare culturalmente giovani (in orari scolastici ed extra scolastici) e meno giovani, con discussioni fino a tarda notte.

Il Cineclub proseguirà la sua programmazione fino alla fine degli anni ’70.