A cura di Claudio A. Colombo

Non appena cominciò ad estendere la rete di uffici e sezioni in tutta italiana, l’Umanitaria si rese conto che non poteva esimersi dal creare un proprio ufficio anche a Napoli, il più importante snodo meridionale per l’emigrazione transoceanica. Il capoluogo campano, infatti, subiva da molti anni un disastroso disinteresse da parte dello Stato e delle amministrazioni cittadine, incapaci di porre rimedio alla massa di connazionali in transito, ammassati al porto senza alcun servizio di assistenza. Dopo aver sussidiato per anni il locale Patronato per gli emigranti, senza aver notato particolari miglioramenti, nel 1920 il Presidente dell’Umanitaria, il senatore Luigi Della Torre, decise di aprire una nuova sezione dell’Ente al Sud (accanto a quella di Bari, esistente fin dal 1914) in modo che questa potesse diventare sia un istituto di controllo dei flussi migratori, sia un centro propulsore per la creazione di ulteriori istituti di tutela degli emigranti nelle provincie meridionali (presto fu promossa la attuazione di un Segretariato del popolo ad Ottajano).

La decisione di agire era stata presa dopo anni di analisi del territorio, dei problemi da risolvere, della rete di rapporti con istituzioni laiche e religiose che si sarebbe dovuto allacciare (Camera del lavoro, organizzazioni di mestiere, organismi economici), mantenendo ben definiti i rispettivi ruoli e compiti. Non appena iniziata la sua azione si dovette constatare che i lavoratori erano praticamente sprovvisti di qualsiasi istituto di tutela e di difesa sociale.

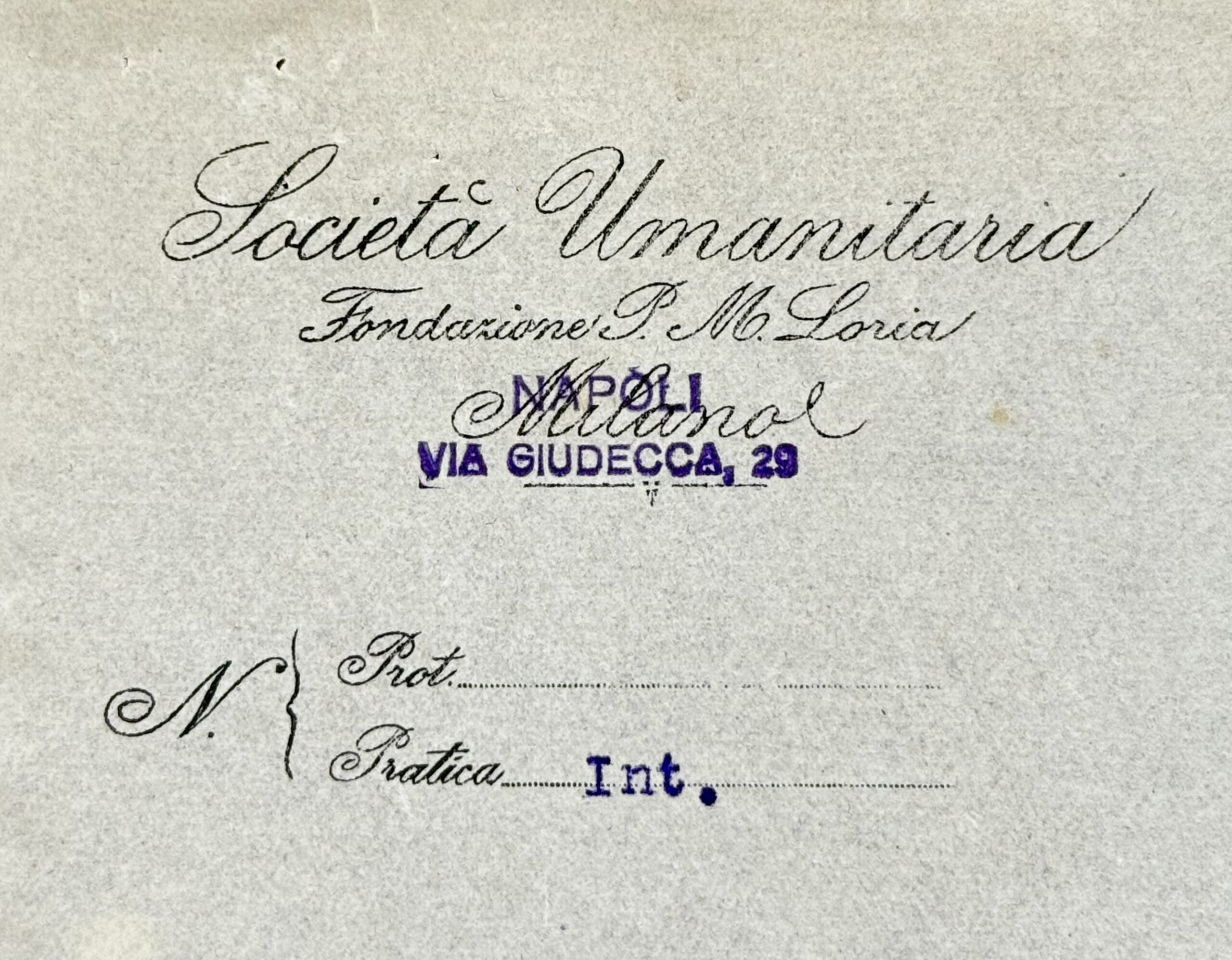

Le condizioni degli emigranti erano infatti anche meno liete di quelle che ci si potesse immaginare, dato che gli organismi operativi sul territorio esplicavano un’azione blanda, frammentarie e insufficiente, non rispondente ai complessi bisogni di cui necessitavano le masse emigratorie. L’Ufficio, con sede in Via Giudecca 29, volse quindi la sua opera sotto forma di assistenza laica, di vigilanza contro l’emigrazione clandestina, di propaganda per la legislazione sociale, arrivando a dar vita ad un Patronato provinciale per gli infortuni agricoli e industriali, e perfino ad un istituto medico-legale per l’assistenza agli infortunati sul lavoro, organismo di cui la città era ancora sprovvista nonostante in molte province settentrionali fosse funzionante ormai da anni.

Pur mantenendo rapporti di franca collaborazione sia con il Regio Commissariato dell’Emigrazione, sia con l’Ispettorato locale, grazie anche alla sua possibilità di discuterne in Parlamento, Della Torre pose al centro dell’intervento dell’Umanitaria la necessità di realizzare in città un Asilo degli emigranti, “in modo da sottrarli alle ignobili speculazioni che si esercitano nella fitta rete di piccole locande, che costituiscono una patente offesa alle norme più elementari dell’igiene e della decenza” e in cui agivano arruolatori clandestini, con truffe, angherie e furti.

Chiusa la sede nel 1925, la presenza dell’Umanitaria a Napoli è stata rinnovata a partire dal 1996, quando l’allora Presidente Massimo della Campa decise di (ri)aprire una nuova sede, nel centro del Vomero, in piazza Vanvitelli 15, che il Sindaco Jervolino definì “la perla nascosta di Napoli”. Nel palazzo che la ospita, l’Umanitaria promuove le attività di servizio socio-culturale di Humaniter, insieme a numerosi interventi dislocati in città, in partnership con analoghe associazioni ed enti partenopei. L’adesione e la partecipazione assidua dei volontari confermano un esteso radicamento di Humaniter sul territorio.