A cura di Daniele Vola

“Mutati radicalmente devono essere i metodi e lo spirito informatore dell’azione sociale. Quello che prima era sterile sentimentalismo, deve essere oggi forza attiva; […] con questo spirito l’Umanitaria fascista ha iniziato la sua vita nuova – e sarà vita feconda, ben degna dell’atmosfera storica in cui si potenzia e si rinnova, ogni giorno, l’anima della Nazione”.

Il “nuovo spirito” di cui parla Arnaldo Mussolini nel 1929, quando ormai la storica istituzione milanese era già stata ampiamente fascistizzata, si era manifestato fin dagli inizi del gennaio 1924, quando – grazie all’approvazione di una nuova legislazione speciale sull’amministrazione delle Opere Pie varata nel 1923 dal neo Governo Mussolini – il Consiglio d’amministrazione fu sciolto d’autorità e l’Ente venne posto sotto il controllo del commissario governativo Giuseppe De Capitani d’Arzago, aristocratico brianzolo filofascista proveniente dalle file del partito liberale.

Il pretesto dietro cui si cercò di celare il movente politico di tale drastica decisone fu il dissesto finanziario dell’Ente, dovuto, secondo gli accusatori, a una gestione dissennata del patrimonio Loria da parte dei membri del consiglio, rei di aver sperperato il cospicuo patrimonio del filantropo mantovano in iniziative ritenute caotiche e dispersive. A quelle infamanti accuse, rispose prontamente Riccardo Bauer, allora giovane dipendente del Museo sociale dell’Umanitaria (sotto la presidenza di Luigi Della Torre), che pubblicò due articoli sulla rivista di Piero Gobetti “Rivoluzione liberale”, in cui prese le difese dell’azione sociale dell’Umanitaria e dell’operato dei dirigenti deposti. La reazione della commissione fascista non si fece attendere: Bauer fu licenziato in tronco e con lui, a stretto giro, molti altri collaboratori storici, di fede socialista e democratica, furono epurati. Stessa sorte toccò a gran parte delle attività per l’emancipazione sociale del proletariato messe a punto in vent’anni di attività: furono smantellati l’Ufficio Agrario, il Museo Sociale, tutti i servizi per l’assistenza dei lavoratori (creati in sinergia con il sindacato) e per gli emigranti (compresi i segretariati per l’emigrazione all’estero).

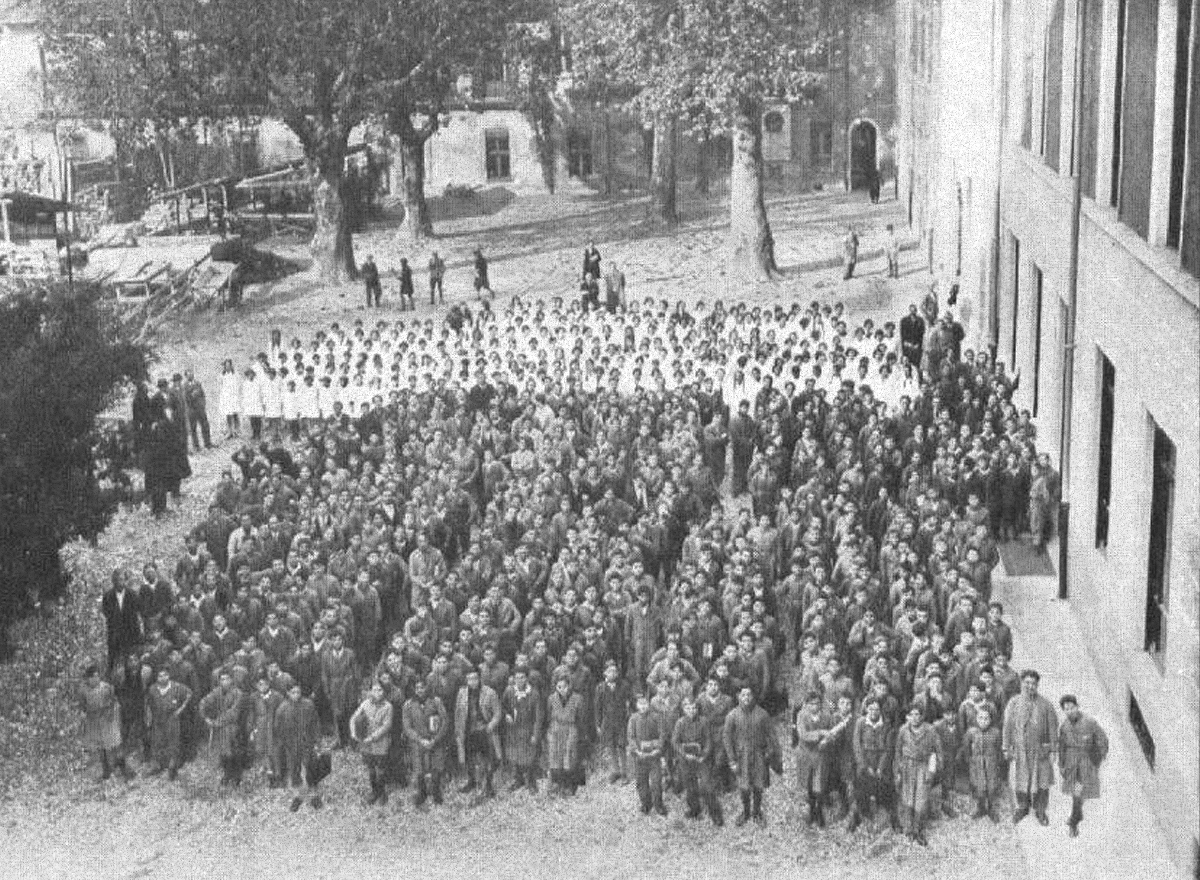

Questo radicale ridimensionamento finì per restringere notevolmente il campo d’azione dell’Umanitaria, che – fatta eccezione delle stagioni musicali del Teatro del Popolo e dei corsi di Educazione per gli adulti – si ridusse essenzialmente all’apparato delle scuole. Proseguì, con delega ministeriale del 1926, l’opera dell’Ufficio per la lotta contro l’analfabetismo (dismesso solo a metà degli anni ’30), attraverso la gestione di numerose scuole elementari sparse in piccoli centri rurali pugliesi, veneti e nella Venezia Giulia; né si arrestarono i molteplici corsi professionali e di specializzazione diurni e serali, per donne e per uomini. Importanti, inoltre, i risultati ottenuti dall’Università delle Arti Decorative di Monza, (poi Istituto Superiore di Industrie Artistiche) che, nel 1933, organizzò la prima Esposizione Triennale di Milano nel Palazzo dell’Arte.

Certo, l’impianto dei corsi subì una riorganizzazione imposta dalle nuove direttive della Riforma Gentile del 1923 e, successivamente, dalle indicazione espresse dal Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai nella Carta della Scuola del 1939: disciplina militaresca e ridimensionamento delle materie umanistiche (per “preparare un personale esecutivo qualificato, che possa essere rapidamente immesso nel meccanismo della produzione” – come recitava la Carta della Scuola) furono le linee-guida della pedagogia fascista. Nonostante queste premesse, le Scuole diurne di avviamento professionale al lavoro, le Scuole di perfezionamento serali per le maestranze (dalla Scuola del Libro alla scuola di Elettrotecnica, dai corsi per Orologiai e Orafi a quelli per la lavorazione del Legno, del Marmo e della Pietra, a cui si aggiunsero i nuovi corsi per motoristi e montatori d’aeroplano) e le scuole femminili (dalla Scuola di sartoria ai Corsi magistrali per le insegnanti), sotto la direzione di Elio Palazzo si mantennero nel solco della tradizione precedente, confermando, grazie alla professionalità del corpo docenti (in parte sopravvissuto al repulisti del Regime), un alto profilo didattico.

Poi, con le devastazioni causate dalle bombe dell’agosto ’43, tutto si fermò: la rinascita, spirituale e materiale, dell’Umanitaria avverrà all’indomani della liberazione, riprendendo le redini di quel progetto sociale che il fascismo, se non proprio estinto, aveva immiserito e avvilito.