A cura di Claudio A. Colombo

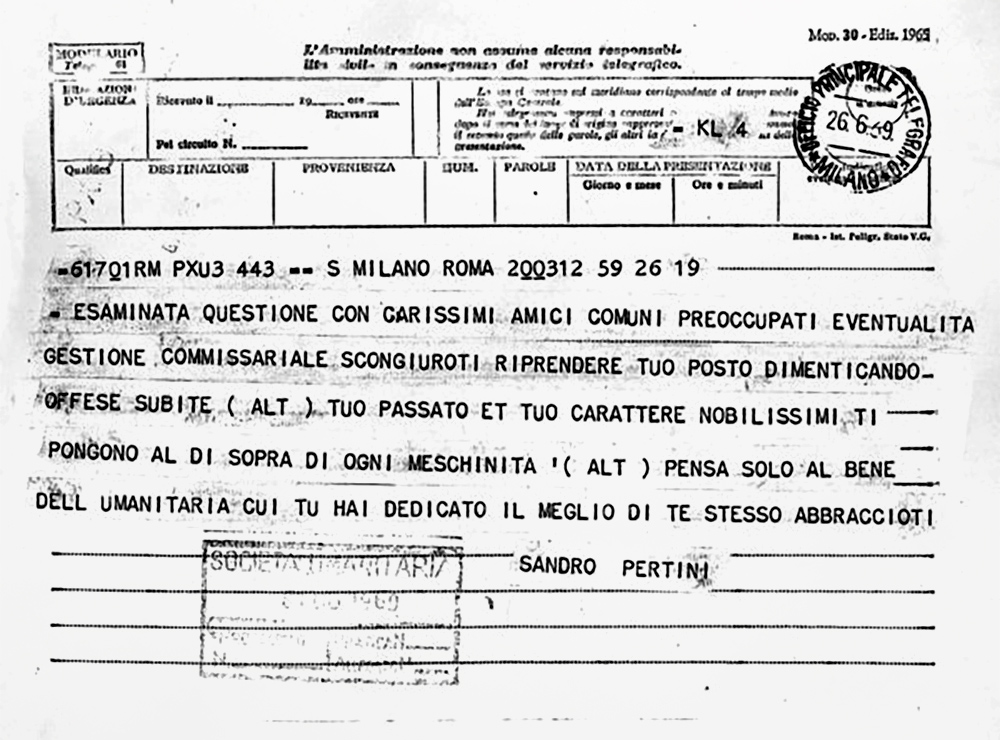

Telegramma di Sandro Pertini a Riccardo Bauer

26 giugno 1969

“Scongiuroti riprendere tuo posto dimenticando offese subite Tuo passato et tuo carattere nobilissimi ti pongono al di sopra di ogni meschinità Pensa solo al bene dell’Umanitaria cui hai dedicato il meglio di te stesso”.

Firmato Sandro Pertini, Roma, 26 giugno 1969.

Tra la mole di documentazione ancora “congelata” per non ledere la privacy dei tanti protagonisti coinvolti, il telegramma di Pertini a Bauer è uno di quelli più accorati. Anche perché si riferisce ad una delle pagine più drammatiche della storia dell’Umanitaria, durante quasi nove mesi di agitazioni, di tira e molla, di rivendicazioni, che la tengono in qualche modo “in ostaggio”, prima di passare il “bastone del comando” nelle mani del Prefetto Vincenzo Vicari, durante il terzo commissariamento comminato all’Ente (il primo era stato imposto da Bava Beccaris nel 1898, il secondo dai gerarchi fascisti nel 1924).

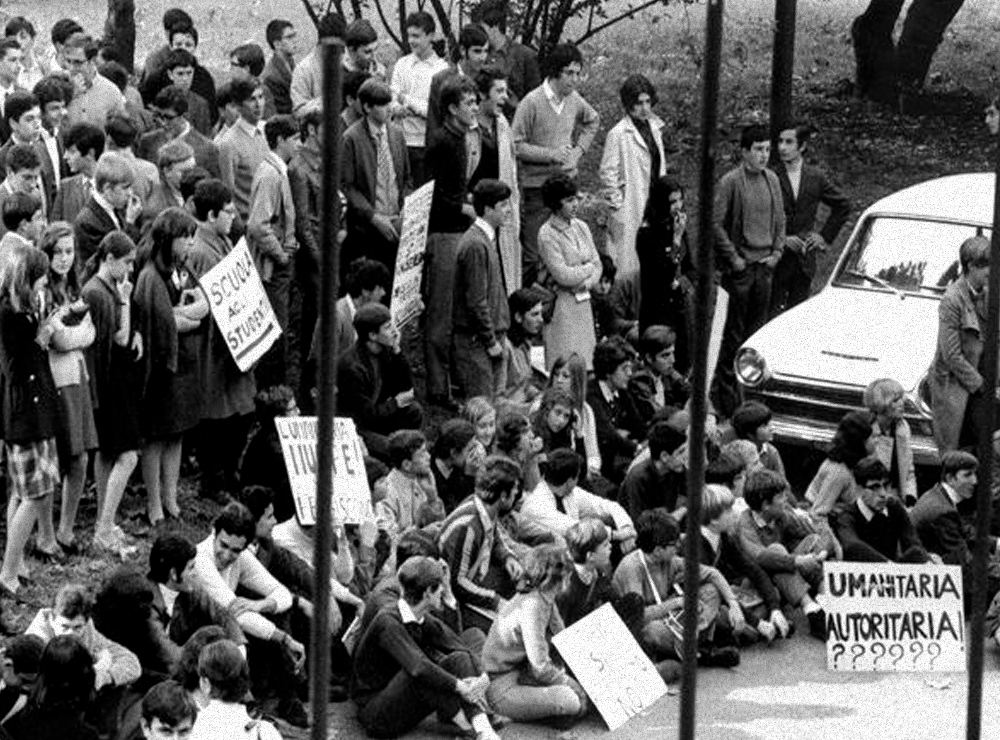

Tutto ha inizio il 24 settembre 1968, con la decisione (sofferta) di sopprimere alcuni corsi professionali, comportando anche riduzioni di organico. Al grido di “L’Umanitaria è nostra e la vogliam diversa”, insegnanti, dipendenti e studenti scendono in campo.

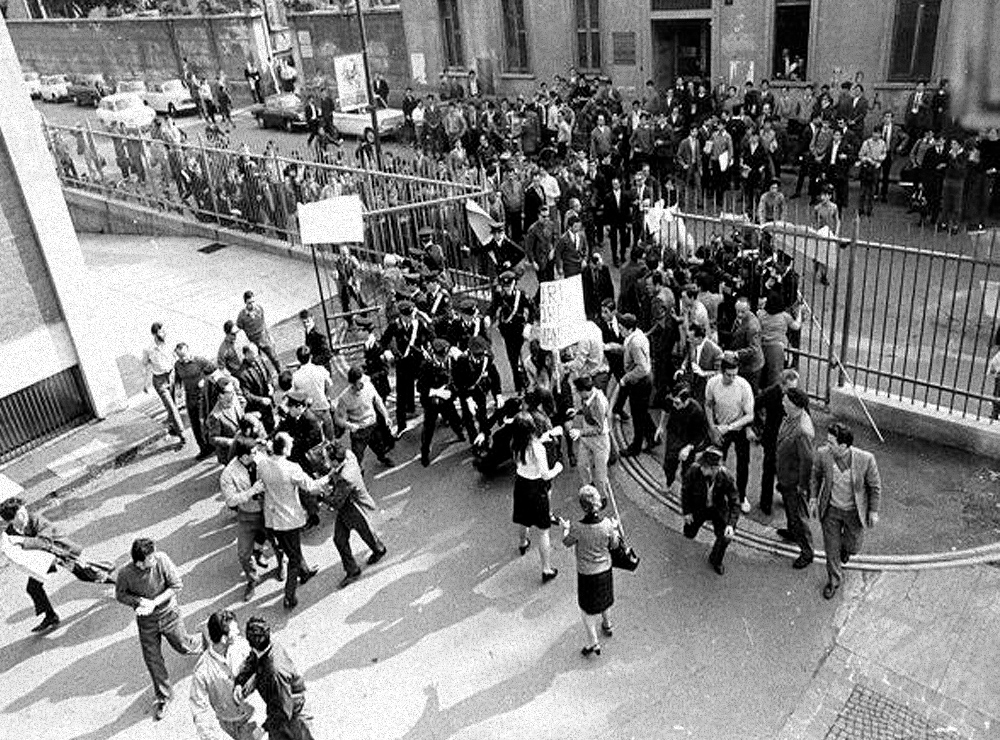

Seguono mesi di fuoco, dove l’attività didattica va avanti a singhiozzo, ridotta ad un continuo susseguirsi di scioperi e cortei, di accuse e di slogan, fino all’inevitabile prologo di una contestazione che, l’11 maggio 1969, si trasforma in vera occupazione.

Sbarrati gli ingressi, l’occupazione ha inizio. Non solo assemblee e cortei, ma tante attività socio-culturali, con la volontà di capire un momento storico anche attraverso la partecipazione di artisti (una mostra di opere – tra cui Treccani, Munari, Mari – servirà a finanziare gli occupanti), musicisti (due i concerti organizzati, classica e jazz), intellettuali (Herbert Marcuse parlò di rivoluzione nel Salone degli Affreschi). Ma i manifesti che si sventolano evidenziano un malessere diffuso: “Umanitaria autoritaria ???”, “Umanitaria SÌ Autoritarismo NO”, “Una facciata socialista non deve nascondere una realtà borbonica” e tanti altri ancora….

“Quella miscela era davvero esplosiva”, ricordavano nel 1993 a Guido Vergani due docenti dell’Umanitaria, Angela Panigada e Gianfranco Mazzocchi. “Ma non fu furore ideologico, se non in qualche frangia. Ragioni per lottare ce n’erano. L’Istituzione era invecchiata. Colpa di Bauer? No. Ormai Bauer era una figura mitica, ma molti di noi professori lo sentivamo non partecipe ai nostri problemi, che erano anche problemi pratici perché, nella stragrande maggioranza, noi docenti eravamo precari, assunti con contratti a termine. Certo, lo Stato era tardivo nei finanziamenti. Ma non perdonavamo alla Direzione di risparmiare sui corsi per far sopravvivere gli uffici studi”.

Il madornale errore, umano e politico, è l’assalto all’ufficio di Bauer, travalicando le ragioni della contestazione al grido di “fascista, fascista”. Il dialogo, pur tenue, cessa di colpo: il Consiglio Direttivo si dimette in toto, si insedia il commissario prefettizio, e si chiude un’epoca.