A cura di Claudio A. Colombo e Mara Campana

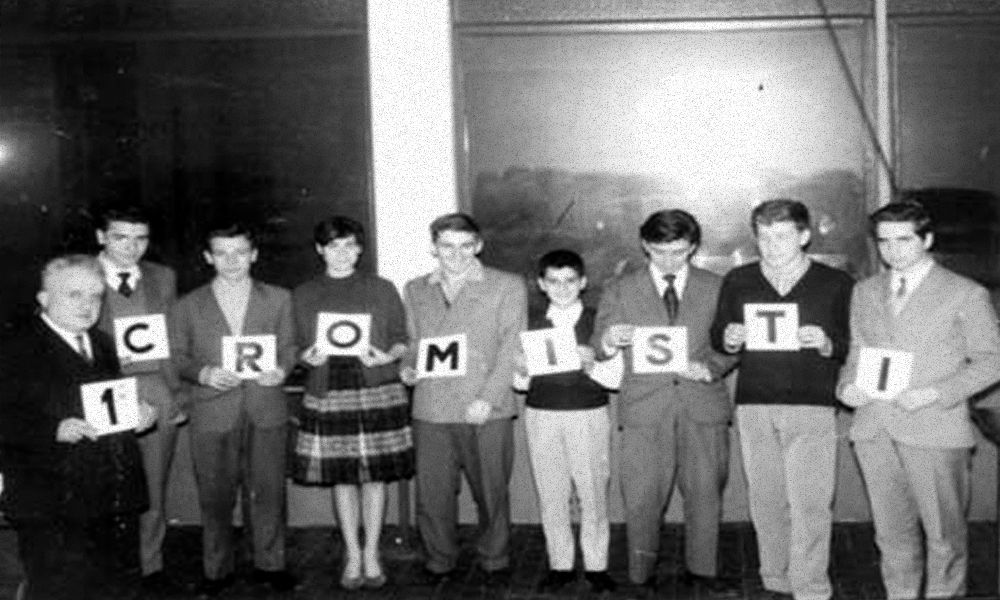

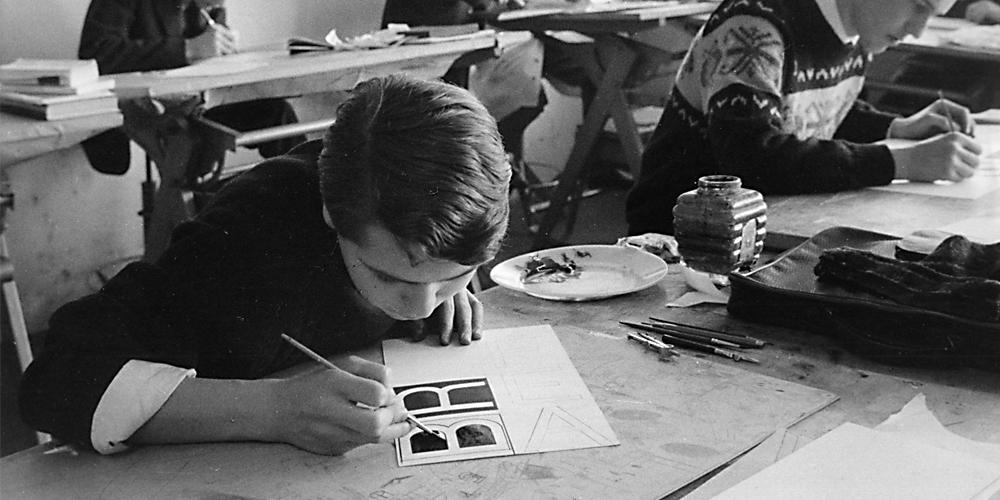

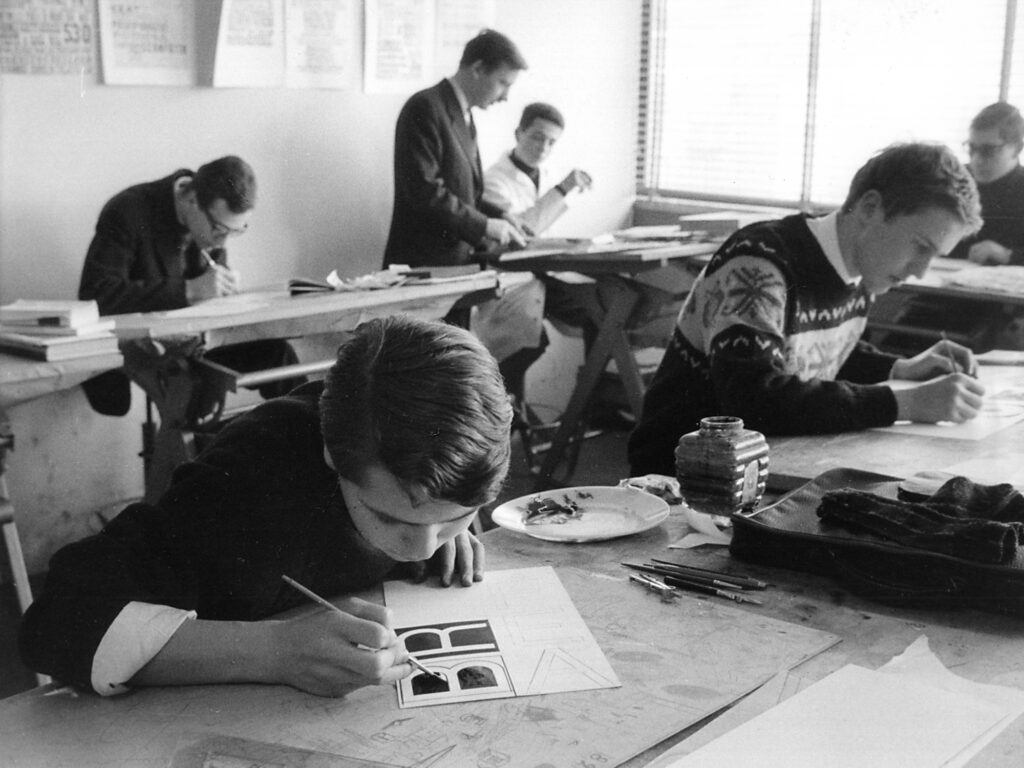

Studenti della Scuola del Libro

Al termine del secondo conflitto mondiale diventa prioritario recuperare il patrimonio di saperi e professionalità che sembrava perduto in seguito alle devastazioni belliche, e soprattutto modernizzare attrezzature e struttura didattica per la rinascita della Scuola del Libro, indispensabile per ridare vigore all’industria editoriale, settore che ha sempre rappresentato un tratto identificativo nella realtà produttiva e culturale di Milano.

In quel frangente una rete di istituzioni e di imprenditori – tra cui Arnoldo Mondadori e Antonio Vallardi, insieme alla Federazione degli operai Poligrafici e all’Unione Industriali Arti grafiche – si attiva a questo scopo intorno all’Umanitaria e alle sue scuole. Sono però soprattutto i lavoratori che, fin dal settembre del 1945, sentono il dovere morale di sostenere la Scuola del Libro con il contributo di una lira settimanale, tolto direttamente dalla busta paga (nonostante il salario medio di un operaio sia quasi la metà di quello del 1938).

Nel giro di pochi anni l’Umanitaria costruisce l’edificio da dedicare alla scuola (tre piani di aule, sala macchine e laboratori, così da garantire la continuità dell’insegnamento fra ideazione e esecuzione dei lavori tipografici) su modello della sede della Bauhaus progettata da Walter Gropius a Dessau, a segnare l’appartenenza ad un sistema formativo all’avanguardia.

Allo stesso scopo si coinvolgono i migliori progettisti in città e si crea un corpo docenti senza precedenti, impegnato in un programma interdisciplinare rivolto ai lavoratori di tutte le età: corsi tecnico-artistici diurni, dove si avvicendano Bob Noorda, Max Huber, Giovanni Peviani, Renato Barboro, Enzo Mari (e poi Pino Tovaglia, Massimo Vignelli, Ilio Negri, Giancarlo Iliprandi, Narciso Silvestrini, Paolo Monti, Antonio Arcari), corsi serali di addestramento e corsi festivi integrativi di qualificazione, dove agli stessi docenti si affiancano Bruno Munari e Erberto Carboni.

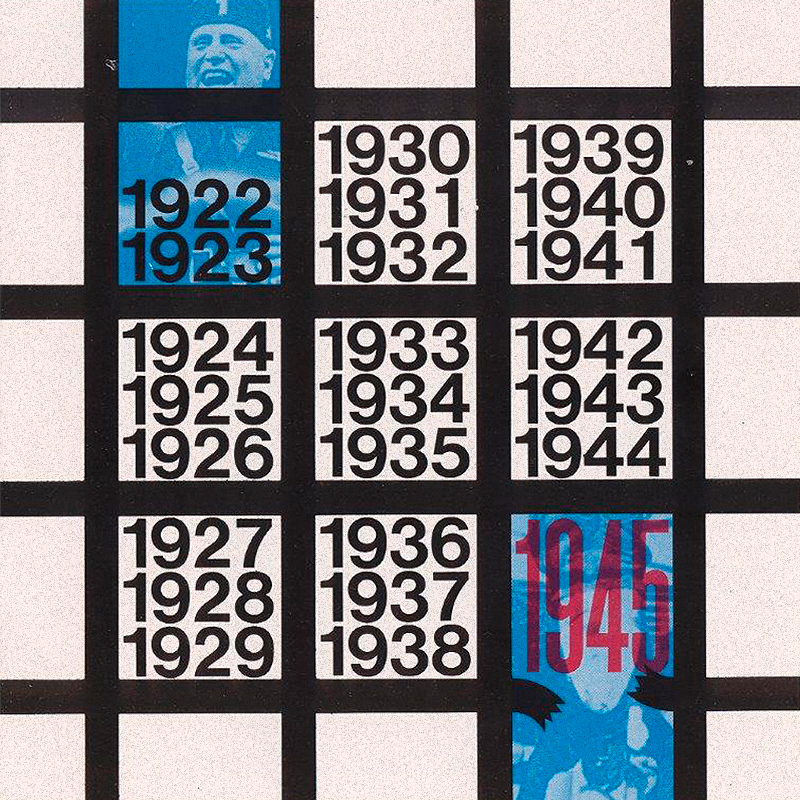

Con l’arrivo di Michele Provinciali prima, e di Albe Steiner poi, la Scuola del Libro vive la seconda “età dell’oro” (sancita nel 1962 dal riconoscimento da parte dell’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica e nel 1975 con la Segnalazione al Compasso d’Oro), attraverso una innovativa rivoluzione della didattica grazie ai corsi serali di fotografia dal 1954 e di progettazione grafica dal 1959. Steiner innova l’offerta formativa e alle professioni volte alla realizzazione del Libro – compositori, tipografi, litoimpressori, ecc. – affianca la formazione del grafico e quella del fotografo, figure professionali fin lì inesistenti in Italia.

La nuova realtà produttiva e le esperienze internazionali segnalano infatti il bisogno di nuove professionalità e la Scuola del Libro per prima in Italia forma soggetti portatori di nuovi saperi, come del resto ricorda ancora oggi Gillo Dorfles: “la dimensione del libro come prodotto finalizzato alla diffusione e circolazione delle idee è milanese e la grafica a Milano è stata la Scuola del Libro dell’Umanitaria” (“La Lettura” del 12 novembre 2017).