A cura di Daniele Vola

A partire dal novembre del 1905 l’Umanitaria inaugurò la Scuola Professionale Femminile, in uno stabile di via Goldoni 10. L’impegno nei confronti delle donne risulta evidente dalla fitta rete di rapporti che l’Ente ha saputo intessere con alcune delle donne-simbolo che, a cavallo tra ‘800 e ‘900, costituivano l’avanguardia del movimento per l’emancipazione femminile a livello milanese e nazionale: Linda Malnati, Carlotta Clerici, Alessandrina Ravizza, Elisa Boschetti, Gemma Muggiani, e, nel caso specifico delle scuole professionali, con Rosa Genoni, la pioniera della moda italiana, indicata da Augusto Osimo, come la persona ideale “per completare tecnicamente e artisticamente l’opera della Direzione, suggerendo idee alle insegnanti, scegliendo disegni, tenendole in contatto con la moda”.

Obiettivo principale era dare dignità alle piscinine fino ad allora mantenute in una condizione di sfruttamento inaccettabile, ridotte ad una condizione “di appendice”, che le obbligava a condizioni modestissime di salario.

Era invece necessario modulare un percorso di preparazione professionale completo per ogni singolo ramo di produzione, lasciando ampia libertà al docente: “il maestro s’indirizza più all’immaginazione che al raziocinio, più al sentimento che alla pazienza”.

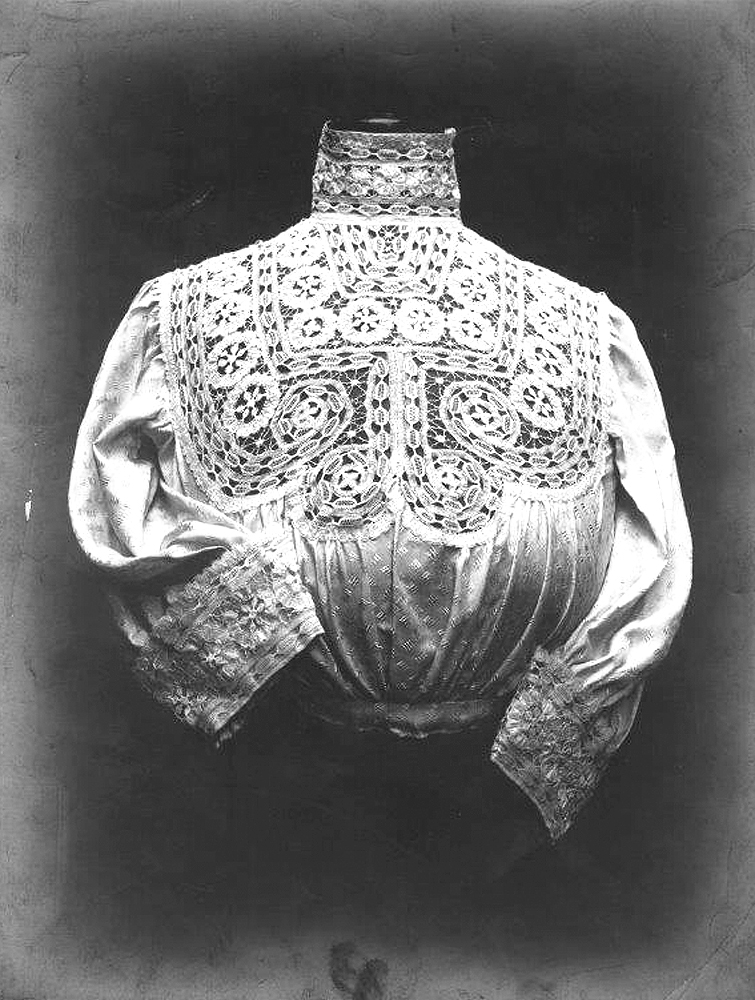

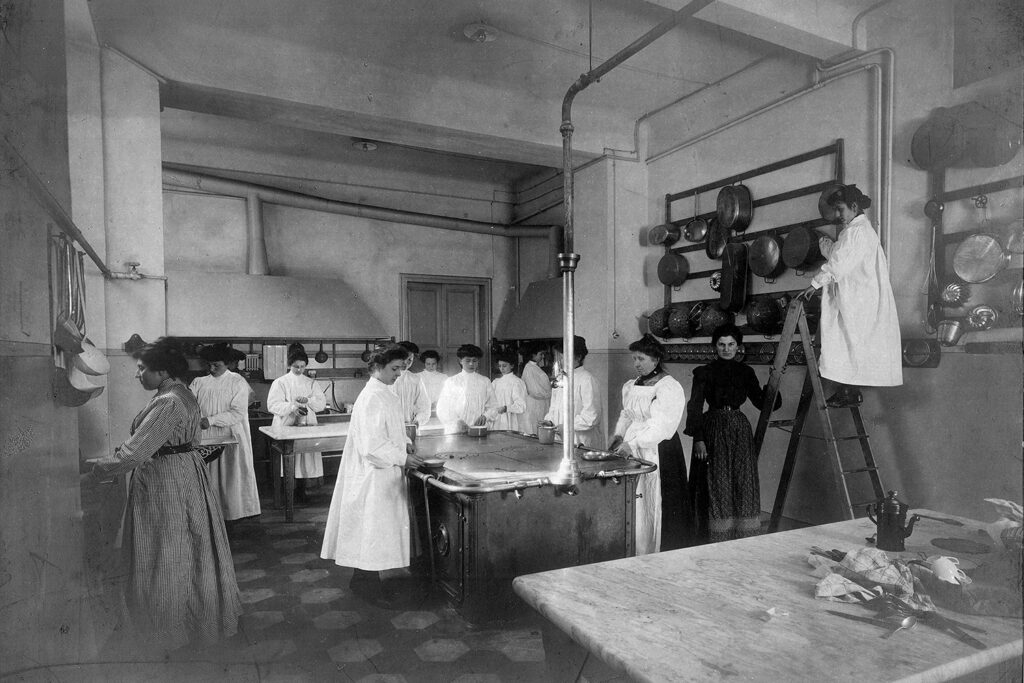

La Scuola Professionale Femminile (che nel 1908 fu trasferita insieme a tutti gli altri istituti educativi e formativi sparsi in città nella sede ufficiale di via San Barnaba) era suddivisa nei corsi di Sartoria, Modista e Ricamo, Stireria, Biancheria e Cucina.

L’iscrizione alla scuola era gratuita ed erano ammesse le figlie di operaie, di commessi e modesti impiegati di età non inferiore ai 12 anni in possesso della licenza elementare.

Tutte le iscritte frequentavano obbligatoriamente anche i corsi d’igiene domestica e di cultura generale oltre a nozioni basilari sulle norme di legislazione operaia considerate come un corredo di cognizioni atte ad educare ed a dare quella elementare coltura positiva, rispondente alle esigenze dell’operaia e della donna moderna.

Qui di seguito alcune considerazioni sui principi-guida e gli obiettivi delle Scuole Professionali Femminili, tratte dalla rivista “L’Umanitaria” del febbraio 1906.

“La nostra Scuola professionale femminile si ispira a quel metodo di praticità e di razionalità che forma la caratteristica di tutte le altre Scuole professionali create dalla nostra Istituzione. La Scuola infatti è animata da questa preoccupazione: dare alle allieve una preparazione estesa in tutti i procedimenti dei vari rami industriali e di più mostrare alle allieve medesime – con l’insegnamento cumulativo del laboratorio – i punti di contatto che questi rami hanno e dovrebbero avere fra di loro. Fondamento di tutti gli insegnamenti professionali è lo studio del disegno che è l’alfabeto del lavoro. Tutte le allieve iscritte frequentano le Sezioni di disegno, ove acquistano l’agilità della mano e l’equilibrio dell’osservazione; dai primi esercizi condotti col metodo che si segue in tutte le nostre scuole; esse pervengono man mano alle applicazioni professionali, ispirandosi sempre all’osservazione del vero e traendone i motivi, le composizioni, le interpretazioni che serviranno poi ad ogni allieva, a seconda della rispettiva professione; così le ricamatrici, le sarte, le lavoranti in biancheria, cercheranno nello studio del vero quelle guarnizioni, quelle decorazioni, quegli abbellimenti vari della biancheria e del vestiario che oggi sono generalmente pensati ed eseguiti sulla scorta di un manierismo assolutamente privo di genialità e di bellezza”.

L’impegno verso il mondo femminile fu mantenuto anche durante il commissariamento dell’Ente e riprese vigore anche nell’immediato dopoguerra, dopo la ricostruzione dell’Ente nel 1945, intensificando e aggiornando i corsi professionali femminili, che si protrassero fino alla seconda metà degli anni ’60.