Dare dignità a chi ha bisogno

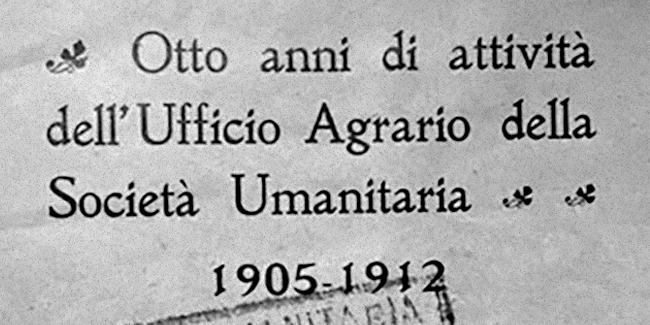

Fin dai primissimi anni del ‘900 l’intervento assistenziale dell’Umanitaria si concentrò su quelle masse sempre crescenti di “paria delle campagne” che si riversavano nei principali centri industriali italiani, o che sceglievano la strada dell’emigrazione all’estero.

Lotta alla disoccupazione, tutela degli emigranti, edilizia popolare sono dunque i problemi sociali più rilevanti da risolvere.

Ecco perché l’Umanitaria assistenza diede vita a iniziative in favore dei disoccupati (come evidenziato nella sezione Lavoro), avviò i servizi per l’assistenza agli emigranti (portati avanti anche nel secondo dopoguerra con la pubblicazione del Bollettino quindicinale dell’emigrazione), si impegnò nella costruzione di nuove case operaie (i quartieri di via Solari e viale Lombardia, tuttora esistenti).

Senza contare l’opera capillare di assistenza verso l’infanzia, nel primo dopoguerra, con gli asili antimalarici nella Venezia Giulia. Fin dal 1903, d’intesa con i Segretariati laici dell’Emigrazione, si creò il Consorzio per la tutela dell’emigrazione temporanea in Europa, mettendo in piedi per la prima volta una complessa macchina organizzativa con diramazioni in tutta Italia e all’estero, che si estrinsecava in una moltitudine di attività.

La Casa degli Emigranti | 22 dic 1907

Costruita alle spalle della vecchia Stazione Centrale di Milano

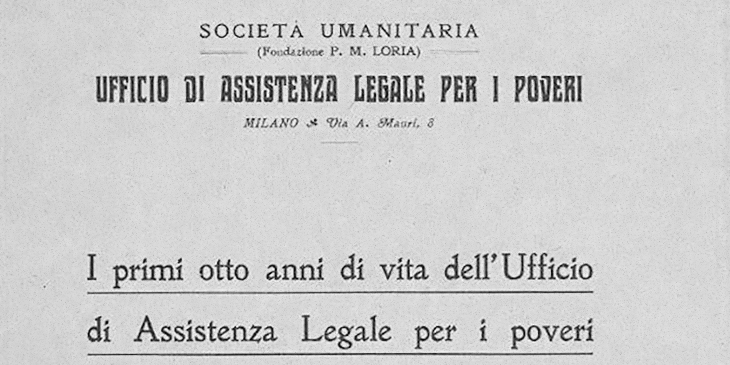

Attraverso l’Ufficio di informazioni e traduzioni si davano notizie sempre aggiornate sui mercati di lavoro esteri affinché gli emigranti non partissero alla cieca; con le scuole per gli emigranti si insegnavano nozioni base su lingua, costumi e legislazione sociale esistente nei paesi stranieri, in modo che gli italiani fossero a conoscenza dei loro diritti ma anche dei loro doveri, conducendo un’opera di educazione contro la pratica del crumiraggio; con l’Ufficio di Consulenza medico-legale e l’Ufficio di Avvocatura per i poveri si dava assistenza ai lavoratori in patria e oltre confine in caso di infortunio o per altre vertenze con le imprese. L’opera messa in atto fu immensa.

A completare il piano di assistenza, una struttura all’avanguardia: la Casa degli Emigranti. Strategicamente situata alle spalle della vecchia Stazione Centrale, dava supporto pratico (notizie certe sul mercato del lavoro) e offriva un po’ di ristoro (cibo, doccia, letto) alle migliaia di uomini e donne che ogni anno transitavano per il capoluogo lombardo: oltre mezzo milione i “viandanti della disperazione” aiutati fino al 1914.

La Casa degli Emigranti fu attiva per oltre vent’anni e la sua opera si moltiplicò a dismisura durante la Grande Guerra per l’immensa affluenza di rimpatriati e profughi provenienti dalle zone di guerra. Il servizio si propagò presto a molte sedi dell’Ente: da Piacenza a Bergamo, da Ventimiglia fino a Marsiglia.

Un’altra straordinaria iniziativa furono i quartieri operai. Non più case di ringhiera, dove i lavoratori erano costretti ad abitare in case prive delle più elementari norme igieniche, spesso in situazioni di promiscuità, ma appartamenti singoli (affittati a prezzi calmierati), muniti di servizi igienici privati, acqua corrente, gas, elettricità, condotto per l’immondizia e balcone, più tutta una serie di servizi ad uso condominiale inseriti nel complesso edilizio (vero e proprio “housing sociale” ante litteram): ristorante cooperativo, biblioteca popolare, salone polivalente per spettacoli e conferenze, asilo nido condominiale per agevolare le madri lavoratrici, in cui, dal 1908, fu attiva la prima Casa dei Bambini con il Metodo Montessori in Milano.

Insomma, tutti servizi sociali e culturali all’avanguardia che valsero il Diploma d’Onore (unico per l’Italia) all’Esposizione Universale del 1906 e costituirono un modello per la futura edilizia popolare milanese.