A cura di Claudio A. Colombo

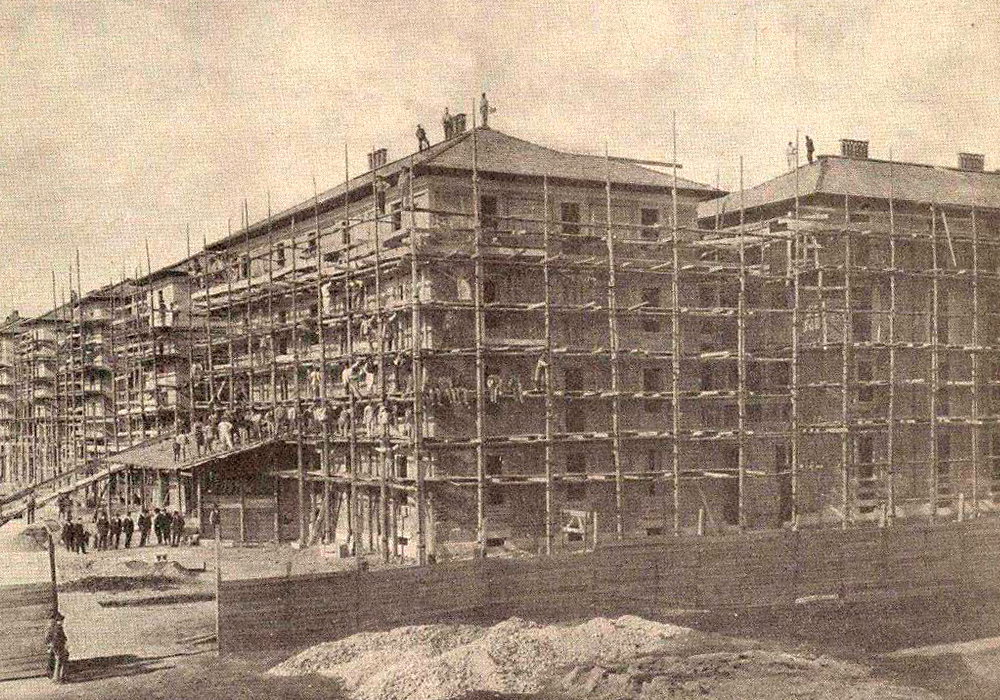

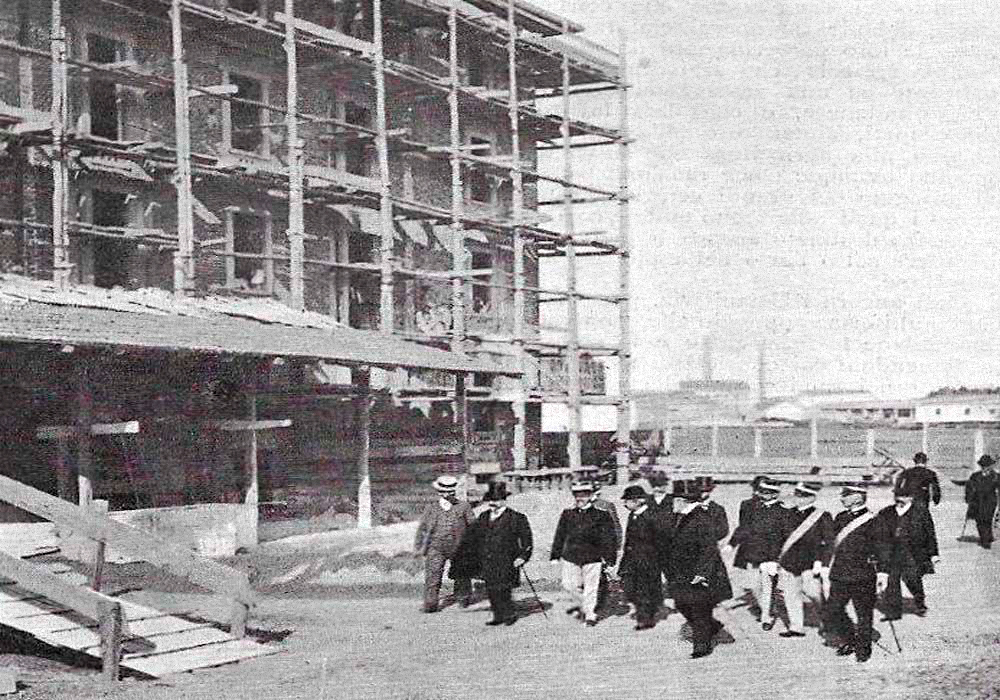

Costruito in un solo anno, dal 1° aprile 1905 a fine marzo del 1906, il quartiere operaio di via Solari (ex zona Macello, estrema periferia ovest di Milano) costituì uno fra gli esempi più alti in materia di edilizia operaia, la cui avanguardia venne sancita durante l’Esposizione Internazionale del 1906.

Il tema delle case operaie non era originariamente contemplato negli scopi statutari dell’Umanitaria, ma rappresentava – insieme alla disoccupazione – una delle emergenze più drammatiche del capoluogo lombardo: dei 491.640 abitanti computati nel censimento del 1901 su Milano circa 280.000 appartenevano alla classe operaia, una popolazione costretta a vivere per la maggior parte in case insane e indecorose, prive di aria e di luce.

Il primo passo dei dirigenti dell’Umanitaria (Cesare Saldini, Angelo Omodeo, Giovan Battista Alessi in primis) fu quello di incaricare Giovanni Montemartini – direttore dell’Ufficio del Lavoro dell’Ente – di preparare una inchiesta dedicata alle abitazioni operaie in città, i cui risultati furono desolanti; Montemartini non denunciava solo il preoccupante “addensamento medio” (3-4 persone per ogni sedicente vano), ma segnalava soprattutto le gravi condizioni igieniche di povere case senz’aria né luce, e soprattutto senz’acqua corrente, senza fognature, con latrine fetide, largamente insufficienti e, per di più, di uso comune: insomma, case di questo genere erano campo prediletto di epidemie, causa sicura di un’eccessiva mortalità dei bambini, occasione di una desolante depressione intellettuale e morale degli abitanti.

Il passo successivo fu quello di stanziare una cifra enorme (due milioni del tempo, pari ad un sesto dell’intero patrimonio dell’Ente) per costruire un quartiere operaio che rispondesse a precisi criteri: architettonici, morali e sociali (in realtà lo stanziamento poi venne scisso in due tempi per poter costruire due quartieri in due zone periferiche distinte).

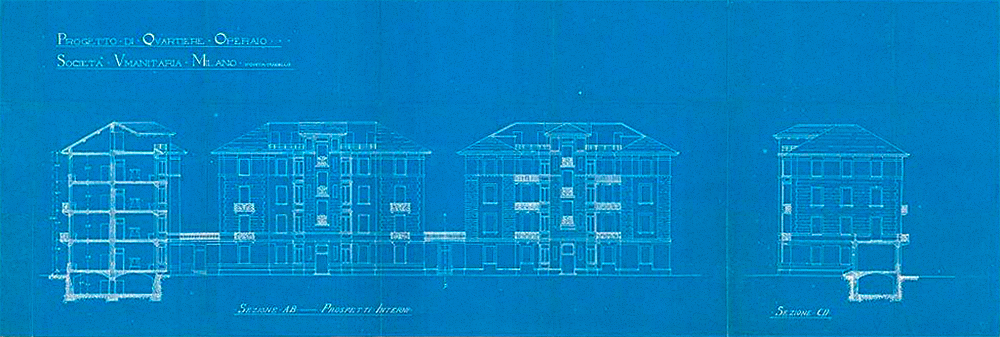

Il progetto edilizio, affidato a Giovanni Broglio, doveva rappresentare (e lo rappresenta tuttora) un prototipo di quartiere operaio modello, a cui enti pubblici e privati avrebbero potuto ispirarsi per ulteriori miglioramenti nell’edilizia popolare milanese, naturalmente non a sfondo speculativo.

L’Umanitaria era perfettamente conscia che con il suo intervento non avrebbe mai potuto risolvere quantitativamente il problema della casa, ma il suo obiettivo era piuttosto quello di proporre una nuova concezione della casa come modello di qualità alternativa rispetto alla media corrente, che potesse essere adottato e applicato anche altrove, servendo da stimolo a soluzioni di più ampio respiro.

Il quartiere che vide la luce poche settimane prima dell’Expo (e che fu visitato dai conferenzieri di tutta Europa) fu un simbolo della modernità, una realizzazione all’avanguardia sotto tutti i punti di vista: ognuno dei 249 appartamenti di uno, due o tre locali – che davano alloggio a poco più di mille persone – era munito di latrina privata, di condotto per le immondizie, acquaio, acqua potabile, elettricità. Ma l’elevato standard di costruzione era completato da una serie di servizi extra e di confort che hanno reso i due quartieri dell’Umanitaria precursori dell’odierno housing sociale; la concezione alla base prevedeva che ogni quartiere fosse una piccola cittadella autosufficiente, attenta alle esigenze di tutti, con la Biblioteca popolare e le conferenze dell’Università popolare, con la sala allattamento e l’asilo nido condominiale (ove sperimentare il metodo di Maria Montessori), con il locale per bagni e docce, la farmacia e il ristorante cooperativo.

Il diritto ad una casa sana e dignitosa dove ricreare l’armonia famigliare era solo il primo passo di un processo di educazione e maturazione collettiva, ispirato alla solidarietà, al rispetto del bene comune, all’elevazione morale e intellettuale dei lavoratori ivi residenti.