Crescere con dignità

Il bambino è il padre dell’uomo. Questa frase di Maria Montessori racchiude la weltanshaung dell’Umanitaria in materia di educazione, istruzione e cultura, determinanti per il tessuto sociale della collettività.

L’Umanitaria si rese subito conto che i servizi di assistenza ai “diseredati”, la lotta alla disoccupazione e l’addestramento professionale non erano sufficienti a garantire il riscatto e l’emancipazione del Quarto Stato.

Se ogni essere umano è un “prodotto sociale”, soprattutto quando è in condizioni precarie, bisogna seguirlo, educarlo, responsabilizzarlo, fin dai primissimi anni di vita.

Il punto di partenza (1908) diventa la Casa dei Bambini della celebre pedagogista, un ambiente armonico e scientificamente adatto, su misura del bambino, dove educare gli uomini del domani a sviluppare la propria personalità, imparando ad esprimersi, a confrontarsi, ad agire nella massima naturalezza, seguendo le proprie inclinazioni, senza alcuna imposizione esterna: un immediato salto in avanti rispetto agli schemi classisti della cultura dominante.

Foto di Classe

Scuola Elementare Rurale di Colombano

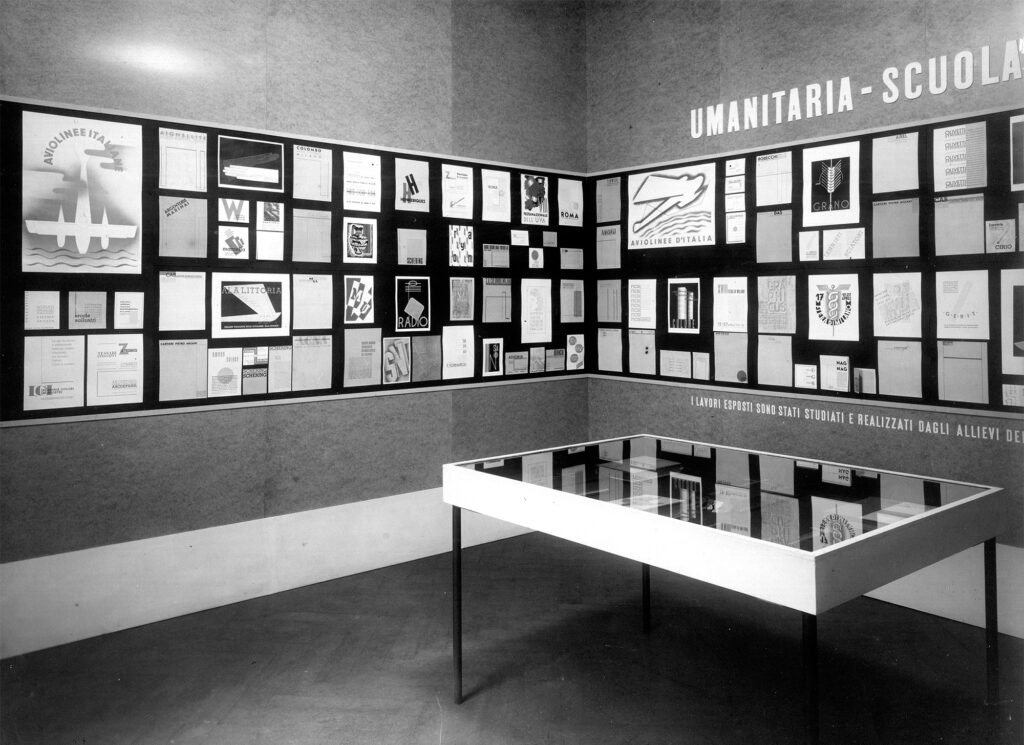

Attorno a questo esperimento (che sarà universalmente applicato) si doveva riformare la concezione civile dell’Umanitaria: ogni bambino deve essere messo nelle condizioni di diventare nella propria libertà un soggetto sociale, preparato, responsabile, impegnato, solidale. La centralità della formazione dei giovani nel processo di crescita è ribadita dall’Umanitaria anche negli anni Cinquanta, quando si elabora, attraverso la Scuola preparatoria di orientamento professionale, studiata per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, un nuovo modello didattico ed educativo che fu adottato dalla riforma della scuola dell’obbligo nel 1963. La scuola riesce ad assolvere il suo compito formativo solo se diventa attiva, se apre la mente, se sviluppa il gusto e lo arricchisce (con gite d’istruzione, lavoro di gruppo, visite alle aziende, attività culturali extra-scolastiche): insomma, se di ogni generico, anonimo lavoratore in pectore sa fare un vivace, intelligente, versatile operaio d’arte.

Da questa esperienza nasce la Scuola Media a livello nazionale. Si voleva quindi un programma modulare a più stadi, che potesse favorire per ogni singola fase della vita la maturazione e la crescita degli individui, collegando lavoro e istruzione, educazione e progresso, un’offerta culturale, dunque, non elitaria per spingere in avanti il progresso civile collettivo: educazione è cultura, cultura è democrazia.

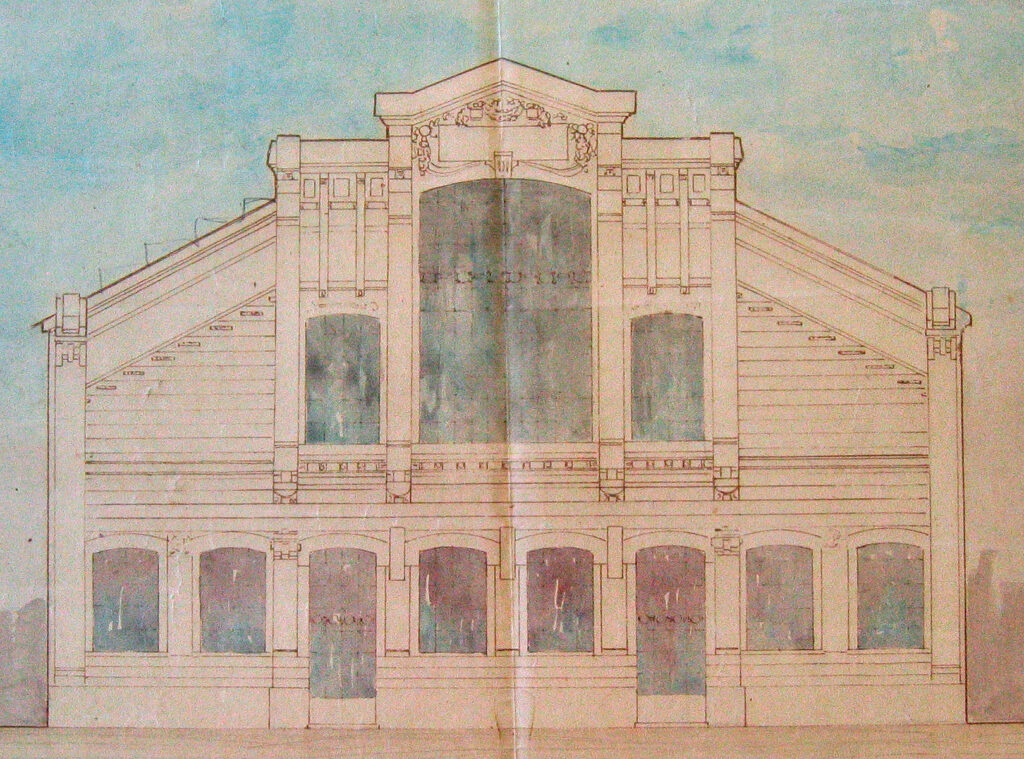

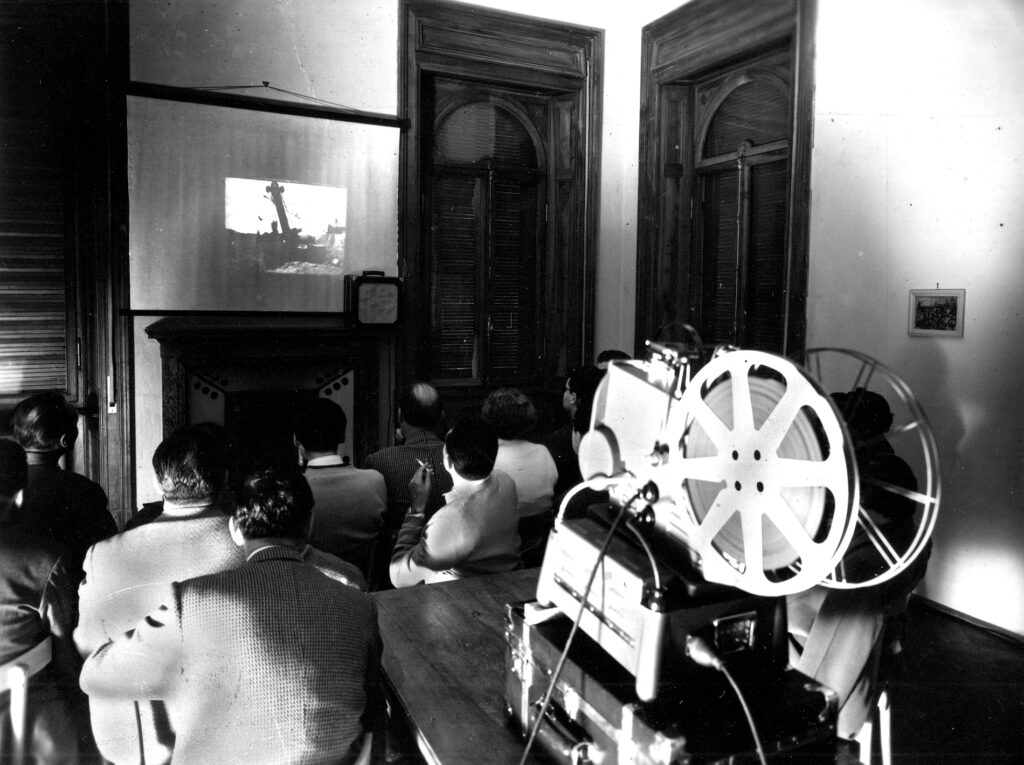

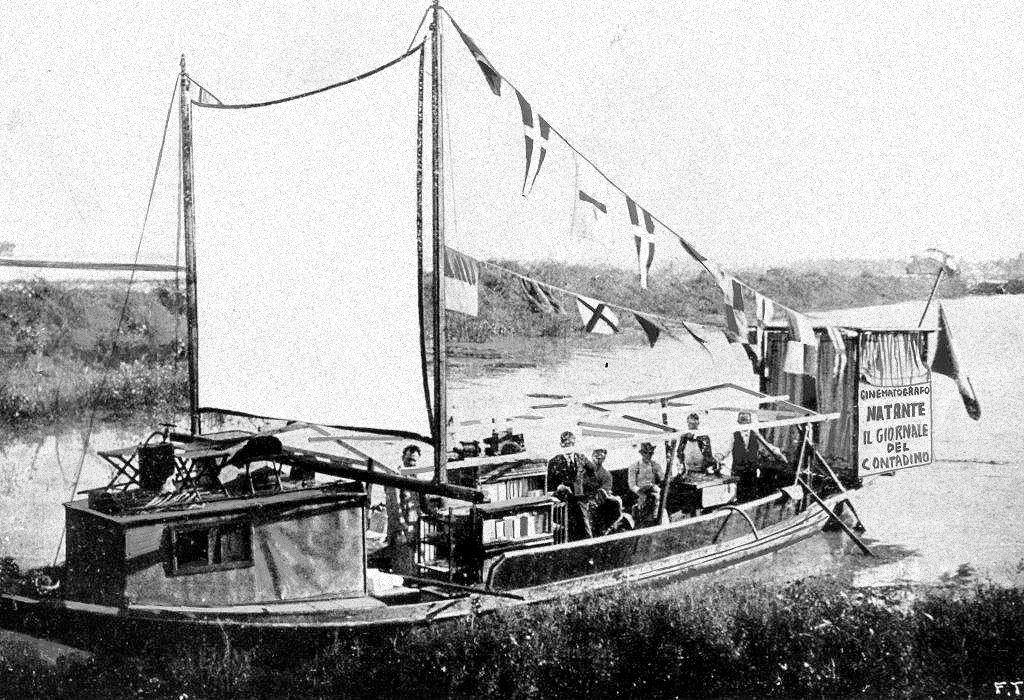

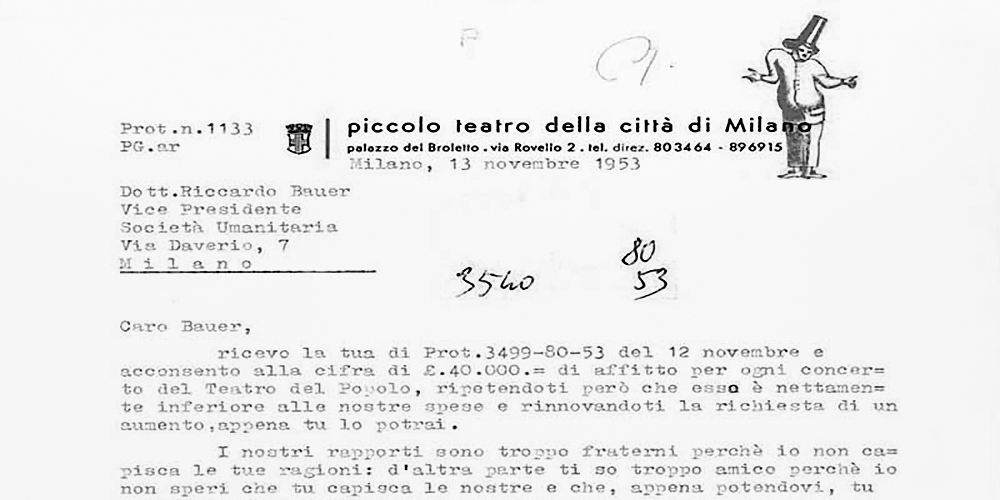

Per dare consapevolezza, dignità e slancio a quel Quarto Stato immortalato dal celebre dipinto di Pelizza da Volpedo, l’intervento dell’Umanitaria per tutto il ‘900 si sviluppa con la rete delle biblioteche popolari per consolidare l’opera di alfabetizzazione (presto estesa alla provincia e a tutto il territorio nazionale); con il sostegno finanziario e organizzativo alle attività dell’Università Popolare; con la programmazione del Teatro del Popolo (primo esperimento di programmazione teatrale e musicale decentrata); con le mostre d’arte (da quella d’Arte libera del 1911 e soprattutto con le Biennali d’Arte di Monza a partire dal 1923) per educare il gusto delle classi popolari e contemporaneamente mettere in mostra un futuro possibile e alterativo rispetto ai lavori usuranti del tempo. Un programma che arriva fino ai giorni nostri, contraddistinto da un impegno verso tutte le fasce d’età: con il Programma Mentore (contro la dispersione scolastica), con l’educazione degli adulti (i corsi Humaniter), con le stagioni dei concerti a Milano, Napoli, e Roma, con la programmazione cinematografica in Sardegna. (Mediateca, Cineteca Sarda, Fabbrica del Cinema).

Solo così il bambino può aspirare a diventare il padre dell’uomo.