A cura di Claudio A. Colombo

Fin dal primo entrare dell’Italia in guerra, non sfuggirono all’attenzione dell’Umanitaria le nuove condizioni in cui venivano a trovarsi gli alunni e le alunne delle sue scuole professionali e i piccoli delle sue Case di Bambini, in seguito al richiamo del padre o dei fratelli maggiori Cocquio S. Andrea coloniasotto le armi e alla conseguente assenza della madre, in cerca di occupazione, fuori dell’ambiente domestico. L’Umanitaria decise così di assistere i piccoli ospiti delle sue strutture educative anche durante le vacanze estive, contribuendo alla loro rigenerazione fisica con un mese di vita all’aperto passato in campagna.

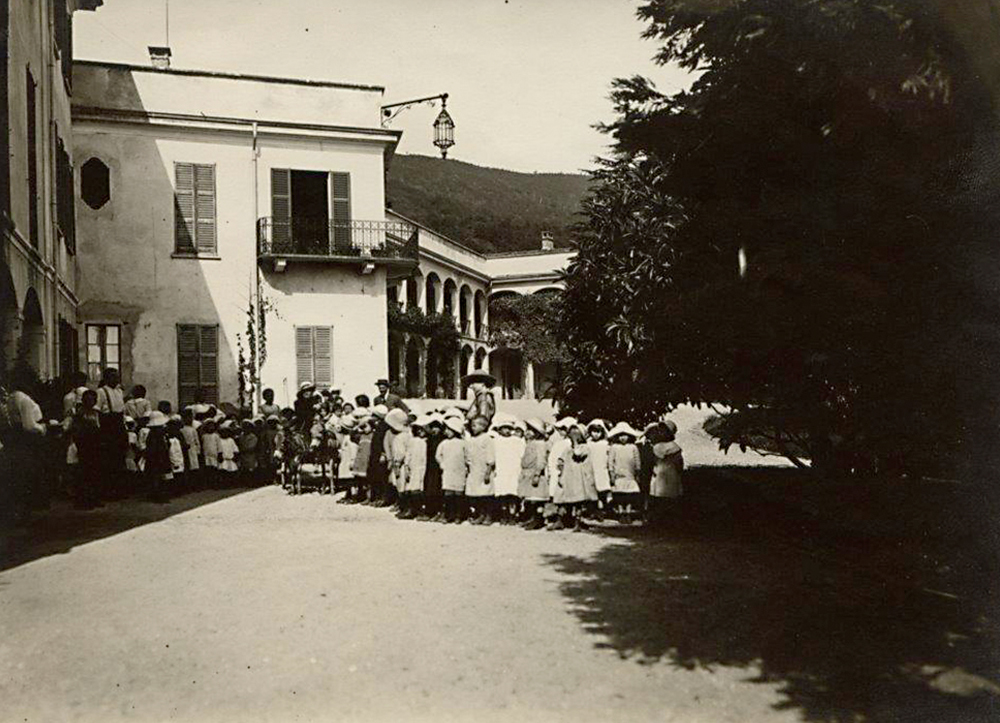

Nel settembre del 1915 l’Umanitaria portava all’ordine del giorno la “creazione di una Casa di vacanza come istituto permanente, quale uno dei più efficaci mezzi di rinvigorimento fisico, di istruzione e di educazione a favore dei fanciulli poveri”. Tutti i consiglieri favorevoli, si passò all’acquisto della Villa Verga (con annesso orto e fabbricato rurale) a Cocquio S. Andrea, nel Varesotto, che fino al 1926 – quando venne svenduta dal Commissario fascista – rappresentò una delle attività assistenziali più consistenti dell’Umanitaria.

Nei tre mesi di luglio, agosto e settembre si alternavano a gruppi di cento circa per volta i piccoli delle Case dei Bambini e le giovanette e i giovanetti delle Scuole professionali dell’Umanitaria, sempre scelti in considerazione delle loro condizioni fisiche ed economiche, periodicamente visitati e pesati dal medico interno alla Colonia, accompagnati dalle loro educatrici e dalle loro insegnanti.

I piccoli ospiti alternavano le ore della loro vita quotidiana con passeggiate e giochi, ma anche con il lavoro individuale e per la casa; tutti collaboravano nella pulizia dei dormitori, dei refettori, del parco, nel lavoro di cucina, nelle riparazioni ai mobili (i ragazzi) e alla biancheria (le ragazze).

Un ambiente dimostratosi tanto idoneo alla vita dei giovani non poteva rimanere chiuso per nove mesi all’anno, tanto più quando così urgenti ed impellenti si affermavano i bisogni di assistenza all’infanzia. Così, modulando altre analoghe esperienze (come la Pia Istituzione Cura Climatica di Berzonno, sorta nel 1881) dal gennaio 1917 la Casa di vacanza, pur mantenendosi tale nei mesi estivi, divenne Colonia Permanente ospitando per tutto l’anno orfani di guerra, figli di richiamati e piccoli profughi, grazie al sostegno del Comitato di assistenza per la guerra, del Comune e dello Stato: nel 1923, ad esempio, i piccoli ospiti – dai quattro ai quindici anni – furono oltre 20.000, con una media giornaliera di 80 bambini.

L’Istituto di Cocquio fornì così il modello per la creazione successiva di altri due istituti fuori Milano (l’asilo profughi alla Villa Reale di Monza e “La Gioiosa” di Cormano), e di tre istituti per piccoli malarici nelle Terre Liberate (per le province di Udine, Treviso e Venezia, in quel di Maniago, Casella d’Asolo, Volpago, ove si ospitavano oltre 500 bambini), incrementando un’opera che l’Umanitaria perfezionava continuamente, per preparare intellettualmente, moralmente e tecnicamente quanti più giovani possibile.

Con ciò l’Umanitaria confidava che il suo esempio potesse ampliare politiche generali atte a questo scopo. Insomma, anche in questo campo, si proponeva la sua azione di semina e di esperimento, lieta di ridurre tale azione quando lo Stato ed altri enti e associazioni fossero pronti a continuarne l’opera.