A cura di Maria Maddalena Novati

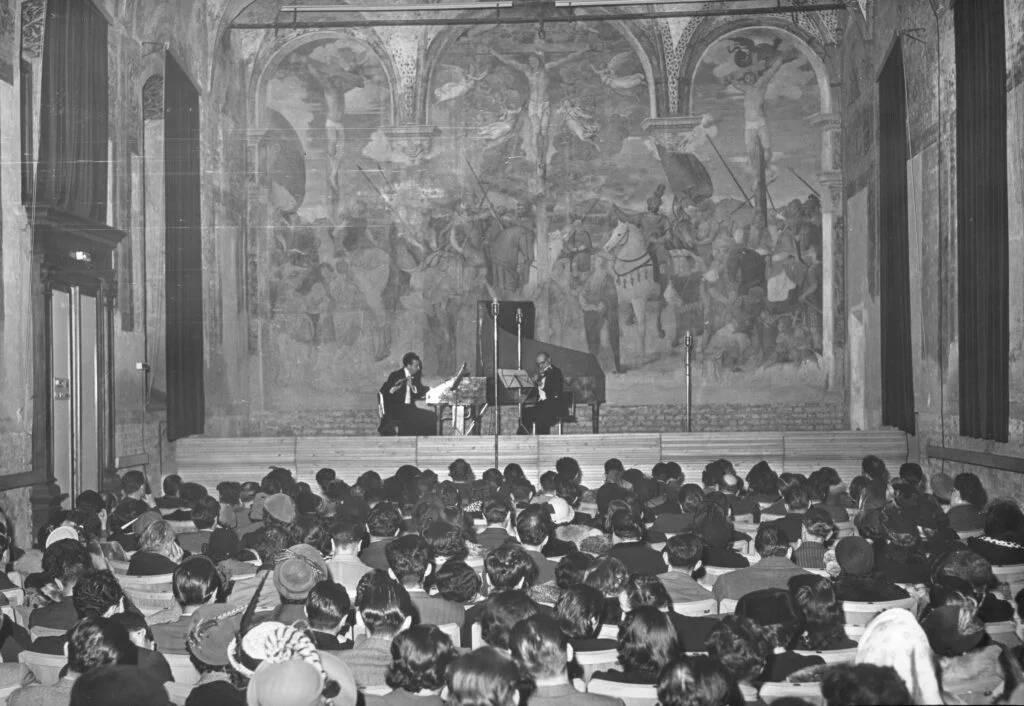

Il 12 marzo del 1958, nel Salone degli Affreschi, il pubblico dell’Umanitaria ebbe modo di assistere ad un insolito concerto costituito unicamente da musiche elettroniche: si trattava delle composizioni elaborate presso lo Studio di Fonologia Musicale di Milano della Rai.

La musica elettronica muoveva i suoi primi passi in Italia in quegli anni e lo Studio di Fonologia, nato nel giugno del 1955 ad opera di Luciano Berio e Bruno Maderna, stava producendo le sue prime opere elettroniche. Gino Negri, grande collaboratore artistico dell’Umanitaria (ma anche assiduo collaboratore della Rai e dello Studio di Fonologia, a cui collaborò in più occasioni, componendo numerosi lavori sia per la radio che per la televisione), chiese a Berio di organizzare un concerto unicamente dedicato alle nuove musiche.

Ai brani milanesi di Berio (Mutazioni del 1955 e Perspectives del 1957) e di Maderna (Syntaxis del 1957 e Continuo del 1958) vennero affiancati quelli tedeschi di Eimert (due pezzi da Fünf Stücke del 1957) e di Stockhausen (Gesang der Jünglinge del 55/56) e infine la recente composizione del belga Henri Pousseur Scambi del 1957: una serie di sezioni elettroniche elaborate proprio in Fonologia, che risulterà il primo progetto di opera aperta ossia, secondo quanto si legge nel programma di sala, “ un campo di possibilità, un invito a scegliere”. La versione eseguita sarà quella realizzata dallo stesso Berio.

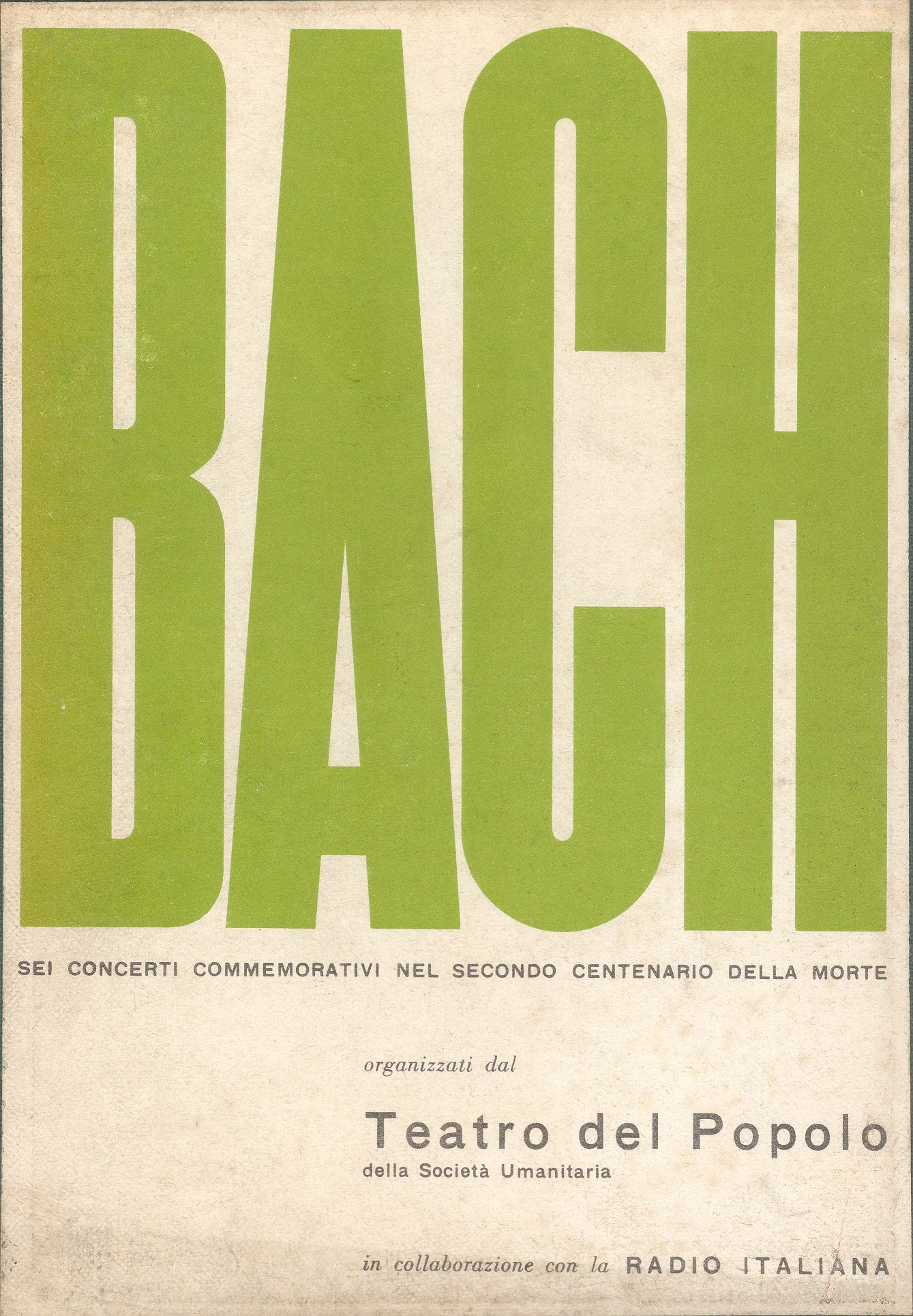

La Rai era stata a fianco del Teatro del Popolo fin dai primi anni della sua programmazione: già troviamo nel palinsesto Rai (al tempo si chiamava URI) del 5 febbraio 1927 la messa in onda dal Salone degli Affreschi della “Commemorazione beethoveniana” degli allievi delle scuole dell’Umanitaria e via via nel tempo fino al ciclo di sei concerti commemorativi di Bach sulla Rete Azzurra del 1950. L’anno successivo il cartellone del Teatro del Popolo si arricchì di un’altra importante collaborazione: una serie di concerti presso il Piccolo Teatro, in cui si esibirono i Complessi strumentali da camera dell’Orchestra della Radio di Milano con musiche comprendenti un repertorio vastissimo: Haydn, Britten, Roussel, Mozart, Khachaturian, Schostakovich, Bach, Bettinelli, Beethoven.

Ma forse è ancora più significativo lo sterminato elenco di radioaudizioni effettuate dalla Rai nel Salone degli Affreschi, ed offerte agli abbonati del Teatro del Popolo, che vedevano impegnate la compagnia artistica radiofonica dell’Orchestra Rai sotto la bacchetta di direttori quali Gavazzeni, Sanzogno, Giulini: basta scorrere i titoli delle opere liriche programmate ad esempio nel 1952 per inchinarsi al coraggio e alla curiosità artistica di scelte insolite quali Le Rossignol di Strawinski, La morte di Danton di Goffredo Einem, Resurrezione di Alfano, La dannazione di Faust di Berlioz, La fiera di Sorocinski.

È interessante notare come il repertorio del Teatro del Popolo coprisse un panorama vastissimo di iniziative e di repertori, cercando di investigare in tutte le branche del sapere e dell’arte, affiancando gli autori classici ai contemporanei, i repertori antichi ai moderni, le tradizioni europee alle extraeuropee, i costumi etnici ai tradizionali, la danza e la musica strumentale e il repertorio lirico, le arti plastiche alla musica elettronica: in poche parole uno sguardo libero da pregiudizi e settarismi.

Se come diceva Oscar Wilde “la memoria è il diario che ognuno porta sempre con sé” è bello testimoniare che Rai e Umanitaria hanno scritto tante pagine insieme di quel diario.