A cura di Marino Livolsi

Siamo alla fine degli anni Settanta. Un periodo molto difficile per l’Umanitaria anche se non come ai tempi del Fascismo.

Sui giornali del tempo apparivano titoli che parlavano di “liquidazione”, “chiusura” e impossibilità di retribuire il personale. Il vecchio Consiglio si era dimesso, il nuovo cercava freneticamente di trovare una via d’uscita. Nel nuovo ne facevano adesso parte – nominati dal Comune – rappresentanti delle forze politico-sociali.

L’appoggio dei partiti e dei sindacati era innegabile, ma il passaggio, dalla “volontà di intervenire” alle decisioni concrete, era reso difficile (soprattutto) dalle insidie legislative che praticamente impedivano il concreto realizzarsi delle iniziative che sembravano più logiche e funzionali. Il rischio del commissariamento, se non della chiusura, diventava di giorno in giorno più concreto.

Per chi amava l’Umanitaria, per i milanesi tutti, sembrava impossibile accettare tale destino. La realtà era alquanto assurda: l’Umanitaria possedeva due quartieri di abitazione (con centinaia di appartamenti), alcune cascine nell’hinterland milanese, poteva destinare a costruzione una modesta parte del suo terreno con scopi privato-pubblici (ad esempio da destinare al Tribunale da sempre in grave crisi di spazi), viveva su spazi inizialmente di grande pregio architettonico, gestiva alcune scuole di formazione professionale, ecc.

Di contro era difficile far fronte alle crescenti spese di manutenzione straordinaria (l’edilizia “razionalistica”, o meglio i materiali utilizzati, non avevano retto neppure pochi anni) e soprattutto alle spese relative al personale. Il bilancio era di circa 2 miliardi annui coperti con difficoltà, per effettive prestazioni o contributi, da quanto stanziato da Comune o Regione.

Si doveva intervenire in fretta.

L’unica strada era la dismissione di una parte del patrimonio allo scopo di mettere a punto un programma sociale e culturale che Milano si attendeva come reinterpretazione della fondamentale missione dell’Ente.

Sarebbe stato importante discutere (e avviare iniziative) sui motivi della crisi della città, non più capitale industriale, incerta sulle sue nuove vocazioni, “laboratorio di soluzioni politiche” suggerite dallo strisciante disincanto-disaffezione verso la politica.

Ma la sempre più drammatica crisi di liquidità obbligava a stringere i tempi: a decidere sulle priorità. Cosa era meglio fare: alienare le cascine (ricche ma affitti ridicoli obbligati per legge), le case (dove parte degli occupanti era tutt’altro che povero), stringere sinergie possibili per la costruzione di un nuovo stabile?

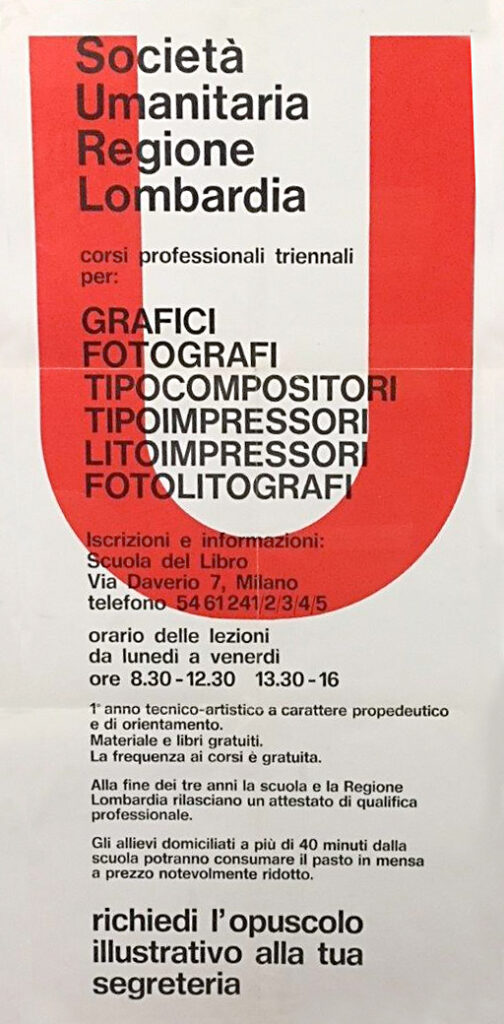

Solo per ultimo si pensava a cedere le scuole. Queste si sposavano perfettamente alla tradizione dell’Umanitaria: sarebbe stato possibile tentare una sperimentazione che unisse, nei programmi, scuola e lavoro. Un obiettivo che ancor oggi appare difficile ma irrinunciabile. Le scuole dell’Umanitaria erano all’avanguardia: quella per grafici era molto nota, sfornava ottimi professionisti, e stava iniziando a sperimentare nel campo degli audiovisivi. La Scuola per assistenti sociali avrebbe potuto indicare nuove vie e settori d’intervento per una società in cui poveri ed emarginati erano un fenomeno diverso rispetto al passato.

Ma qui cominciavano le difficoltà: le associazioni non potevano per legge vendere, alienare anche parte del proprio patrimonio, salvo essere messe in liquidazione. Nel frattempo, con molto dolore, era stato obbligato mettere in libertà (brutta espressione!) parte del personale. L’intervento del Comune permise di assumerlo in AMNU, SEA e AEM. Non avrebbero almeno perso il lavoro.

Ma ciò non bastava. Il tempo stringeva sempre più.

Quando la Regione si offrì di assumere la gestione delle Scuole parve una soluzione da non lasciar cadere. Non fu una decisione facile. Una parte del Consiglio avrebbe voluto battere altre strade, possibili anche se complicate. Prevalse l’ansia di non perdere un’occasione concreta. Si arrivò ad una decisione e ad un voto solo a maggioranza. Non si parlò più, al momento, di nuove prospettive. Seguì un periodo cui le forze politico-sociali parvero occuparsi meno dell’Umanitaria. Ma questa è ormai una storia passata. Il presente è certamente migliore.