A cura di Daniele Vola

Il Padiglione di Società Umanitaria

Degli Architetti Luigi Conconi e Enrico Monti

Quando nel 1902 si delineò l’idea di organizzare l’Esposizione Universale del 1906 a Milano e si decise di dedicarla al tema dei trasporti, per celebrare l’imminente apertura del traforo del Sempione – emblema del dinamismo della società industriale di inizio ‘900 –, la Società Umanitaria era appena uscita dal ginepraio legale durato quasi un decennio e iniziato subito dopo il suo riconoscimento giuridico nel 1893. Desta veramente stupore soffermarsi a riflettere su quante iniziative pionieristiche l’Umanitaria fosse stata in grado di mettere in campo nel giro di un solo lustro, frutto dell’elaborazione teorica degli anni precedenti, nell’ambito dell’assistenza ai lavoratori, nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, in quello della cooperazione, del sostegno agli emigranti e dell’edilizia popolare, facendosi promotrice ed iniziatrice di nuovi istituti il cui fine non era più l’assistenza elemosiniera, ma l’emancipazione del proletariato e dimostrando di essere una delle realtà sociali più dinamiche del panorama milanese del tempo.

Proprio per meglio illustrare la peculiarità del suo stratificato intervento, il Consiglio della Società Umanitaria, deliberò fin dal 1905, di non limitare la sua presenza all’interno del Padiglione della Previdenza (tema per la prima volta presente in una Esposizione Universale, all’insegna della volontà di rappresentare la modernità in tutti gli ambiti della vita, dalle comunicazioni alle evoluzioni sociali), ma di allestire un proprio padiglione, collocandolo significativamente nel Parco Sempione, sede principale della manifestazione.

Il Padiglione in stile liberty, progettato dall’architetto Luigi Conconi e realizzato dall’architetto Enrico Monti (insieme all’Acquario Civico di Milano, è l’unico paglione sopravvissuto, poiché smontato e trasportato dal costruttore nel parco della sua residenza estiva ad Anzola), era suddiviso in tre stanze, la più ampia delle quali rappresentava “una sala di ritrovo e lettura per operai” (proprio come le sale lettura di tutte le Biblioteche Popolari che L’Umanitaria contribuiva a disseminare in città), dove vennero esposti i prodotti degli allievi delle Scuole d’Arte applicata all’Industria (i lavori dei fabbri e degli orafi, degli ebanisti e degli intagliatori, dei tappezzieri e dei lavori artistici su vetro, tutte scuole di indirizzo spiccatamente moderno dove insegnavano i migliori esperti dell’arte applicata dell’epoca).

Le linee architettoniche delle altre due stanze, invece, riproducevano perfettamente uno dei 249 appartamenti del nuovo quartiere di via Solari, realizzato dall’architetto Giovanni Broglio e interamente finanziato dall’Umanitaria: un progetto-pilota (replicato nel 1908 in Viale Lombardia) che fu visitato dai numerosi congressisti italiani e stranieri partecipanti all’Expo e che ancora oggi è considerato un modello di abitazioni operaie all’avanguardia, vero e proprio esempio ante-litteram di social housing.

Contestualmente all’esposizione, la Società Umanitaria si fece promotrice di due importanti convegni internazionali sull’assistenza pubblica e privata e, primo nel suo genere, sulla disoccupazione, contribuendo a porre in risalto i temi della previdenza sociale e del lavoro, archiviando definitivamente la vecchia lettura moralistica della disoccupazione, letta come una colpa individuale di persone poco propense al lavoro ed inclini all’ozio e sostituendola con una seria e dettagliata analisi sociologica ed economica del fenomeno.

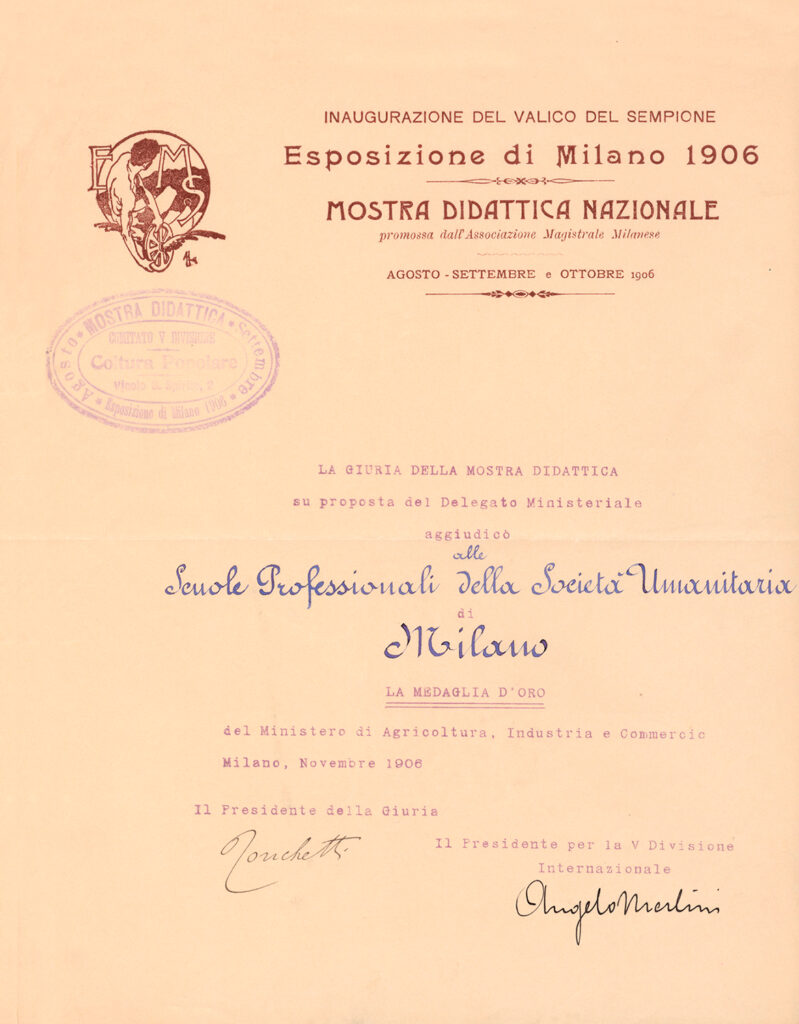

La partecipazione all’Esposizione fu per l’Umanitaria un successo notevole, testimoniato dai numerosi riconoscimenti ufficiali, tra cui una Medaglia d’oro per la Sezione arte decorativa, un Diploma di Gran Premio per le scuole d’arti e mestieri e una Medaglia d’oro per le scuole professionali femminili (una delle insegnanti, per la scuola di sartoria, era Rosa Genoni, Gran Prix per la moda).

Conferimento della Medaglia d’oro

Per le scuole professionali femminili