A cura di Jacopo Perazzoli

Ai primi del Novecento, il Bergamasco si trovava al quarto posto nella speciale classifica delle province dell’Italia settentrionale per quanto riguardava l’intensità del flusso migratorio verso i paesi europei.

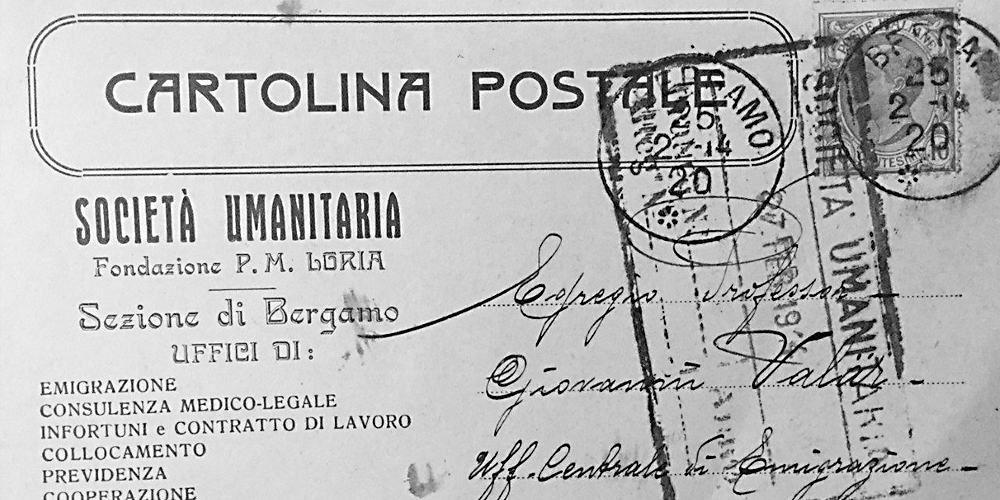

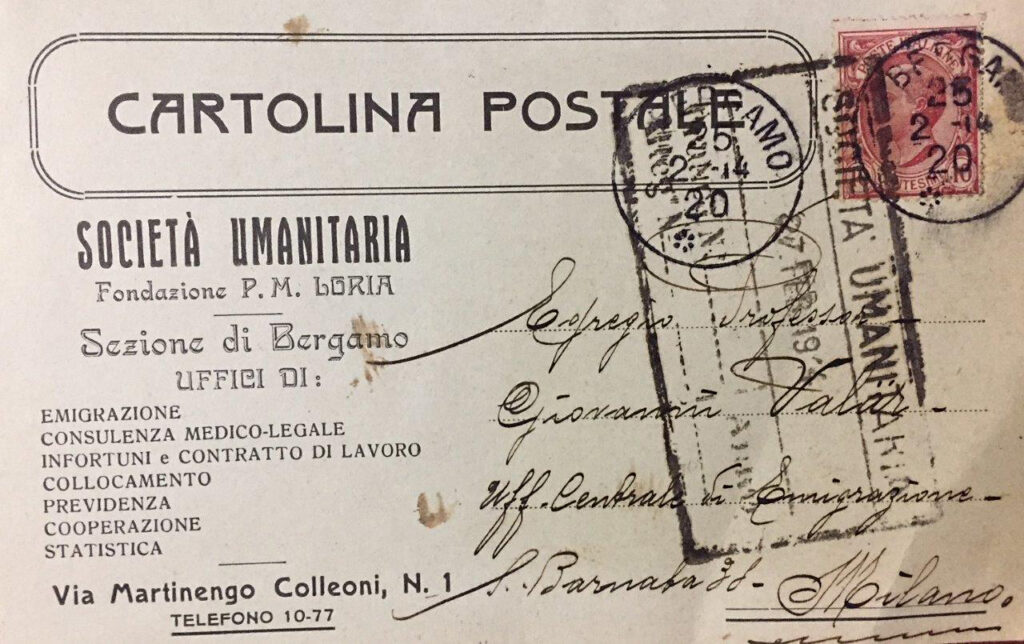

Per poter assistere questi emigranti, nei primi mesi del 1908, grazie all’opera dell’Associazione generale di Mutuo soccorso, l’Umanitaria istituiva a Bergamo un apposito ufficio di emigrazione incaricato di prestare la propria opera agli operai che decidevano di recarsi all’estero in cerca di lavoro.

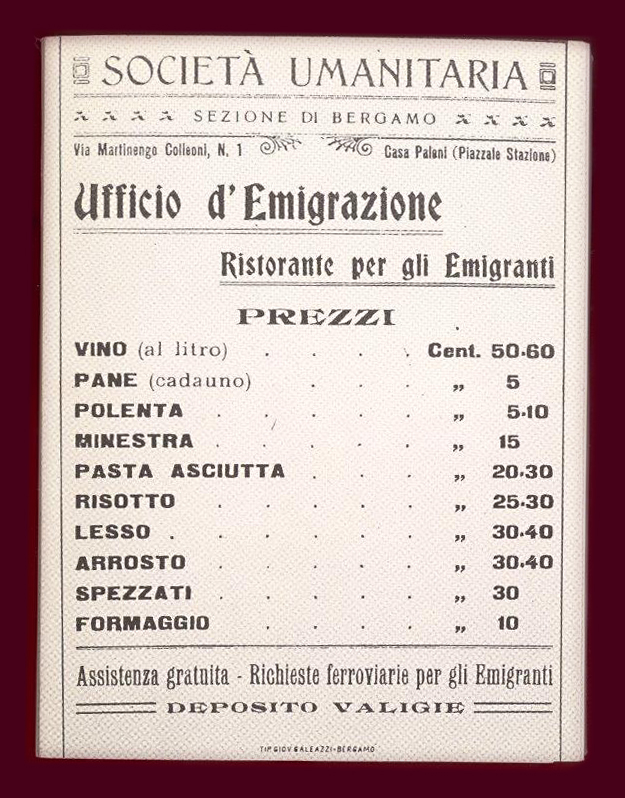

Due anni dopo, l’ufficio si trasformava in Sezione di Bergamo dell’Umanitaria che, coadiuvata dalla sottosezione di Romano Lombardo e dagli uffici corrispondenti di Gandino, Lovere e Piazza Brembana, presto trovò sede presso la casa Paleni, praticamente di fronte alla stazione ferroviaria.

Affidata alla conduzione di Alessandro Valli (Nembro, 16 gennaio 1861 – Bergamo, 4 ottobre 1940), oltre ad operare nel sostegno agli emigranti, l’Umanitaria di Bergamo operò in diversi settori: oltre al collocamento dei lavoratori, altrettanto significativa fu l’opera a livello di previdenza sociale, visto che vennero organizzate in città diverse attività di propaganda su questi temi (nel 1914, ad esempio, fu portata a termine una inchiesta sulla tisi dei minatori del Transvaal e dell’Australia, presentata al Ministero degli Affari Esteri per ottenere indennità alla famiglie dei lavoratori colpiti dalla malattia); non meno importante fu la consulenza medico legale offerta ai lavoratori; in ultimo, ma non meno significativa, la sezione bergamasca dell’Umanitaria si spese per istruire i suoi affiliati, anche attraverso la costituzione di varie biblioteche popolari (dopo il primo conflitto bellico la rete di biblioteche scolastiche e biblioteche popolari in provincia era molto estesa, da Sarnico a San Gallo, da Tagliuno a Grumello, da Villongo a S. Alessandro, ecc), di patronati scolastici, così come di cinematografi educativi.

Al pari di altri enti filantropici, la Grande Guerra rappresentò una prova importantissima, che la sezione bergamasca dell’Umanitaria superò a pieni voti. Fu infatti immensa l’opera svolta dall’apposita Sezione per l’assistenza profughi (dopo la rotta di Caporetto vennero ospitati nella città orobica quasi cinquemila rifugiati) e rimpatriati (in città si assisterono quasi 25.000 operai provenienti dalle zone di guerra), ma non solo: durante il conflitto, l’ente filantropico si attivò per il recupero dei salari degli operai rimpatriati (1.350 le denunce preparate per Germania, Francia, Svizzera), e in città fu in grado di contrastare l’inflazione, curando l’apertura, presso alcune società di mutuo soccorso, di spacci di generi alimentari di prima necessità, arrivando ad organizzare una cooperativa di pescatori del lago di Iseo incaricata di fornire il pesce al Comune di Bergamo.

Ma la guerra ebbe anche delle conseguenze negative, che alla lunga avrebbero innegabilmente influenzato l’esistenza stessa dell’Umanitaria bergamasca.

Dato l’aumento del costo della vita, la sezione orobica avrebbe dovuto avere a disposizione una capacità di spesa sempre maggiore per poter continuare la sua azione di assistenza e di collocamento (nel 1921 furono una trentina le ditte francesi per conto delle quali venne operato l’arruolamento di decine di squadre di boscaiuoli e carbonai, a cui si aggiunse una metodica azione di propaganda contro gli arruolatori senza scrupoli che favorivano l’emigrazione clandestina): tale programma fu purtroppo ridimensionato per il disinteresse da parte delle istituzioni pubbliche locali di aiutare e sostenere in maniera duratura l’azione diversificata della sezione.

Nel novembre del 1924, due anni dopo l’insediamento di Mussolini alla guida del paese, si concluse l’esperienza originale dell’Umanitaria di Bergamo, strangolata dai debiti, oltre che assai poco sopportata dal fascismo stesso.