A cura di Claudio A. Colombo

Un particolare rilievo merita l’opera compiuta a partire dal maggio 1919 dalla Società Umanitaria nelle Terre Liberate dopo l’armistizio, nelle provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Udine, azione che si riallaccia a quella svolta durante la guerra in favore delle popolazioni esuli dalle regioni invase dal nemico.

Il Ministero delle Terre Liberate e la Direzione Generale della Sanità Pubblica, preoccupati dai caratteri di eccezionale gravità coi quali si presentavano quelle regioni, le cui popolazioni erano falcidiate dalla malaria e dalla pellagra e private d’ogni cura profilattica specifica, decisero di provvedere con un’intensa campagna di risanamento di quei territori, insieme ad una azione di “bonifica umana”.

Bisognava allestire e far funzionare ambulatori e cucine economiche nelle località in cui le epidemie imperversavano (compito presto affidato all’Opera Bonomelli), ma bisognava sopratutto allontanare dai centri di infezione coloro sui quali essa poteva avere più facile presa e più terribili conseguenze per l’avvenire: i bambini.

L’Umanitaria si dichiarò pronta a spiegare la sua attività in due diversi campi: quello del ricovero e della cura ai bambini malarici e quello dell’assistenza sociale in genere e dell’istruzione professionale.

Sorsero così i tre Asili antimalarici di Casella d’Asolo, Volpago (poi trasferito a Biadene) e Maniago per le provincie di Trieste, Venezia e Udine.

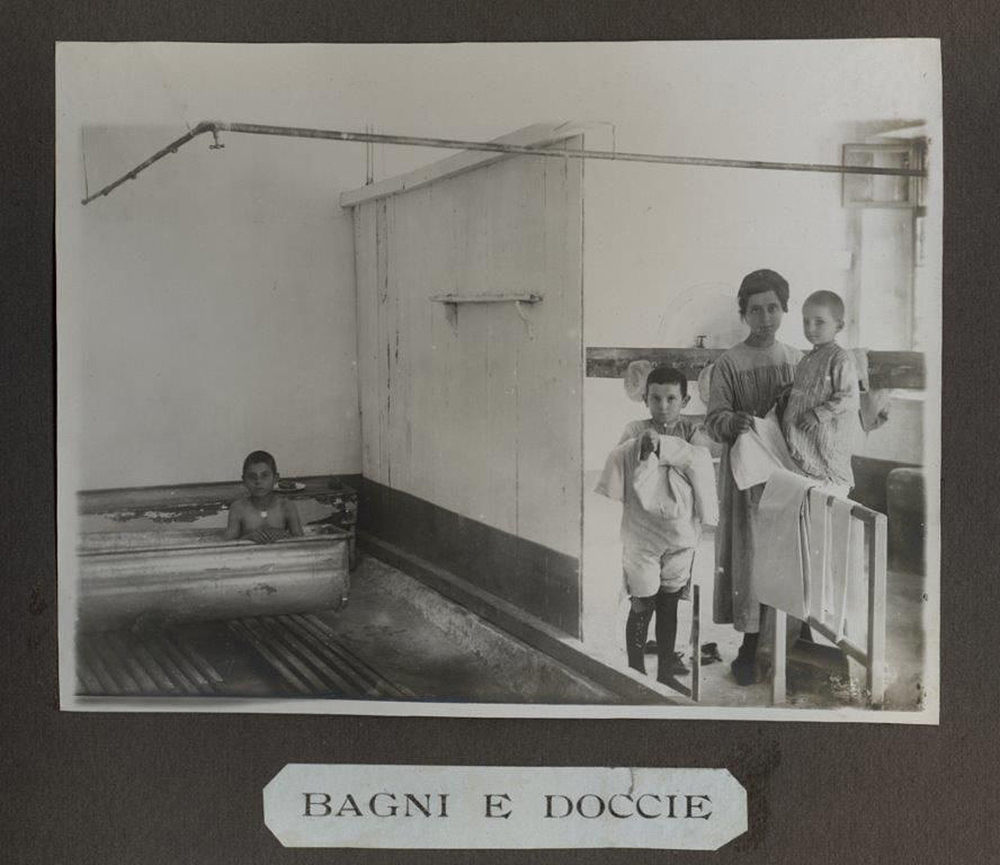

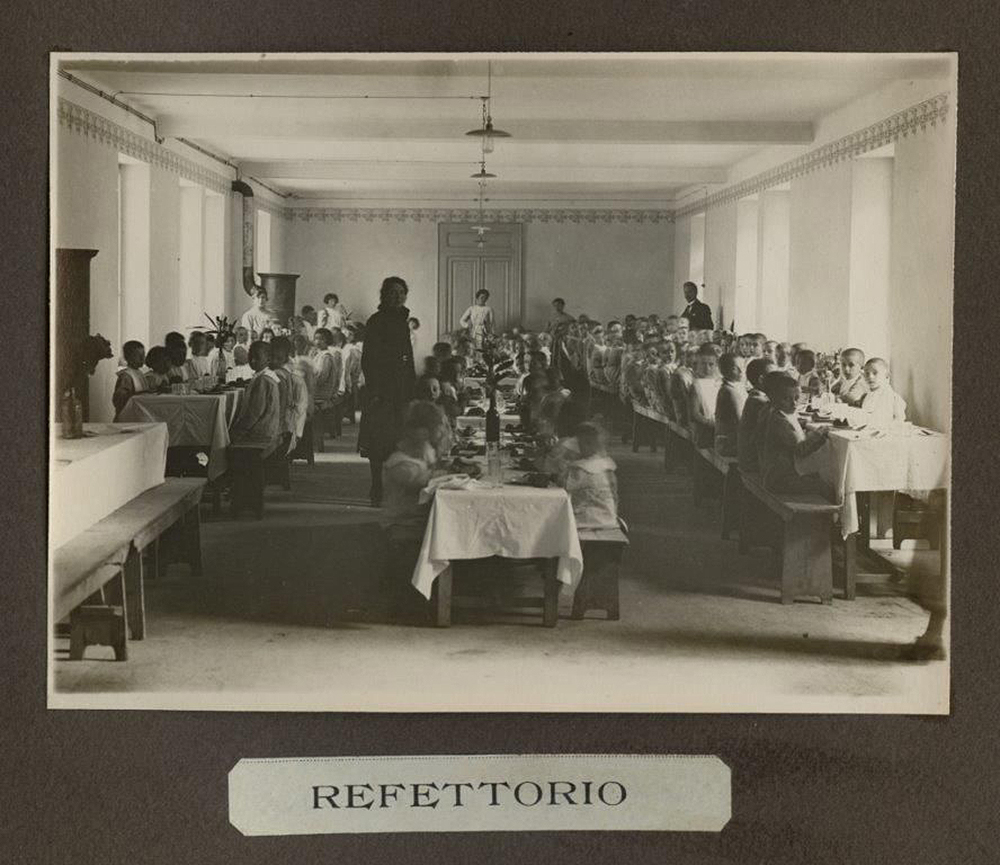

I primi due funzionarono a partire dal luglio del 1919 e il terzo dalla metà dell’agosto seguente. I bambini accolti nel primo quadrimestre furono 400 e l’esperimento di cura diede risultati molto soddisfacenti.

I ricoverati, al momento della loro dimissione, presentavano miglioramenti insperati: aumento di peso, colorito, gaiezza. ecc.

Tali risultati, confermati dai parenti, che riebbero i loro piccoli completamente risanati, determinarono il Ministero delle Terre Liberate, non solo ad autorizzare il proseguimento dell’assistenza, ma ad intensificarla, portando il numero dei ricoverati a 500. L’esperimento si protrasse così fino al novembre 1922 con un totale di assistiti, dal luglio 1919, di 5.000 bambini, che, oltre le cure specifiche, ebbero assistenza di vario genere: dall’Asilo infantile, per i più piccoli, con sistema Montessori alla istituzione dei primi tre corsi elementari e di apposite Scuole Professionali, per le adolescenti, specialmente di cucito.

L’esercizio dei tre asili cessò nel marzo 1922, ma l’opera dell’Umanitaria si protrasse ancora per qualche anno a Carraria, nel comune di Cividale del Friuli, dove nel 1921 era stata acquistata una villa da destinare ad asilo antimalarico. Qui vennero assistiti bambini malarici e figli di tubercolotici, inviati dalla Sezione Udinese della Croce Rossa; oltre alle cure mediche e ricostituenti, si continuò a provvedere i piccoli ospiti sia dell’istruzione elementare e professionale, sia di una Casa dei bambini (per i minori dei 6 anni), retta secondo il sistema Montessori. Nel 1924, dopo alcuni anni di gestione diretta, la villa venne concessa in uso al Consorzio antitubercolare del Friuli, che lo acquistò nel 1927.