A cura di Claudio A. Colombo

Tra le migliaia di documenti conservati nell’Archivio dell’Umanitaria, c’è un resoconto stilato da Augusto Osimo dedicato anche all’andamento delle sedi distaccate dell’Ente. Quando si trova a parlare di Cremona, il tono del Segretario Generale diventa fin troppo tranchant: “la sede non hai mai svolto alcuna azione concreta, ha creato qualche bibliotechina, tentato qualche ufficio di collocamento”. In realtà, anche solo scorrendo i resoconti annuali o semestrali che ogni sede era tenuta a inoltrare alla sede milanese, per poi esserne pubblicati sull’house-organ, la situazione risulta ben più articolata.

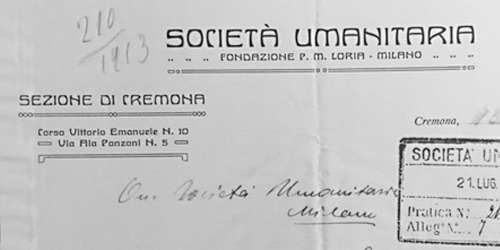

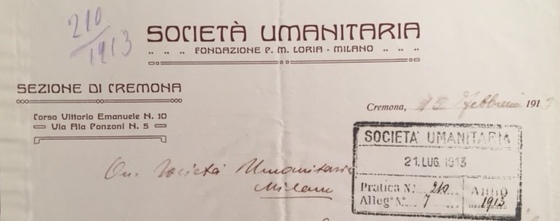

La sede di Cremona fu la prima Sezione distaccata a sorgere, nel 1907, insieme a quella di Piacenza, seguite, nel 1908, dalle sezioni di Brescia, Verona, Padova, Biella, Udine e Bergamo. Rispetto ad altre sedi (come quella di Verona, che lamentò in più occasioni lo scarso appoggio, soprattutto finanziario, da parte di Enti e istituzioni locali), la Sezione di Cremona fu voluta espressamente dall’Amministrazione cittadina (nella persona dell’Assessore Alessandro Groppali, eletto tra i primi nove consiglieri) e in pochi mesi poteva contare su un corpo sociale di 500 soci. Presto tra i consiglieri si aggiunsero anche rappresentanti del mondo cooperativo, come Primo Taddei, segretario della Federazione Provinciale delle Leghe Contadini (1913) e il valore della Sezione venne riconosciuto dai sussidi ricevuti dai Comuni limitrofi, fra cui Gussola, Martignana, Pieve San Giacomo, Pescarolo, Torei dei Picenardi.

Ad un anno dall’avvio delle sue attività, stando a quanto riportato su “L’Umanitaria” del 31 dicembre 1908, “la Sezione ha istituito un Ufficio di assistenza legale che ha trattato 45 cause, un Ufficio di collocamento che ha ricevuto 87 offerte di mano d’opera e ne ha soddisfatte 32, ha creato 4 bibliotechine viaggianti nei paesi della Provincia, ed ha iniziato un Ufficio di emigrazione“.

Ma forse una delle iniziative più interessanti della Sezione, rispetto al “pacchetto standard” a cui doveva attenersi ogni singola sede (emigrazione, collocamento, cooperazione, assistenza), fu la Scuola per infermieri istituita nel 1911, inizialmente denominata “Scuola per l’assistenza agli infermi”; nel primo anno fu frequentata con assiduità da 70 persone tra uomini e donne, di cui “ottennero la promozione 29 alunne e 21 alunni”, senza contare “le 25 suore infermiere, che superarono felicemente gli esami di promozione”. Due anni dopo, nel 1913, tutti gli iscritti superarono gli esami, con punteggi molto alti, spingendo la Commissione dei Primari a “rinnovare il voto che gli allievi non addetti agli ospedali debbano frequentare i corsi della Scuola laica per infermieri”, per fare pratica per il maggior tempo possibile.

L’azione della Sezione non si limitò ovviamente solo a questo. Molto intensi e duraturi furono i rapporti con il mondo cooperativo, sia per quanto riguardava l’assistenza medico-legale, sia per trovare lavoro alle cooperative in città e nel circondario, dove l’opera dell’Umanitaria era garantita dalla sottosezione di Casalmaggiore (pratiche riguardanti liquidazioni di indennità, applicazione delle leggi sociali, collocamento di operai, ispezioni contabili). Altrettanto importante l‘impegno per il collocamento di manodopera (297 persone collocate tra luglio e settembre del 1911, 424 collocamenti nel 1920, 1.464 domande di lavoro ricevute nel 1922, con 177 collocamenti effettuati), un po’ meno significativa l’azione nel campo dell’emigrazione, nonostante una incessante lotta “per impedire che i nostri lavoratori diventassero istrumenti di speculazione per certe imprese losche, nulla curanti e poco riguardose dei trattati internazionali: abbiamo vigilato – scrivevano nel 1923 – e fatto in modo di impedire che detti arruolamenti si effettuassero”.

Soppressa dal fascismo, la Sezione rappresentò un capisaldo dell’opera dell’Umanitaria in Lombardia.