A cura di Claudio A. Colombo

La Casa degli Emigranti | 22 dic 1907

Alle spalle della vecchia Stazione Centrale di Milano

Il 22 dicembre 1907, alle spalle della vecchia Stazione Centrale di Milano, la Società Umanitaria inaugurava la Casa degli Emigranti, innovativo padiglione di assistenza alle migliaia di lavoratori che periodicamente lasciavano l’Italia per intraprendere quei “viaggi della speranza”, di cui è ricca la letteratura dell’emigrazione. Questo intervento, oltre ad assistere gli emigranti di passaggio, andava a mitigare la situazione di degrado in cui era ridotta l’area antistante la stazione.

Ideata insieme al Comune di Milano, con un finanziamento della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Casa degli Emigranti venne gestita in proprio dall’ente milanese per una ventina d’anni: 365 giorni all’anno, da mattina presto a notte inoltrata, ospitando e dando assistenza ad oltre un milione di italiani.

Fu un servizio alla città e alla nazione, un’azione di vero riformismo sociale, che da Milano si allargò presto in altre sedi dell’Umanitaria, a Bergamo, Piacenza, Marsiglia, Ventimiglia, in un momento storico in cui il fenomeno dell’emigrazione era in esponenziale aumento, trasformandosi in una drammatica odissea per centinaia di migliaia di lavoratori italiani che, spinti dalla speranza di un futuro migliore (“L’Italia è chi ci dà da mangiare”, dicevano), oltrepassavano i confini nazionali alla ricerca di un’occupazione.

Oltre all’assistenza immediata (cibo, letto, doccia), il servizio fornito ai “viandanti della disperazione” era all’avanguardia: soddisfatti i bisogni della pulizia e dello stomaco, tra il dirigente (Lino Burlini) e l’emigrante si assisteva ad un passaggio incrociato di informazioni: il primo raccoglieva dati sul viaggio – transiti, orari, coincidenze, pagamenti di soprattasse, ecc –, al secondo si fornivano il maggior numero di notizie sul mercato di lavoro all’estero – tariffe, leggi, agitazioni – e sull’organizzazione italiana nei paesi d’oltralpe, per evitare che gli emigranti andassero a fare i krumiri o finissero nelle mani di ignobili speculatori.

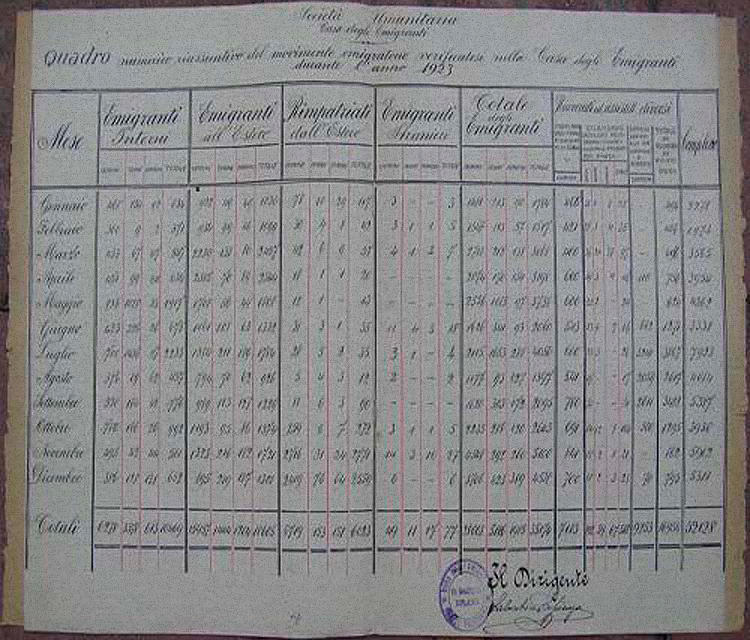

I documenti d’archivio parlano chiaro: da oltre 41.000 persone assistite nel 1908 a oltre 52.000 nel 1923. L’attività della Casa fu ininterrotta da fine 1907 e si intensificò in maniera eccezionale durante la Grande Guerra, quando l’assistenza si moltiplicò a dismisura, trasformandosi in soccorso e sostegno davanti alla valanga di profughi, rimpatriati e orfani di guerra che si ammassarono in stazione. Nel 1918, ad esempio, furono 75.000 i profughi che passarono “con il loro dolore e la loro miseria” alla Casa degli emigranti. Un popolo intero fatto di vecchi, ammalati, soldati feriti, donne e bambini di tutte le età, a cui il personale dell’Umanitaria (diretto da Ines Crippa) provvide per alloggiarli, rifornirli di abiti, nutrirli.

Oggi di quella esperienza rimane, in un chiostro della sede dell’Umanitaria, l’opera in bronzo di Domenico Ghidoni, “L’emigrante”, che raffigura madre e figlia, unite nella disperazione di un viaggio della speranza. Un’immagine simbolica che sembra fotografare una piaga ancora drammaticamente presente nella nostra società.