Cinema e Storia 2025 – 2026

Il primo incontro della dodicesima edizione del ciclo di seminari Cinema e Storia 2025 – 2026, dedicato quest’anno ai processi di democratizzazione in Europa dal 1945 a oggi, si è aperto con l’intervento del prof. Maurizio Gusso, che ha offerto un’ampia panoramica storiografica sulle diverse transizioni democratiche del continente europeo nel secondo dopoguerra.

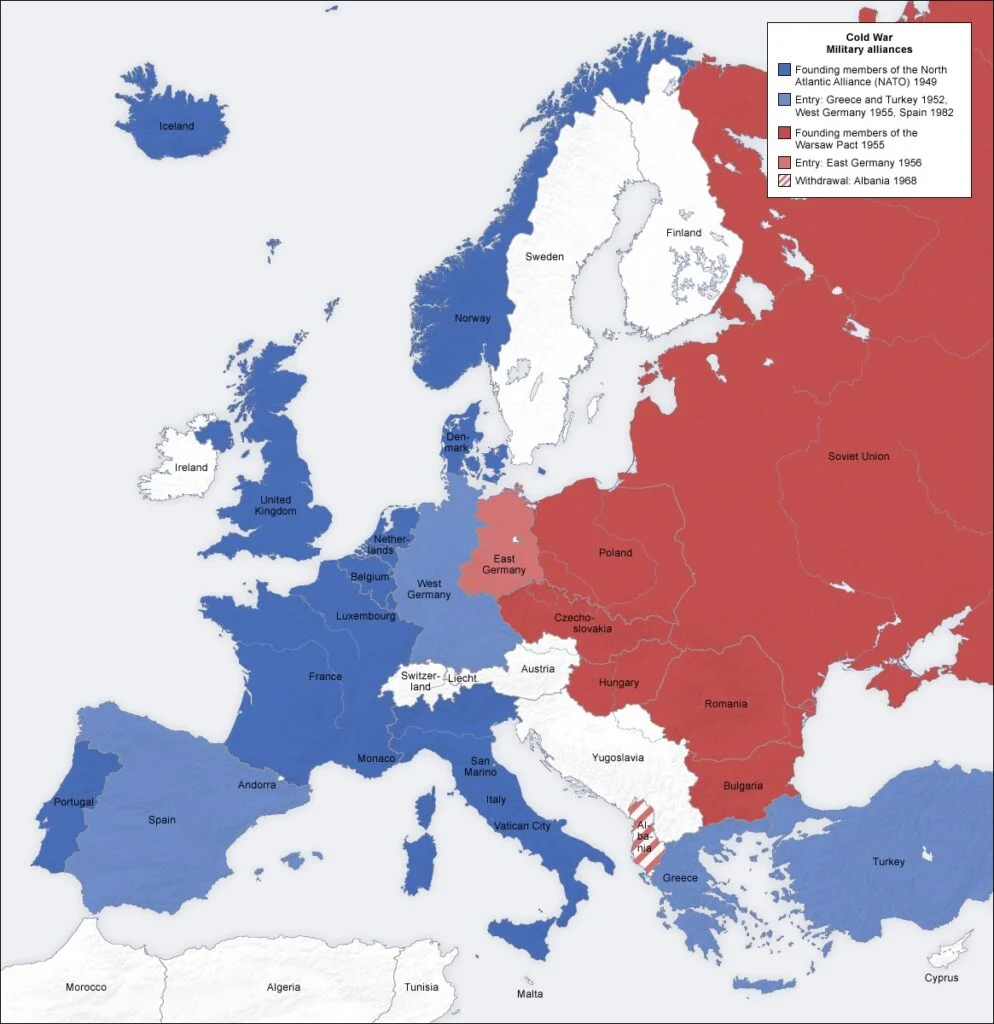

L’intervento ha ricostruito con chiarezza l’evoluzione politica del Vecchio continente, mostrando come la frattura tra le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale – URSS, USA e Regno Unito – abbia determinato la divisione dell’Europa in due blocchi ideologici e geopolitici contrapposti. Tale spaccatura ha inciso profondamente sui diversi percorsi di democratizzazione, perché da un lato assistiamo al consolidamento delle democrazie liberali in Europa Occidentale – pur con significative eccezioni, come il perdurare dei regimi autoritari in Spagna e Portogallo, protrattisi fino alla metà degli anni Settanta, e l’instaurazione, tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, della dittatura dei colonnelli in Grecia – mentre dall’altro lato, nell’Europa centro-orientale, si affermò l’influenza sovietica, con la costruzione di regimi a partito unico e la progressiva eliminazione del pluralismo politico.

Attraverso un’ampia panoramica storica, sono stati ripercorsi i momenti chiave della Guerra fredda, i movimenti di protesta, le rivoluzioni represse e le successive aperture, fino alla crisi degli anni Settanta e al crollo dell’Unione Sovietica. In questa ricostruzione particolare attenzione è stata riservata al ruolo delle leadership politiche, religiose e culturali nel favorire o ostacolare i processi di cambiamento, sottolineando come la democrazia, lungi dall’essere un traguardo definitivo, sia invece un equilibrio fragile in continua ridefinizione. In tale prospettiva, è stato evidenziato come il Comunismo, pur nato come ideale di uguaglianza e giustizia sociale, ha conosciuto nella sua applicazione storica un evidente fallimento, segnata dai drammi e dalle contraddizioni del socialismo reale. Il fallimento di queste esperienze ha generato sistemi centralizzati, coercitivi e autoritari, producendo non solo una profonda delusione, ma anche un potente strumento politico che ha delegittimato gran parte delle prospettive di rinnovamento di quell’ideologia. Un esito che ha compromesso la possibilità di realizzare forme di socialismo autenticamente democratiche e coerenti con i valori di libertà e giustizia sociale, oscurando ogni tentativo di ripensare in chiave nuova l’idea stessa di una società più equa. Una parte significativa della riflessione del Professore è stata dedicata ai cosiddetti “nemici” della democrazia, tanto esterni quanto interni: da una parte i poteri autoritari, i nazionalismi e i populismi che ciclicamente riemergono, dall’altra le contraddizioni strutturali che si annidano all’interno delle stesse società democratiche. In particolare, è stata evidenziata l’importanza di leggere in modo critico il rapporto tra politiche interne e politiche estere, mettendo in luce una contraddizione ancora oggi irrisolta: una democrazia non può dirsi autentica se ai principi e alle pratiche democratiche interne non corrisponde un atteggiamento coerente nelle relazioni internazionali. Il rispetto dei diritti umani, la solidarietà, la cooperazione e la giustizia globale sono infatti dimensioni che dovrebbero costituire la naturale estensione dei valori democratici, e non un terreno di compromessi geopolitici o economici.

Nell’analisi del docente, tra i “nemici” silenziosi della democrazia emerge anche il patriarcato, inteso non solo come retaggio culturale, ma come struttura di potere che, mutando forma, continua a limitare la piena partecipazione delle donne e delle soggettività minoritarie alla vita pubblica e politica. Gusso ha ricordato come i processi di democratizzazione non possono dirsi compiuti se non investono anche le relazioni sociali e familiari, i ruoli di genere e le forme di rappresentanza. In questo senso, la democrazia si misura anche nella capacità di mettere in discussione le proprie disuguaglianze strutturali.

La riflessione si è infine spinta sino ai giorni nostri, segnati da nuove tensioni e contraddizioni: l’espansione a est dell’Unione Europea, la crisi dello stato sociale, la crescente sfiducia verso le istituzioni rappresentative, l’ascesa di movimenti politici populisti e autoritari. Ha concluso riflettendo sul rapporto tra sistema neoliberista e democrazia affermando che il neoliberismo, che si è imposto come paradigma economico dominante a partire dagli anni Ottanta, ha mostrato sempre più chiaramente la sua incompatibilità con i principi fondanti della democrazia. L’espansione di questo turbo – capitalismo, che enfatizza l’individualismo e la concentrazione del potere economico nelle mani di pochi attori globali, mina le fondamenta stesse di un sistema democratico che dovrebbe garantire e bilanciare i diritti e le opportunità per tutti i cittadini. La crescente polarizzazione socioeconomica, la privatizzazione dei beni comuni e l’influenza esercitata dalle grandi multinazionali sui processi politici evidenziano come, nel contesto neoliberista, la partecipazione democratica rischi di diventare un’illusione, mentre i veri decisori del potere si spostano sempre più fuori dalla portata delle istituzioni politiche. In un contesto in cui la democrazia sembra spesso ridotta a mera procedura formale, il Professore ha invitato a ripensare criticamente la definizione stessa di democrazia, restituendole una dimensione etica, partecipativa e relazionale.

Dopo questa cornice generale dedicata alle transizioni democratiche europee e alle loro contraddizioni, l’analisi si è soffermata sui casi specifici di Germania, Polonia e Cecoslovacchia, introdotti dagli altri docenti relatori del corso di formazione (Prof.ssa Luciana Bramati, Prof. Marco Salbego, Prof.ssa Giorgia Giusti e Prof. Simone Campanozzi).Questi Paesi saranno al centro dei successivi seminari del ciclo, nei quali verranno approfonditi i rispettivi percorsi storici e le sfide politiche, mettendone in luce le peculiarità attraverso la lente incrociata del linguaggio del cinema e della storia.

Cinema e Storia 2025 – 2026 XII edizione. Arti e storiografia è un progetto di formazione per docenti aperto anche alla cittadinanza, sviluppato dalla Società Umanitaria in collaborazione con Fondazione Luigi Micheletti di Brescia, IRIS, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea – ETS, Istituto Lombardo di Storia Contemporanea e Istituto Mantovano di Storia Contemporanea. L’iniziativa è patrocinata dall’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” e si svolge nell’ambito del Progetto Milanosifastoria, promosso da Comune di Milano e Rete Milanosifastoria.

Per maggiori informazioni

- Telefono: 02.57968344 – 02.57968307 – 02.57968371

- E-mail: scuole@umanitaria.it

- Scopri di più su Cinema e Storia 2025/26