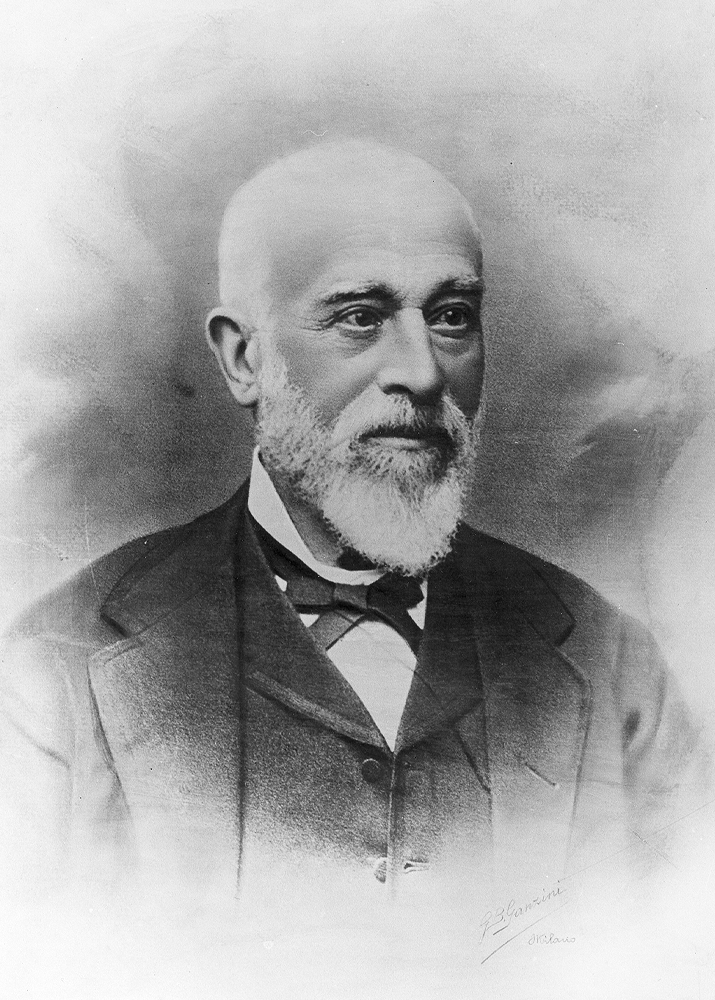

Prospero Moisè Loria, mecenate mantovano, lasciò il suo immenso patrimonio affinché venisse fondata la Società Umanitaria.

1892 — 1902

Si chiamava P.M. Loria, Prospero Moisè Loria. Pochi lo conoscono, e per altri era un “pazzoide visionario”. Ma grazie alle sue idee, al suo patrimonio e alla istituzione che volle creare dal nulla – la Società Umanitaria, sorta nel 1893 – in pochi anni cambiò Milano, e un pezzo d’Italia. Il suo metodo? Analizzare, sperimentare, risolvere, in ogni campo, rispetto alle più impellenti emergenze sociali del tempo: povertà, disoccupazione, analfabetismo, emigrazione.

“È tempo che i lavoratori siano trattati da uomini e non da straccioni o da mendicanti; è tempo ormai che le stesse Opere Pie abbiano a dire alle classi povere che la via maestra per elevarsi è quella della organizzazione, della cooperazione, della previdenza.”

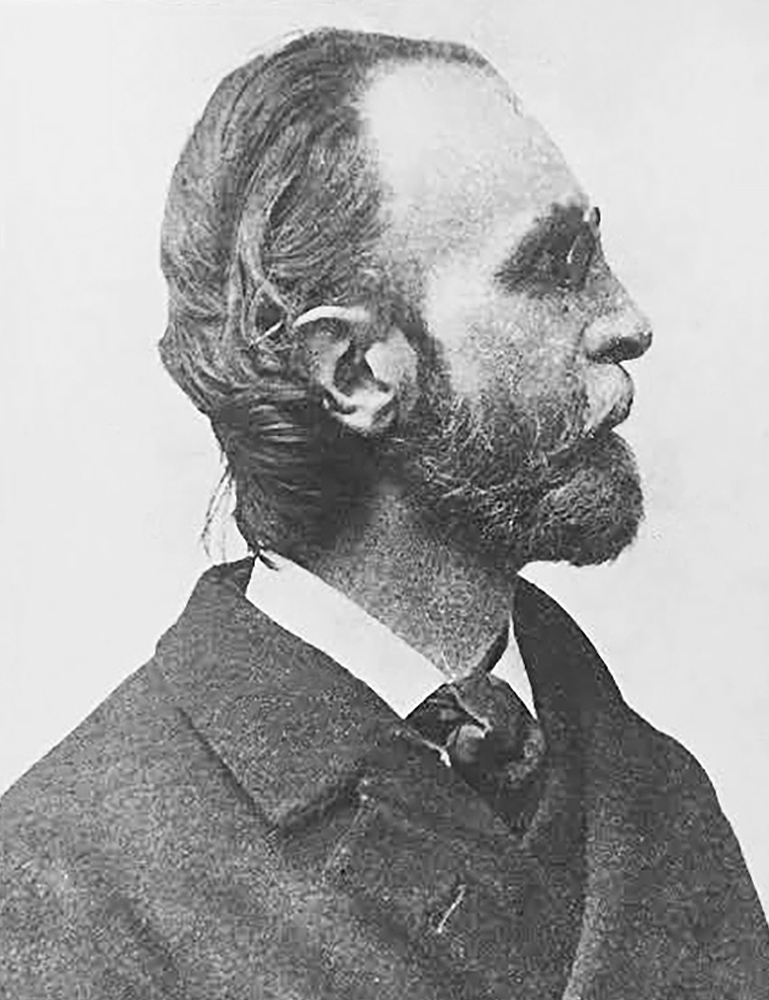

Osvaldo Gnocchi Viani

(Fondatore della Camera del Lavoro di Milano e primo Segretario Generale della Società Umanitaria)

Tracce di Memoria

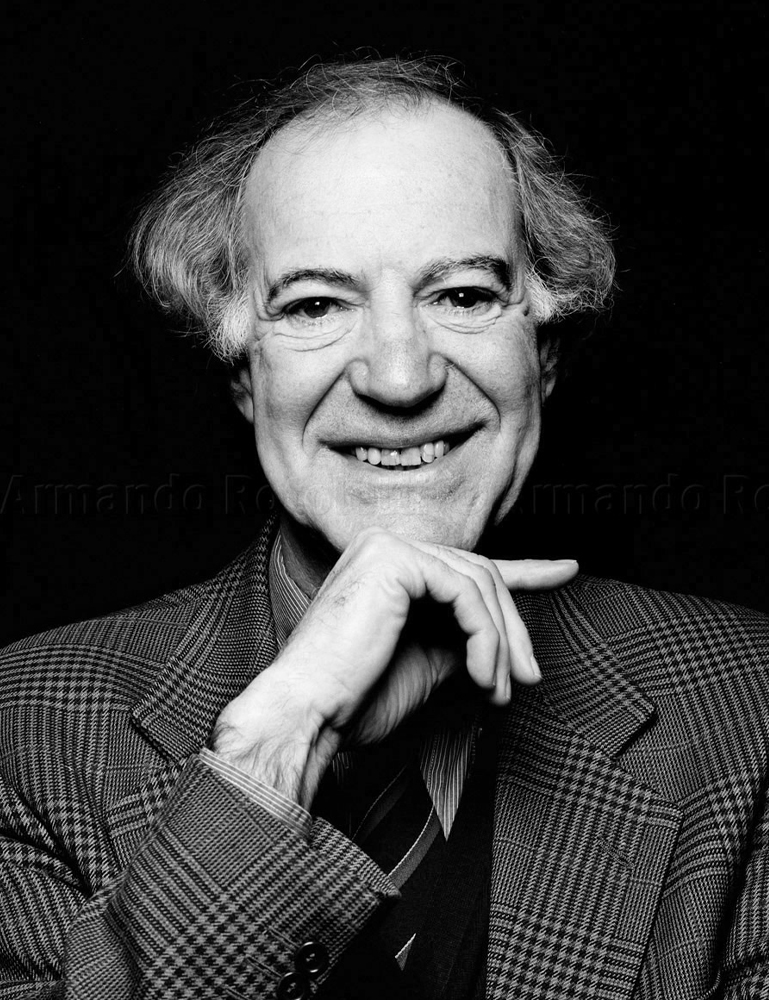

Prospero Moisè Loria:

un mattoide visionario

1903 — 1920

Tra la Belle Epoque, la rivoluzione industriale, l’Expo del 1906 e la prima guerra mondiale, un nome si impone nell’immaginario collettivo: Società Umanitaria. I suoi progetti l’hanno trasformata nella cittadella della solidarietà e del lavoro, cuore pulsante di una programmazione che non ha confini: Milano, hinterland, pianura padana, sud Italia ed Europa. Una rete fitta di sinergie e rapporti istituzionali con un team di alleati incredibili (da Umberto Boccioni a Maria Montessori – solo per citarne due), che di fronte a bisogni reali sanno dare risposte concrete: scuole, lavoro, case, cultura. Sono chiamati “Pionieri di arditezze sociali”.

“Io devo essere grata profondamente alla Società Umanitaria, che saprà perfezionare l’opera alla quale mi dedico e farla rapidamente progredire verso quella diffusione che potrà renderla capace di veramente elevare il popolo.”

Maria Montessori

(Pedagogista, inventrice delle Case dei Bambini)

Tracce di Memoria

La nascita di un’istituzione all’avanguardia

Uno dei tanti corsi professionali per i giovani – quello del ferro battuto – all’ISIA, l’Istituto Superiore di Industrie Artistiche di Monza (Anni Trenta, foto in alto).

1921 – 1935

Oltre 80.000 lavoratori collocati; oltre 27.000 studenti diplomati; oltre 500 tra concerti e spettacoli del Teatro del Popolo. Una garanzia di equità e di qualità. Poi (nel 1924) il regime fascista si impossessa dell’Ente, licenziando tutti i dipendenti e collaboratori di fede democratica. Tutto l’apparato di assistenza sociale viene demolito. Tutte le 69 sedi decentrate chiuse, tutti gli organi in difesa degli emigranti smantellati. Ma in qualche modo l’impronta del fondatore non si perde, con corsi all’avanguardia (la Scuola del Libro) e scuole professionali riconosciute in tutta Europa (come l’ISIA di Monza).

“Qui soffia un vento molto diverso.

Professori giovani e vivi, attrezzatura industriale aggiornata, ordine e chiarezza di cose e di idee, un’attenta osservazione dei bisogni e degli ideali contemporanei.”

Giuseppe Pagano

(Architetto, Docente di critica d’arte all’ISIA)

Tracce di Memoria

Sotto il fascismo, un’eredità da salvaguardare

I ripetuti raid alleati sulla città di Milano, tra il 1943 e il 1944, devastano la sede della Società Umanitaria.

1936 – 1955

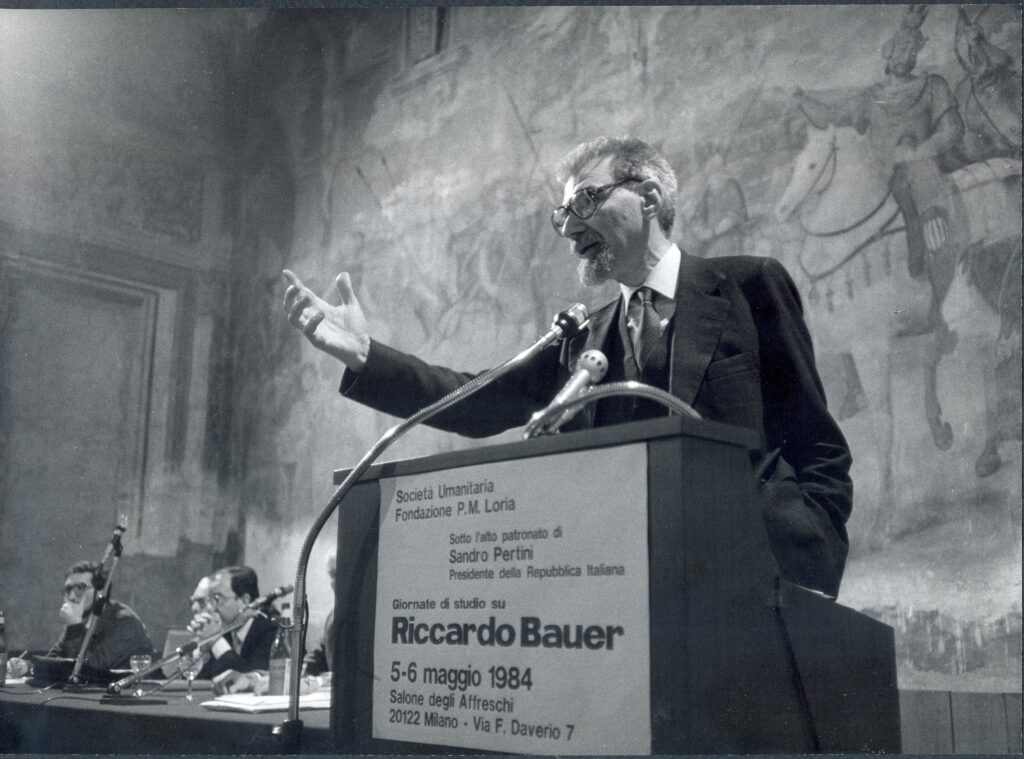

Sotto la direzione di Elio Palazzo, i lavori realizzati nelle scuole professionali dell’Umanitaria (ebanisteria e plastica, grafica e design, ferro e metalli preziosi) ricevono molti riconoscimenti, in primis dalla Triennale di Milano. Poi, le bombe del 1943-44 danno il colpo di grazia: aule, edifici, cortili vengono devastati. Dopo la Liberazione, davanti al groviglio contorto di lamiere, macerie e detriti ci sono tre uomini: Ludovico d’Aragona, Giovanni Romano e Riccardo Bauer. A loro il compito di rilanciare questa istituzione, ricostruendola dalle fondamenta materiali e concettuali. Il binomio è “Educazione e Democrazia”.

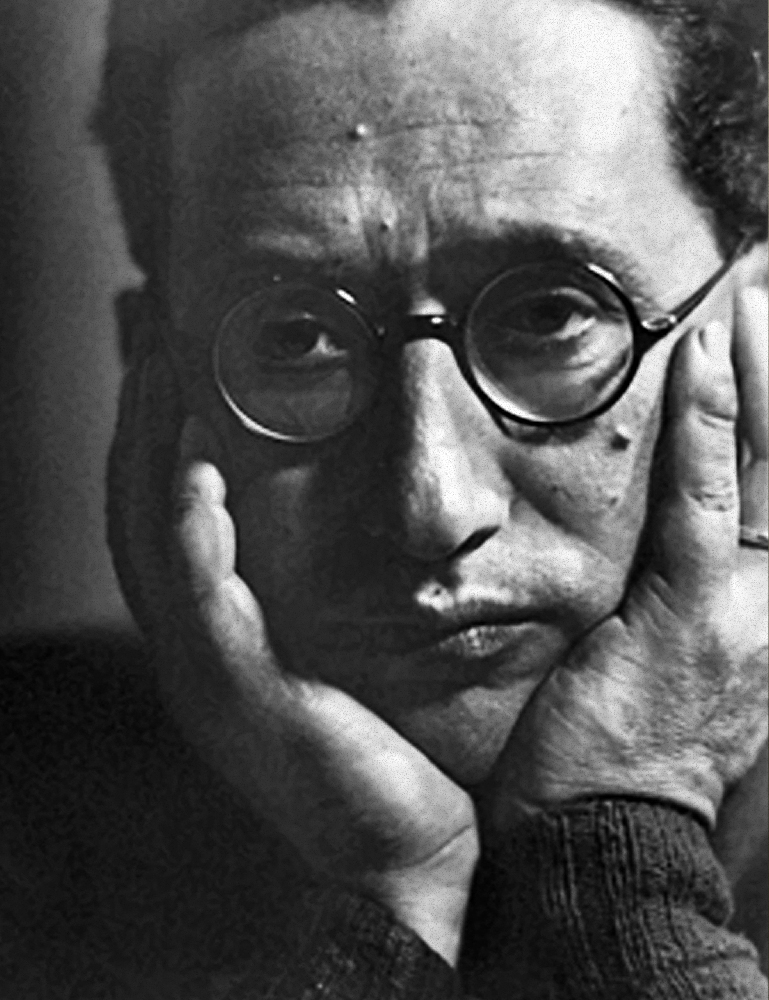

“Il presidente dell’Umanitaria è un signore di mezza età, robusto, coi baffi e lo sguardo chiaro. Si chiama Riccardo Bauer, e ascoltandolo non fai a meno di pensare che il suo nome significa costruttore. Chi lo ha conosciuto, si augura che un giorno Milano tutta diventi così: veramente moderna.”

Luciano Bianciardi

(Giornalista e scrittore)

Tracce di Memoria

Sotto il fascismo, un’eredità da salvaguardare

Riccardo Bauer, l’uomo che riuscì a far rinascere l’Umanitaria dopo le bombe del 1943-1944.

1956 — 1970

La ricostruzione dell’Umanitaria dura un decennio, che si conclude con una seconda età dell’oro. Dal 1955 la sua azione è contraddistinta essenzialmente da scuole, con il gotha della grafica in cattedra (Steiner, Noorda, Huber, Vignelli, Provinciali, ecc) e la sperimentazione di quella che sarà la Scuola Media Unica. E poi il Teatro del Popolo rinato, i corsi di educazione degli adulti, il Centro Studi, le nuove sedi in Sardegna (Cagliari, Alghero e Carbonia) e tanti riconoscimenti in ambito internazionale (tra cui l’UNESCO). Poi la contestazione, la dura occupazione, il commissariamento. Sembra il tramonto del sogno di P.M. Loria. E invece…

“La vastità e molteplicità degli intenti fu la fortuna dell’Umanitaria, perché servì a darle quel senso di ricchezza ideale e di compiutezza pratica, affinché questa non si cristallizzi, non si immeschinisca, non perda respiro.”

Riccardo Bauer

(Presidente Società Umanitaria dal 1954 al 1969)

Tracce di Memoria

Riccardo Bauer e la rinascita dell’Umanitaria

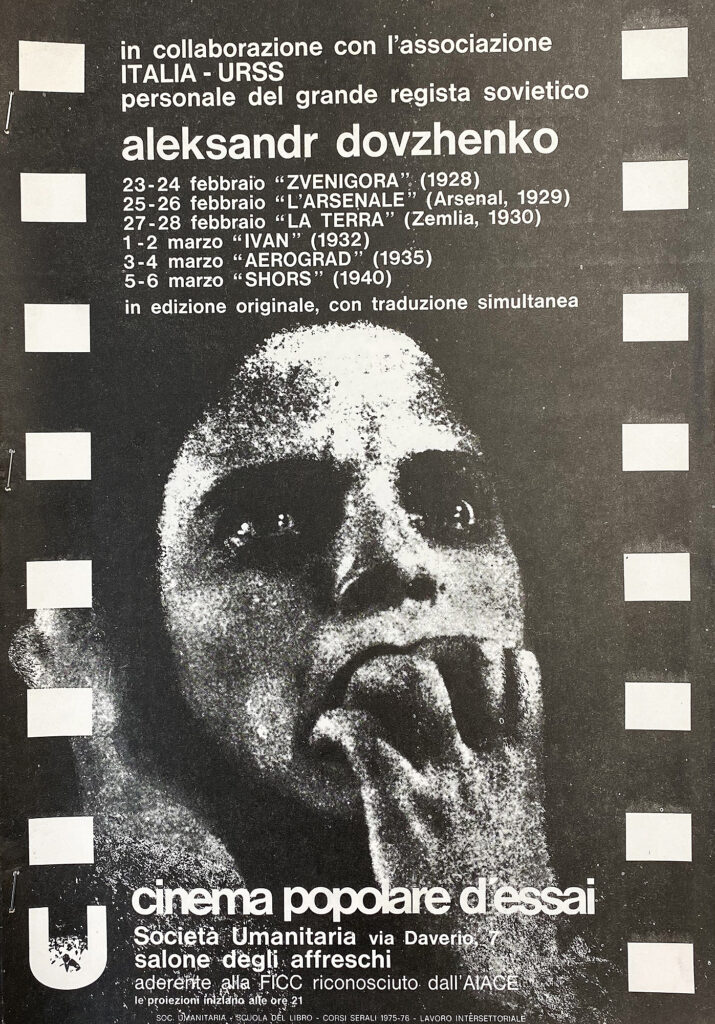

1971 – 1990

Senza una guida forte, senza una figura-simbolo come Bauer, l’Umanitaria entra in una delle fasi più critiche della sua storia, un decennio di “interregno programmatico”. Che si completa con un altro fulmine a ciel sereno: il passaggio a Regione Lombardia di tutto l’apparato formativo, ovvero scuole, insegnanti, aule e fabbricati. Ma l’Umanitaria non si abbatte, rialza la testa e punta a “rilevarsi” da sé medesima, mettendo a punto un nuovo “modello Umanitaria”, che ha i suoi punti fermi nel campo della cultura, della socialità, della lotta all’emarginazione. È l’alba di una nuova era.

“L’Umanitaria ha continuato a rimanere fedele a una certa idea del ‘servizio sociale’, senza rigidi schematismi di classe, senza ostracismi ideologici. Il suo è un ‘servizio sociale’ che si ispira alla scuola di Cattaneo e guarda alle concrete esigenze di ogni giorno.”

Giovanni Spadolini

(Storico e politico)

1991 — 2010

Il Consiglio Direttivo alla guida dell’Umanitaria delinea nuove priorità d’azione. Nel giro di pochi anni si sviluppano i corsi per il Tempo Libero Humaniter (prima a Milano, poi a Napoli e Roma), si potenziano le sedi in Sardegna (specializzate nel cinema), si rinnova una ricca programmazione artistica (con le stagioni concertistiche e il Concorso Internazionale di Musica), si attivano nuovi corsi di formazione, si fonda la Scuola ad indirizzo universitario per Mediatori Linguistici e si dà vita al Programma Mentore contro la dispersione scolastica. Insomma, si guarda soprattutto al futuro dei giovani (ma non solo).

“È giusto dare risalto a questa istituzione, per far comprendere la vastità del suo operato ed esserle riconoscenti, perché la grande tradizione di Milano si fonda sull’intelligenza, sulla lungimiranza e sulla generosità di associazioni come l’Umanitaria.”

Giuliano Pisapia

(Avvocato, ex Sindaco di Milano)

Uno spettacolo dell’Estate nei Chiostri, la rassegna estiva della Società Umanitaria che anima gli spazi rinascimentali della storica istituzione milanese.

Presente …

Le finalità del nuovo millennio sono le stesse di un tempo: “appoggio, lavoro, istruzione,” tre macro-aree che, oggi come ieri, questo Ente continua a sviluppare ed aggiornare confrontandosi con le realtà e le istituzioni del territorio in cui opera: Milano, Roma, Napoli e la Sardegna. Il secondo decennio consolida l’attenzione alle nuove generazioni, con le attività della Fabbrica del Cinema, il concorso per gli Ambasciatori dei Diritti Umani e la fondazione del Liceo Artistico Internazionale. Oggi, osservando la statua di Loria che accoglie il visitatore, lo possiamo affermare: il “pazzoide visionario” ha vinto la sua scommessa, perché nella sua visione non c’è solo il fondamento del percorso compiuto, ma c’è anche il punto di partenza per costruire il nostro futuro.

“Io credo che oggi la Società Umanitaria possa continuare con più forza nell’impegno di tempi mutati. L’impegno messo in campo è lo stesso, i tempi cambiano, ma i fini restano fissi come una stella polare.”

Salvatore Veca

(Filosofo)