Negli intendimenti del fondatore, Prospero Moisé Loria, la capacità di espansione della Società Umanitaria doveva “essere illimitata, tanto sotto il riguardo delle persone da beneficarsi, quanto sotto quello dei luoghi a cui potrebbe estendersi. Essa offrirebbe una mano soccorrevole a chiunque avesse di lei bisogno, e se oggi dovesse, per speciali circostanze, limitarsi a un piccolo luogo e ad un limitato soccorso, domani potrebbe estendersi ad un luogo più grande, a tutto uno stato, a più stati, a più popoli, a tutti i popoli, e all’appagamento di sempre maggiori bisogni”.

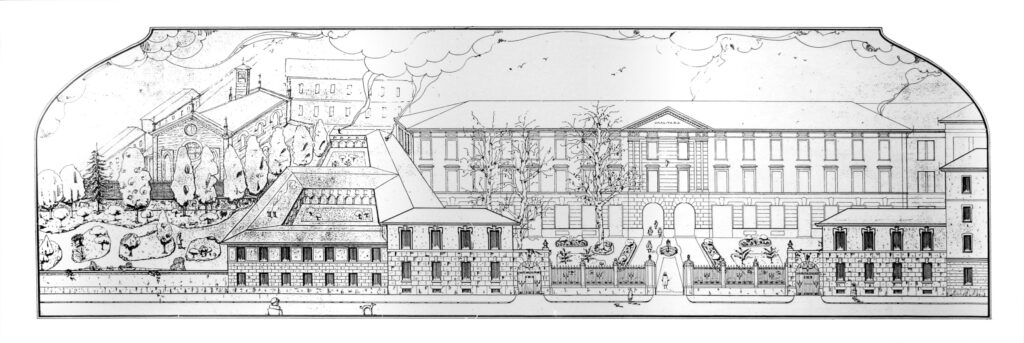

Possiamo perciò immaginare che da questi presupposti sia scaturita la rete di sezioni, segretariati e uffici decentrati che a partire dai primi anni del Novecento (e fino all’avvento del fascismo, quando ogni sede periferica venne soppressa) hanno caratterizzato la sua funzione di Ente “suscitatore d’energie”, capace di intervenire in quasi tutte le regioni d’Italia, ed in molti paesi europei, a fianco e d’intesa con amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, mondo cooperativo e sindacati.

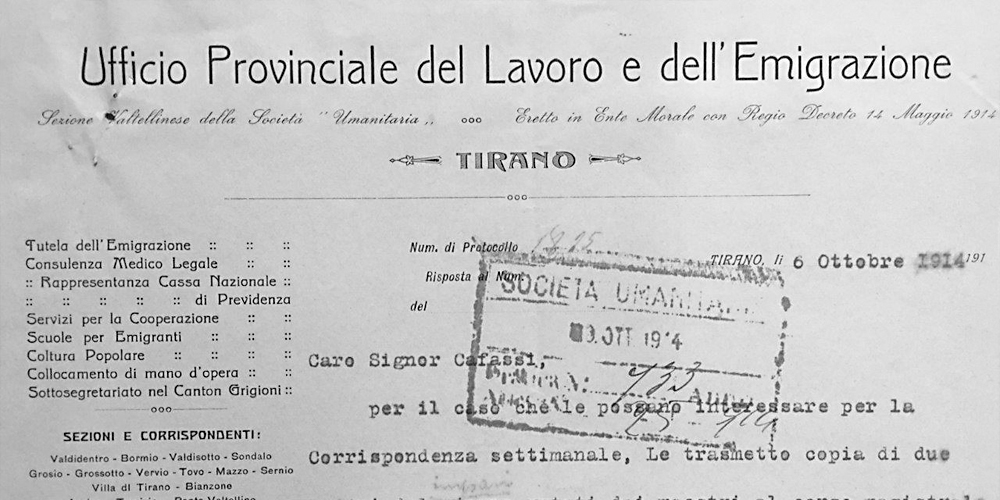

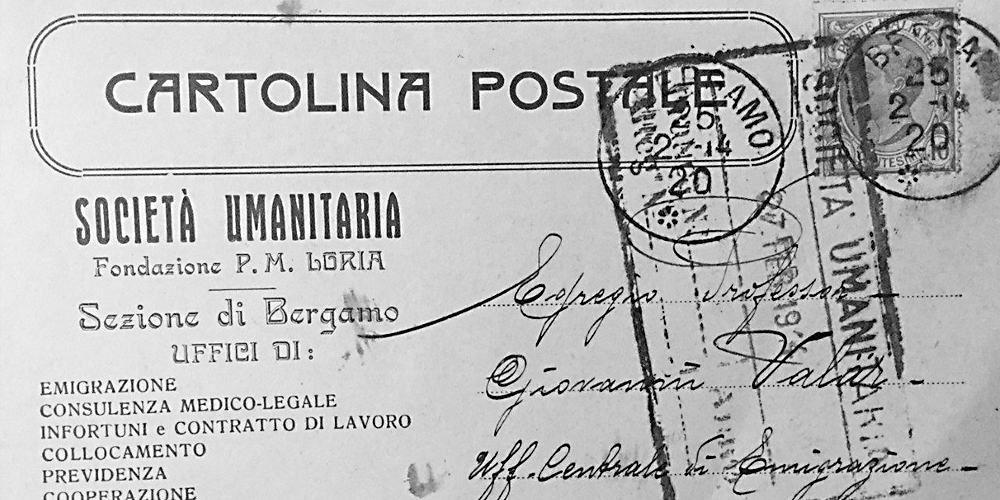

Le Sezioni non vennero istituite secondo un piano organico di distribuzione, ma il più delle volte sorsero per iniziativa locale, a cui l’Umanitaria diede la propria collaborazione organizzando appositi istituti di presidio della classe operaia: uffici di collocamento, uffici tecnici per la cooperazione, biblioteche popolari, scuole per la istruzione professionale, corsi per emigranti, uffici di assistenza medico-legale, ecc.

Per quanto ogni sede avesse una propria autonomia, improntata alle necessità e alle contingenze locali, i servizi e le funzioni di ogni ufficio decentrato erano per lo più analoghi e condivisi con la sede centrale, che ogni anno richiedeva una relazione del lavoro svolto.